日本語

BankART is Movement !

BankARTの活動継続にご支援ください!

創造都市横浜20年の「都市の経験」を未来につなぐために

2004年、横浜市の創造都市構想のリーディング事業として始まったBankART1929は、歴史的建造物や港湾倉庫等を文化芸術活動の拠点として活用し、移転を繰り返しつつも、都市とアートを開く活動を継続してきました。しかし2024年11月に横浜市から発表された、2025年度以降のBankART Stationの場所(新高島駅B1F)の運営者公募にBankART1929は採択されず、来年度から市の補助金が打ち切られることが決定、BankART Station 及びKAIKOは今年度末をもって終了することになりました。 20年にわたる横浜市との関係性を変えざるを得なくなった現在の課題として、3月末までに既に決まっている事業を展開しながら2施設を完全撤収するために荷物の移動先と資金を自前で調達しなければならないこと、同時に来年度以降の活動拠点と経済構造を急ピッチで再構築しなければならない、という差し迫った状況があります。

現在のBankARTはこれまで活動を共にしてくれたアーティストやクリエイター、関係者や観客の皆様方とともにつくってきた運動体です。その蓄積を未来につなぎ、さらに自由に拡がっていくため、芸術活動やまちづくりを大切にしている多くの方々と共に活動継続していくために、初のクラウドファンディングに挑戦します。このピンチをチャンスに変えるべく、ご支援の程よろしくお願い致します。

一次目標1000万円に到達いたしました!引き続き3月31日までご支援をお願いいたします!《2025.3.1更新》

みなさまのご支援ご協力のおかげで一次目標の1000万円に到達いたしました!

これまで540名を超える支援者の方々にご賛同いただけたこともとてもありがたく、そのおひとりおひとりに感謝いたしております。そしてこれから本格的な引越し作業が始まります!未来に向けてがんばってまいります。

また、ご支援とともにいただきました「応援コメント」や活動報告で公開させていただいている「応援メッセージ」から、わたしたちがこれまでおこなってきたことの意義、これからなすべき態度、みつめるべき未来に多くの示唆をいただき、本当に励みになっています。ありがとうございます。

この間の作業や、皆様からの情報により、撤収にかかる現状復帰費用や引越しや廃棄にかかる費用、当面の荷物保管にかかる費用も大きく削減することができ、これらは1000万円以内に収まる見込みとなりました。重ねてありがとうございます。

一次目標の撤収費用にかかる1000万円は到達いたしましたが、これ以降は具体的な目標金額を設定せず、3月31日まで引き続きご支援を募りたいと思っています。この先のご支援に関しましては、主に来年度以降の活動資金、新たな場所の確保にむけての資金、その他、状況により使途が明確になった時点で、都度ご支援いただいた皆様に向けてご報告させていただきます。

引き続き、さらなるご支援ご協力をいただきたく、何卒よろしくお願いいたします。

寄付金の使い道

〈1次目標〉 1,000万円

BankART StationおよびBankART KAIKOの撤去費用の見積時点での不足金額

内訳:

荷物[什器や機材、出版物、事務資料など合計約400平米分]の保管先の家賃

搬送用トラック費および運搬作業の人件費

上記2施設の現状復旧費[自主および指定業者発注分を含む]

〈ネクストゴール〉

来年度以降の活動資金

新たな活動拠点の確保および運営費

その他、状況により使途が明確になった時点で、都度支援者に向けてご報告します

今回は様々な意味で余裕がないこともあり「寄付型クラウドファンディング」としており、現時点で返礼品などの用意はありません。ですが、ご支援いただいた方々に向けては随時進捗状況などをお知らせさせていただきます。また、次の体制が整ってきた時点で、お礼となるようなものを考えたいと思います。

その他寄付金以外で求めていること

寄付金以外にも、ご支援いただきたい内容がありますので、以下にその項目をあげました。

可能性があるかもしれない、などの情報提供でも構いません。

(1) 荷物の移動先(倉庫、空き空間など)

荷物の内容は、書籍、機材、備品、書類、材料、道具、家具など。

合計で400平米程度分の荷物があります。1つの場所で400平米でなくても、いくつかの場所に分散も可能なので、もっと狭い空間でも問題ないです。

場所は横浜近郊であるとありがたいですが、遠方でも可能です。

その空間によって何を置くかを検討します。屋外でも可能です。

費用は無償だとありがたいですが、有償の場合はこのクラウドファンディングで集まった費用で賄います。

使用期間は、最低1年はあるとありがたいです。

(2) 3月を中心とした運搬アルバイト

荷物の移動作業を手伝っていただける方を大募集します。

(3) 2025年度以降の仕事の機会

美術系、まちづくり系、建築系、どんなことでも構いません。

古い建物や未利用空間の活用、企画コーディネート、展示企画制作、屋内外でのイベント、編集デザイン、リサーチ、相談業務、講師や登壇の依頼、原稿執筆、壁や什器制作、壁面塗装など、これまでの蓄積をいかした活動機会がございましたらぜひお声がけください。

まだ具体的になっていない段階でのご相談も大歓迎です。まずはご相談ください。

(4) 本格的な活動拠点となるような空間とロケーションに恵まれた場所

これまでの活動経験から、例えばBankART Studio NYKのような、空間とロケーションに恵まれた場所での活動展開を模索しています。オルタナティブスペースとして実験的な活動ができる場所、都市のサードプレイスとして機能するような場所、周辺の環境に呼応するような活動ができる場所、常設の美術館のような良質の作品がいつでも見られる場所、そのような、その場所やその建物にあわせて、みなさまに愛される空間をつくっていきたいと思っています。

情報提供をしてくださる方は、以下のフォームよりご連絡いただけますと幸いです。

※上記の新しい動きなどは、随時更新いたします。

進捗報告

2025.2.5

2025年度に向けて少しづつ動き出しています。

横浜市の公募の不採択通知とほぼ同時期にいただいたお仕事のひとつに「瀬戸内国際芸術祭2025」の高見島のディレクションがあります。高見島の公開は秋会期(10月3日から11月9日まで)、テーマは「高見島アートトレイル」としました。先日、引っ越しの合間を縫って参加作家と現地下見に行ってきました。どんな物語を紡ぐことができるか、ぜひご期待ください。

■ 瀬戸内国際芸術祭2025

高見島プロジェクト「TAKAMIJIMA ART TRAIL 高見島アートトレイル」

ディレクション:BankART1929

会場:高見島(香川県多度津町)

会期:秋会期|2025年10月3日[金]〜 11月9日[日]

https://setouchi-artfest.jp/

2022年までは京都精華大学の教員、学生、卒業生を中心に展開されてきた「高見島プロジェクト」。今回はBankART1929が引き継ぐ形で高見島での展示をディレクションする。テーマは、浦集落の自然石を積み上げた石垣沿いに続く細道を楽しむ「TAKAMIJIMA ART TRAIL - 高見島アートトレイル」。大室佑介、中谷ミチコ、橋本雅也、保良雄、淺井裕介、谷本真理、泉桐子、BankART1929+PH STUDIOが参加を予定している。

もうひとつの展開は、もともとBankART Studio NYKのライブラリーに蓄積されていた美術、建築、まちづくり系の書籍を秋田県美郷町の「北のくらし研究所」に、本格的な雪のシーズン直前の昨年末に一旦運び込ませていただいたことから始まりました。「北のくらし研究所」の和井内京子さん、宮尾弘子さん、また彼女たちとつながる東北方面のネットワークから「旅するBankART Library」の企画が生まれつつあります。こちらも具体的な動きが固まり次第、またお知らせいたしますので、ご期待ください。

https://kitanokurashi.jp/

2025.2.5

当面の荷物の移動先がきまりました。(ただし12月まで)

クラウドファンディングでも資金とあわせて情報提供をお願いしておりましたうちのひとつ、当面の荷物の移動先が、横浜市内で確保できましたことをご報告いたします。これで3月末までに撤去しなくてはならない荷物の一旦の移動先が確保できました。ただし、使用期限は今年12月までとなっているため、一旦移動の後、荷物を整理して廃棄や譲渡などをして総量を減らし、また別の場所に移動しなくてはなりません。それでもいっときの保管場所がみつかったことは大変ありがたいです。

12月以降の保管場所については引き続き、検討中です。

本格的な活動拠点となるような場所も引き続き探しています。また拠点がない状態でも、街中展開やプロジェクトなど、BankARTのこれまでの蓄積を生かした活動の場も、引き続き求めています。

2025.1.31

アーティスト有志による、BankART Station 最後の展覧会「アライブ!展」への展示販売作品・参加者を募集します!

BankART StationおよびBankART KAIKOを今年度末で完全撤収することになったことを機に、アーティストの方たちが、BankART Stationでの最後の展覧会を企画してくださいました。 その展覧会の参加者募集のお知らせです。

申込締切: 2025年2月23日[日] 23:59まで

「アライブ!展」 開催概要

日時:2025年3月22日[土]・23日[日] 13〜19時

会場:BankART Station

主催:「アライブ!展」実行委員会

共催:BankART1929

2024.12.31

1月10日、アーティストシェアスタジオ「ExPLOT Studio」キックオフイベントを開催します!

クラファン開始早々より皆様のご支援ありがとうございます。来年度の事業のひとつにつながる重要なイベントのお知らせです。 本年度、BankARTは(株)横浜都市みらいと共同し、みなとみらい21地区の「PLOT48」においてアーティストシェアスタジオ『ExPLOT Studio』の実証実験を行なっています。事業スキームや経済的な目処をブラッシュアップしていくとともに、ここでのイベントやこの場所の認知度の向上などが実証実験の成果となり、来年度以降「ハンマーヘッドスタジオ」や「北仲BRICK & WHITE」のようなシェアスタジオを本格展開できる可能性へとつながります。 2025年1月10日(金)18時30分より、そのキックオフイベントを開催します。当日は台北市横浜市芸術家交流事業で同スタジオにて活動する鄭文豪氏のウェルカムパーティも同時開催します。皆様お誘い合わせの上、ぜひお越しください。

日程:2025 年1 月10 日(金)18:30-21:00(要申込)18時受付開始

会場:PLOT48 内シェアスタジオ「ExPLOT Studio」(横浜市西区みなとみらい4-3-1)

2024.12.27

アーティスト有志による展覧会を企画中!

日時:2025年3月22日[土]・23日[日]

BankARTのこれまでの歩みを祝うとともに、未来への希望を込めたアートイベントを開催します。本イベントは、アーティスト有志による作品の展示販売を中心に行い、売上の一部をBankARTの活動資金として寄付いたします。

作品を通じて文化を支え合う場として、これまでBankARTに関わってくださった方はもちろん、まだ訪れたことがない方、すべてのアートを愛する人々のご来場をお待ちしています。

なお、2025年1月以降に出展作家の募集を開始し、改めて展覧会の詳細をご案内いたします。

アーティスト有志実行委員会(仮)

応援メッセージ

川俣正さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.1

池田修のBankARTは、終わった。

今回の決定で、こんな早急に場所を撤収しなければならなくなったことが分からない。

20年間やってきた事を、数ヶ月で追い出す横浜市にも既に未練はない。

これからは横浜にこだわる事なく、自由に場所を変えて、いろいろな企画をしていけばいい。

そしてその後の活動は、自分たちの範囲内から行なっていく。

池田くんの残した道から大きく逸れていってもいいだろう。

何故なら既に動いてきた経験があるから。

例えば、ロンドンで活動するアートエンジェルの様に、最初に場所も資金もないところからアーティストのアートプロジェクトを立ち上げる。そこから場所や資金調達を行い、スタッフを集めてプロジェクトの実現に向けて動いていく。そんな活動の方法だってある。

村田くんがやっているBankART Schoolだって、横浜でなく、中目黒の居酒屋でやってもいいだろう。ここで池田くんは、私にBankARTの最初の構想を話してくれたわけだから。

まずは、今あるスペースの撤収に資金がいるとのこと。それで寄付を集っている。

ぜひ協力をお願いしたい。

川俣正(美術家)

川俣 正 「Expand BankART」

(BankART Studio NYK / 2012-13)

曽我部昌史さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.2

一昨年、神奈川大学では「横浜建築」という講義科目ができました。

最終回のテーマが「創造的な界隈をつくる」というものです。学生を前に話をするたびに、2005年の春、後に北仲ブリック&ホワイトと命名される暫定的な活動拠点のことを相談して下さった池田さんの姿が目に浮かびます。

創造的な界隈をつくるための、実質的なはじまりです。

このことをはじめ、BankARTの関心は固定的な居場所に縛られていませんでした。むしろ暫定利用とか場所の移動を楽しんできたと言っていいでしょう。だからこそ、これだけ多様なかたちで都市とアートを繋ぐ活動が継続されてきたのです。いま横浜にある創造的界隈の質は、こうして生み出されたものです。

BankARTの活動はこれまでの固定的な居場所から解放されることになりました。創造的な界隈ももっと広がることになるだろうし、都市とアートを繋ぐ活動も新たな挑戦に向かい合うことになるでしょう。寄付を含めて活動の継続を応援することで、BankARTの新しいフェーズに向けた気運を一緒に高めていこう。

曽我部昌史(神奈川大学教授 みかんぐみ共同主宰)

北仲BRICK & WHITE 写真:鈴木理策

開発好明さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.3

横浜の文化芸術シーンを牽引して来たBankART1929。

歴史的建造物を舞台にした多様な活動は、アーティストの育成だけでなく、街全体の活性化にも力を注いできました。

今回のファンドレイジングは、そんなBankARTがステージを変えていく大きな一歩です。

皆様の温かいご支援が、より豊かな文化づくりへと繋がります。

一緒に、BankART1929の未来を見ましょう!

開発好明(アーティスト)

「雨ニモマケズ(singing in the rain)」展

(BankART Station / 2019)

淺井裕介さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.4

ピンチをチャンスに!!BankARTは私が作家活動を始めた20代前半の最初期から関わりがあり、目まぐるしく変化を続ける都市の抜け穴を伸びやかに軽やかに(時に泥臭くも?)縫うようにして築き上げてきた膨大な功績、その姿にはいつも励まされ背中を押されていたように思います。

他に類を見ない生き物のように変化を続けるBankARTの新しい旅立ちと挑戦、さらに自由に楽しいものになりますように!応援します!!

淺井裕介(アーティスト)

BankART Stationでの制作(2023)

キム・ガウンさんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.5

BankARTを始めて知ったのは私がまだ韓国に住んでいた10年も前でした。アートに関して素人だった私でしたが、BankART Studio NYKで植物で作られた巨大なインスタレーション作品を観て胸が震えるほど感動した経験はいまだに生々しく覚えています。

2024年企業のプロジェクト依頼を受けたBankARTから連絡を頂き、神奈川公園にある68.5mの仮囲いに絵を描く光栄な機会がありました。スタッフの皆さんと一緒に仕事をしながら、これからもアーテイスト支援を通じて、地域の人に積極的にアプローチしていきたいというバンカートの意思を聞かせてもらいました。

それは20年も横浜をベースに実力を証明してきたからこそ実現可能なプロジェクトであって、これからが本番なのに活動場所と資金がいきなりなくなってしまうのはあまりにも胸が痛いことです。私はまだまだBankARTの心に刺さるプロジェクトが観たいです。

BankARTは今のスペースの撤収作業や新しい場所を見つけるのに資金が必要です。

クラウドファンディングは3月31日まで継続しますが、皆さんのご協力をお願いします。

キム・ガウン(アーティスト)

《夢を描く人たち》キム・ガウン(神奈川公園内工事仮囲い[68.5メートル]2024年から約8年間展示)

牛島達治さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.6

ご存知の方も多いことかと思いますが、横浜の芸術文化を牽引してきたBankARTの活動は、現在、大きな変革期をむかえています。

BankARTは、今まで何度となく外的要因で場所を変えることを余儀なくされながらも、新たな場所を獲得し、表現者たちの活動の場を構築してきました。また、それぞれの場所の特性を生かし、地域に対し開いてゆくという事を工夫・実践しながらアートをきっかけとして広く様々な人々との出会いを生む場としても機能してきました。

今までは、横浜市との協定のもと共に協働してきたわけでしたが、こういった後ろだてを失ったこれからの事をバンカートスタッフやアーティスト、バンカートファンはどう捉えているのか、私は気になって落選直後のある夜、BankART Stationに行ってみると、静かに賑わっていました。意外に明るく、これからの事や今までと違った可能性を口にしている人もちらほら。

実は私も客観的には、違った可能性を求めてゆくには悪くないタイミングではないかと無責任にも考えていたのでした。

そもそも、と言うか毎度毎度チャレンジしながら歩んできた池田修さんと細淵太麻紀さんらPHスタジオを核として始まったBankARTなのだから、チャレンジは普通のことに違いない。

度々訪れる不利な状況からでもわずかに残っている可能性の芽を見つけ、それをポジティブに育てて行くことから新しい可能性を開いてゆく力がBankARTにはあるのです。まるで生き物のよう。

とはいえ、今回の状況は厳しい。ここ数か月で、予定していた業務をこなしながら、引っ越し先、いや、展示什器や作品、書籍など大量の所有物を移設保管するための場所を確保し、3月末までにStationを引き払わなければならないのです。個人の住居レベルだとしても大変な事です。夢と展望は描けてもまずは越えなければならないハードルが目前です。移設移転のための公的補助金はありません。

そこで、このクラウドファンディングを始めることになったわけです。国立美術館、博物館ですらクラウドファンディングをしなければならないというご時世、この事が良いのか悪いのかは言うつもりはないですが、この国の情けなさは感じずにはいられません。

さて、BankARTではどうかというと去年の暮、募集開始後24時間ほどで250万円を超えたのをみると、野次馬のような私でも、いかに地域で必要とされ、愛されているのかを改めて感じ、とても感動しました。私も微力ながら協力いたしました。

第一目標の1千万円は、荷物の引っ越し先確保と引っ越し費用だそうです。詳しくはクラウドファンディングのステイトメントをご参照ください。

なんとかネクストゴールまで数字を伸ばして、活動拠点の確保と次のステップへの活動資金となるように応援してゆきたいと思います。

3年程前突然の池田修前代表の逝去を乗り越え立派に「池田以降」を築いてきた細淵太麻紀代表、津澤峻さんとすべてのスタッフへのリスペクトと何よりも健康を祈りつつ、出来るだけ寄りそい、お力添えさせていただくことを申して、終わりにいたします。

あっ、最後に一言、創造都市的思想から生まれた理念の継承のためにも、何卒よろしくお願い致します。

牛島達治(美術家)

「BankART LifeⅤ "観光"」

(BankART Studio NYK / 2017)

柳 幸典さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.7

この国においてはアートは手段でしかなく目的ではないのか?

アートは都市のジェントリフィケーションに有効であることをBankARTは雄弁に証明してきた。同時にその功績も無かったかのように貪欲な都市に手段として利用されるのは避けられないことなのか?

都市に潜み続けたBankARTのジレンマであろう。過疎の離島を活動の拠点にしている私は、都市にこだわり命を削りながら活動してきた池田修氏に聞いてみたかった。

20年間大いなる成果を生み出したBankARTが、ついに新たなフロンティアを求めて旅立つ時が来たようだ。その旅立ちのはなむけに私の土玉の作品「Ground Transposition」が横浜の街を引越ししている様子をクラウドファンデイングの広報画像に選んでいただいたのは、まさしく「移動」をコンセプトとした作品を的確に語っている、と感心した。古代エジプトでは糞玉を転がすフンコロガシ(スカラベ)を再生や復活の象徴と崇拝した。あの土玉の中にはBankARTの再生と復活の胎動を宿していると私は信じている。

寄付による応援をお願いしたい。

柳 幸典(美術家)

《Icarus Cell》柳幸典 「Wandering Position」

(BankART Studio NYK / 2016)

吉田山さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.8

BankARTが引っ越しするらしい。

ちなみに私は引っ越しが一番嫌いだ、理由は大変でお金も時間もかかるゆえ。しかし引っ越しには良いところもある、荷物を整理し、断捨離することで心身ともに身軽になる。断捨離と言ってもいらなくなったものは捨てるのではなく古本屋や古着屋などのセカンドハンズや、必要そうな友人に託していく。

そのようにして自身の体にまとわりついていた脂肪のような物が公共へと帰っていく。ゆえに、私は断捨離のことを2024年からコモンズと呼ぶことにした。

家に蓄積されていたものがコモンズへと還っていくのだ。

BankARTにはさまざまにお世話になった。池田さんは存命時から人間というよりも雷や台風、真夏の太陽光のように大自然現象に近い存在であった。

ある意味では太陽や水は等しく与えられた公共であるし、公共をテーマにし休むことなく横浜を20年間、アートや建築、パフォーミングアーツの活動紹介によって光を当て大地を耕してきたBankARTが横浜からコモンズされたということで、これからが公共としての真価を発揮する時なんだろう。

吉田山(Art Amplifier)

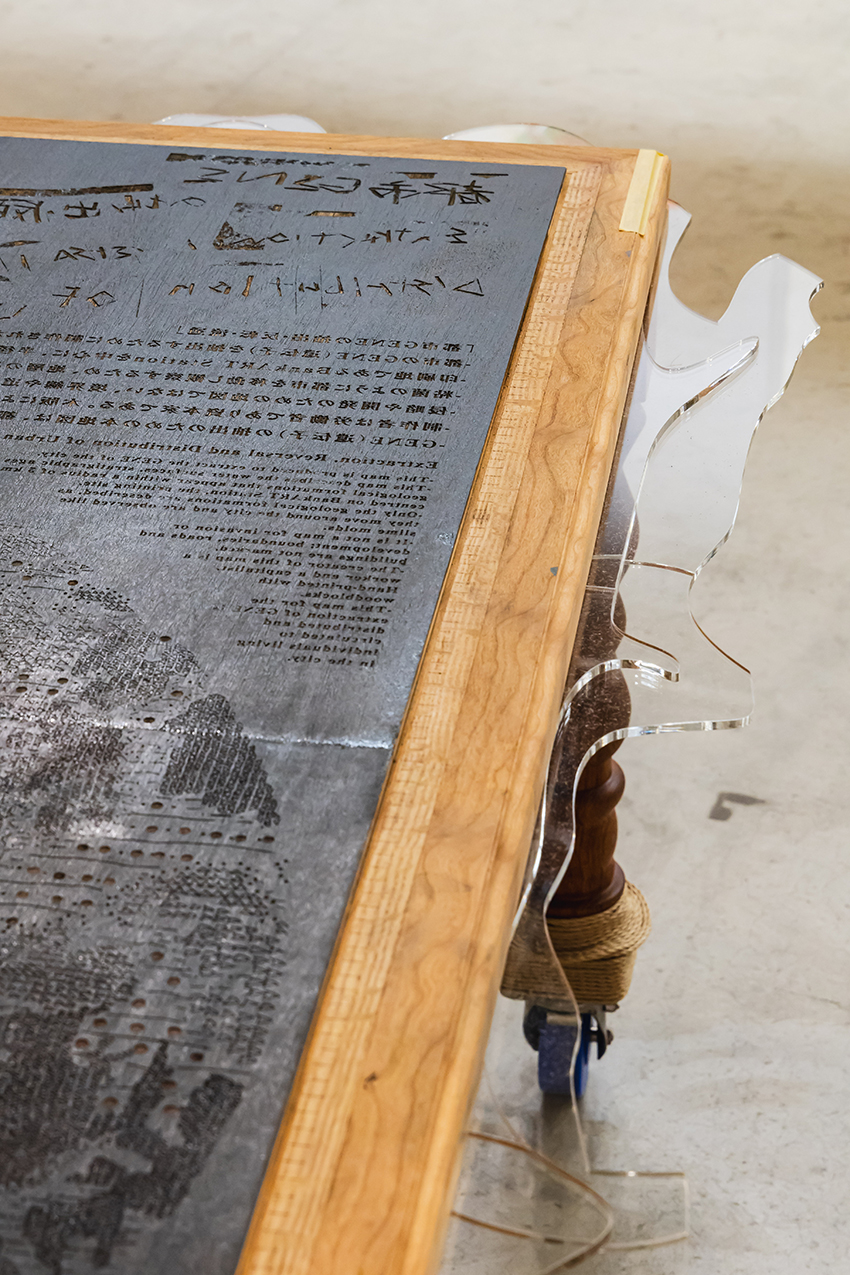

《都市GENEの抽出・反転・流通》吉田山+西山萌+木雨家具製作所「BankART Life7」

(BankART Station / 2024)

西野 達さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.9

BankARTは20年以上前に、日本では珍しく行政が音頭をとって文化を地元に根付かせようとして始まったプログラムだ。ビエンナーレやトリエンナーレなどの大きな規模の展覧会は腐るほどあるが、それに比べて現在でも行政が関わる草の根的な文化組織は日本では少ないのではないだろうか?だからこそ可能な、その大きなスペースが魅力の一つになっていた。

行政や企業がオルタナティブスペースに関わると箱に重きを置いて内容は後回しにされ過激さは失われることが多いが、BankARTは横浜市の協力のもと既存の建物を使うことで何を見せたいかを最優先にしていた。俺にとって特に印象の残るBankART Studio NYK は元倉庫というアーティストにとっては垂涎もので、最初の「日産アートアワード」展示の時にはそのスペースと自由さに感激したものだ(駐車場の街灯を引き抜いて展示室に持ち込む、トイレの上下水道を展示室まで引き便器を展示室で使用可にする等)。

新しいBankARTは独り立ちして大きな予算の確保は難しいと思われるが、アーティストや企業が運営するのとは違う今までのBankART路線を引き継いでもらいたいと切に願う。

西野 達(アーティスト)

《ペリー艦隊》西野 達「日産アートアワード2013」

(BankART Studio NYK / 2013)