日本語

応援メッセージ

BankART Station 及びKAIKOが2024年度末をもって終了することになり、2施設を完全撤収するために荷物の移動先と資金を自前で調達し、同時に新たな活動拠点と経済構造を急ピッチで再構築しなければならない、という差し迫った状況を受けて、たくさんの方々より応援のメッセージをいただきましたので、こちらにアーカイブしていきます。

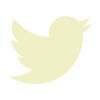

川俣正さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.1

池田修のBankARTは、終わった。

今回の決定で、こんな早急に場所を撤収しなければならなくなったことが分からない。

20年間やってきた事を、数ヶ月で追い出す横浜市にも既に未練はない。

これからは横浜にこだわる事なく、自由に場所を変えて、いろいろな企画をしていけばいい。

そしてその後の活動は、自分たちの範囲内から行なっていく。

池田くんの残した道から大きく逸れていってもいいだろう。

何故なら既に動いてきた経験があるから。

例えば、ロンドンで活動するアートエンジェルの様に、最初に場所も資金もないところからアーティストのアートプロジェクトを立ち上げる。そこから場所や資金調達を行い、スタッフを集めてプロジェクトの実現に向けて動いていく。そんな活動の方法だってある。

村田くんがやっているBankART Schoolだって、横浜でなく、中目黒の居酒屋でやってもいいだろう。ここで池田くんは、私にBankARTの最初の構想を話してくれたわけだから。

まずは、今あるスペースの撤収に資金がいるとのこと。それで寄付を集っている。

ぜひ協力をお願いしたい。

川俣正(美術家)

川俣 正 「Expand BankART」

(BankART Studio NYK / 2012-13)

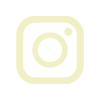

曽我部昌史さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.2

一昨年、神奈川大学では「横浜建築」という講義科目ができました。

最終回のテーマが「創造的な界隈をつくる」というものです。学生を前に話をするたびに、2005年の春、後に北仲ブリック&ホワイトと命名される暫定的な活動拠点のことを相談して下さった池田さんの姿が目に浮かびます。

創造的な界隈をつくるための、実質的なはじまりです。

このことをはじめ、BankARTの関心は固定的な居場所に縛られていませんでした。むしろ暫定利用とか場所の移動を楽しんできたと言っていいでしょう。だからこそ、これだけ多様なかたちで都市とアートを繋ぐ活動が継続されてきたのです。いま横浜にある創造的界隈の質は、こうして生み出されたものです。

BankARTの活動はこれまでの固定的な居場所から解放されることになりました。創造的な界隈ももっと広がることになるだろうし、都市とアートを繋ぐ活動も新たな挑戦に向かい合うことになるでしょう。寄付を含めて活動の継続を応援することで、BankARTの新しいフェーズに向けた気運を一緒に高めていこう。

曽我部昌史(神奈川大学教授 みかんぐみ共同主宰)

北仲BRICK & WHITE 写真:鈴木理策

開発好明さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.3

横浜の文化芸術シーンを牽引して来たBankART1929。

歴史的建造物を舞台にした多様な活動は、アーティストの育成だけでなく、街全体の活性化にも力を注いできました。

今回のファンドレイジングは、そんなBankARTがステージを変えていく大きな一歩です。

皆様の温かいご支援が、より豊かな文化づくりへと繋がります。

一緒に、BankART1929の未来を見ましょう!

開発好明(アーティスト)

「雨ニモマケズ(singing in the rain)」展

(BankART Station / 2019)

淺井裕介さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.4

ピンチをチャンスに!!BankARTは私が作家活動を始めた20代前半の最初期から関わりがあり、目まぐるしく変化を続ける都市の抜け穴を伸びやかに軽やかに(時に泥臭くも?)縫うようにして築き上げてきた膨大な功績、その姿にはいつも励まされ背中を押されていたように思います。

他に類を見ない生き物のように変化を続けるBankARTの新しい旅立ちと挑戦、さらに自由に楽しいものになりますように!応援します!!

淺井裕介(アーティスト)

BankART Stationでの制作(2023)

キム・ガウンさんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.5

BankARTを始めて知ったのは私がまだ韓国に住んでいた10年も前でした。アートに関して素人だった私でしたが、BankART Studio NYKで植物で作られた巨大なインスタレーション作品を観て胸が震えるほど感動した経験はいまだに生々しく覚えています。

2024年企業のプロジェクト依頼を受けたBankARTから連絡を頂き、神奈川公園にある68.5mの仮囲いに絵を描く光栄な機会がありました。スタッフの皆さんと一緒に仕事をしながら、これからもアーテイスト支援を通じて、地域の人に積極的にアプローチしていきたいというバンカートの意思を聞かせてもらいました。

それは20年も横浜をベースに実力を証明してきたからこそ実現可能なプロジェクトであって、これからが本番なのに活動場所と資金がいきなりなくなってしまうのはあまりにも胸が痛いことです。私はまだまだBankARTの心に刺さるプロジェクトが観たいです。

BankARTは今のスペースの撤収作業や新しい場所を見つけるのに資金が必要です。

クラウドファンディングは3月31日まで継続しますが、皆さんのご協力をお願いします。

キム・ガウン(アーティスト)

《夢を描く人たち》キム・ガウン(神奈川公園内工事仮囲い[68.5メートル]2024年から約8年間展示)

牛島達治さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.6

ご存知の方も多いことかと思いますが、横浜の芸術文化を牽引してきたBankARTの活動は、現在、大きな変革期をむかえています。

BankARTは、今まで何度となく外的要因で場所を変えることを余儀なくされながらも、新たな場所を獲得し、表現者たちの活動の場を構築してきました。また、それぞれの場所の特性を生かし、地域に対し開いてゆくという事を工夫・実践しながらアートをきっかけとして広く様々な人々との出会いを生む場としても機能してきました。

今までは、横浜市との協定のもと共に協働してきたわけでしたが、こういった後ろだてを失ったこれからの事をバンカートスタッフやアーティスト、バンカートファンはどう捉えているのか、私は気になって落選直後のある夜、BankART Stationに行ってみると、静かに賑わっていました。意外に明るく、これからの事や今までと違った可能性を口にしている人もちらほら。

実は私も客観的には、違った可能性を求めてゆくには悪くないタイミングではないかと無責任にも考えていたのでした。

そもそも、と言うか毎度毎度チャレンジしながら歩んできた池田修さんと細淵太麻紀さんらPHスタジオを核として始まったBankARTなのだから、チャレンジは普通のことに違いない。

度々訪れる不利な状況からでもわずかに残っている可能性の芽を見つけ、それをポジティブに育てて行くことから新しい可能性を開いてゆく力がBankARTにはあるのです。まるで生き物のよう。

とはいえ、今回の状況は厳しい。ここ数か月で、予定していた業務をこなしながら、引っ越し先、いや、展示什器や作品、書籍など大量の所有物を移設保管するための場所を確保し、3月末までにStationを引き払わなければならないのです。個人の住居レベルだとしても大変な事です。夢と展望は描けてもまずは越えなければならないハードルが目前です。移設移転のための公的補助金はありません。

そこで、このクラウドファンディングを始めることになったわけです。国立美術館、博物館ですらクラウドファンディングをしなければならないというご時世、この事が良いのか悪いのかは言うつもりはないですが、この国の情けなさは感じずにはいられません。

さて、BankARTではどうかというと去年の暮、募集開始後24時間ほどで250万円を超えたのをみると、野次馬のような私でも、いかに地域で必要とされ、愛されているのかを改めて感じ、とても感動しました。私も微力ながら協力いたしました。

第一目標の1千万円は、荷物の引っ越し先確保と引っ越し費用だそうです。詳しくはクラウドファンディングのステイトメントをご参照ください。

なんとかネクストゴールまで数字を伸ばして、活動拠点の確保と次のステップへの活動資金となるように応援してゆきたいと思います。

3年程前突然の池田修前代表の逝去を乗り越え立派に「池田以降」を築いてきた細淵太麻紀代表、津澤峻さんとすべてのスタッフへのリスペクトと何よりも健康を祈りつつ、出来るだけ寄りそい、お力添えさせていただくことを申して、終わりにいたします。

あっ、最後に一言、創造都市的思想から生まれた理念の継承のためにも、何卒よろしくお願い致します。

牛島達治(美術家)

「BankART LifeⅤ "観光"」

(BankART Studio NYK / 2017)

柳 幸典さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.7

この国においてはアートは手段でしかなく目的ではないのか?

アートは都市のジェントリフィケーションに有効であることをBankARTは雄弁に証明してきた。同時にその功績も無かったかのように貪欲な都市に手段として利用されるのは避けられないことなのか?

都市に潜み続けたBankARTのジレンマであろう。過疎の離島を活動の拠点にしている私は、都市にこだわり命を削りながら活動してきた池田修氏に聞いてみたかった。

20年間大いなる成果を生み出したBankARTが、ついに新たなフロンティアを求めて旅立つ時が来たようだ。その旅立ちのはなむけに私の土玉の作品「Ground Transposition」が横浜の街を引越ししている様子をクラウドファンデイングの広報画像に選んでいただいたのは、まさしく「移動」をコンセプトとした作品を的確に語っている、と感心した。古代エジプトでは糞玉を転がすフンコロガシ(スカラベ)を再生や復活の象徴と崇拝した。あの土玉の中にはBankARTの再生と復活の胎動を宿していると私は信じている。

寄付による応援をお願いしたい。

柳 幸典(美術家)

《Icarus Cell》柳幸典 「Wandering Position」

(BankART Studio NYK / 2016)

吉田山さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.8

BankARTが引っ越しするらしい。

ちなみに私は引っ越しが一番嫌いだ、理由は大変でお金も時間もかかるゆえ。しかし引っ越しには良いところもある、荷物を整理し、断捨離することで心身ともに身軽になる。断捨離と言ってもいらなくなったものは捨てるのではなく古本屋や古着屋などのセカンドハンズや、必要そうな友人に託していく。

そのようにして自身の体にまとわりついていた脂肪のような物が公共へと帰っていく。ゆえに、私は断捨離のことを2024年からコモンズと呼ぶことにした。

家に蓄積されていたものがコモンズへと還っていくのだ。

BankARTにはさまざまにお世話になった。池田さんは存命時から人間というよりも雷や台風、真夏の太陽光のように大自然現象に近い存在であった。

ある意味では太陽や水は等しく与えられた公共であるし、公共をテーマにし休むことなく横浜を20年間、アートや建築、パフォーミングアーツの活動紹介によって光を当て大地を耕してきたBankARTが横浜からコモンズされたということで、これからが公共としての真価を発揮する時なんだろう。

吉田山(Art Amplifier)

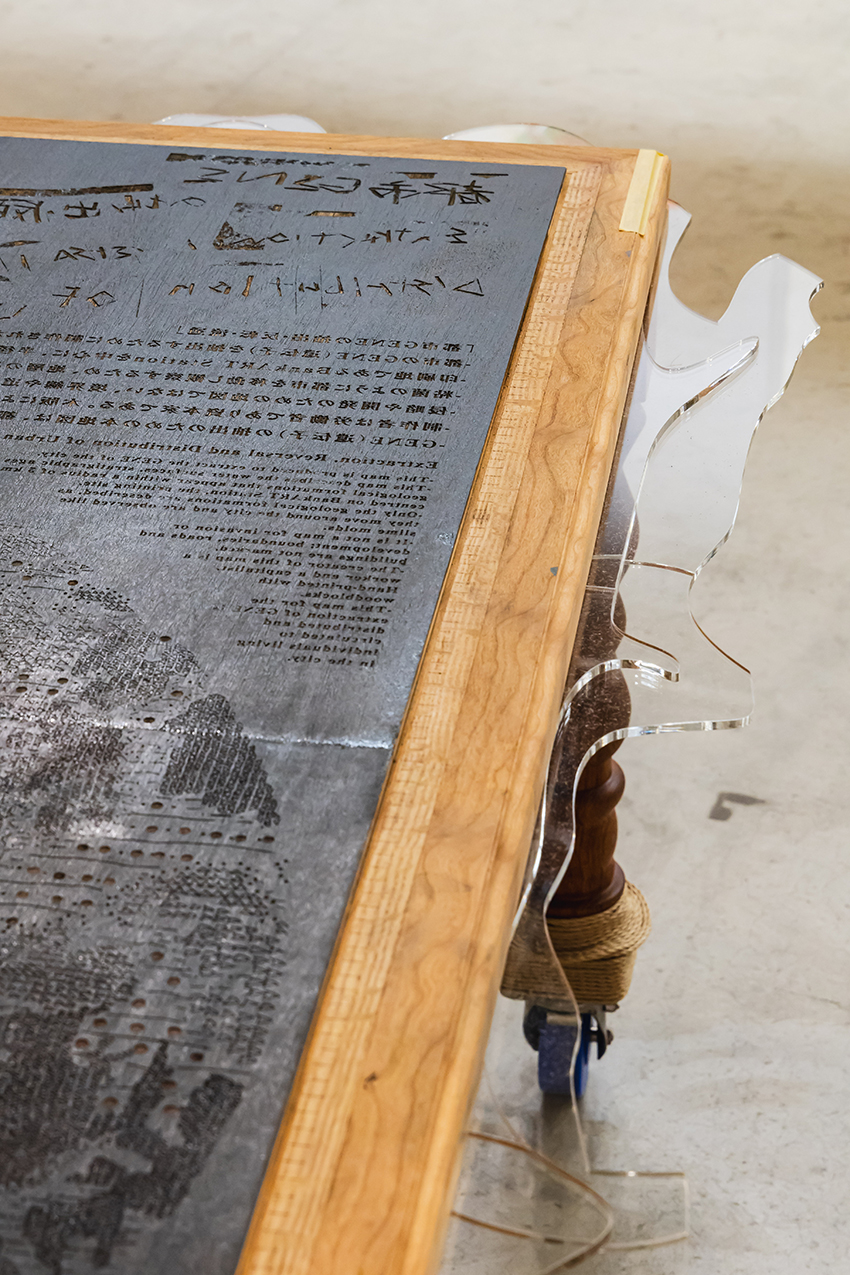

《都市GENEの抽出・反転・流通》吉田山+西山萌+木雨家具製作所「BankART Life7」

(BankART Station / 2024)

西野 達さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.9

BankARTは20年以上前に、日本では珍しく行政が音頭をとって文化を地元に根付かせようとして始まったプログラムだ。ビエンナーレやトリエンナーレなどの大きな規模の展覧会は腐るほどあるが、それに比べて現在でも行政が関わる草の根的な文化組織は日本では少ないのではないだろうか?だからこそ可能な、その大きなスペースが魅力の一つになっていた。

行政や企業がオルタナティブスペースに関わると箱に重きを置いて内容は後回しにされ過激さは失われることが多いが、BankARTは横浜市の協力のもと既存の建物を使うことで何を見せたいかを最優先にしていた。俺にとって特に印象の残るBankART Studio NYK は元倉庫というアーティストにとっては垂涎もので、最初の「日産アートアワード」展示の時にはそのスペースと自由さに感激したものだ(駐車場の街灯を引き抜いて展示室に持ち込む、トイレの上下水道を展示室まで引き便器を展示室で使用可にする等)。

新しいBankARTは独り立ちして大きな予算の確保は難しいと思われるが、アーティストや企業が運営するのとは違う今までのBankART路線を引き継いでもらいたいと切に願う。

西野 達(アーティスト)

《ペリー艦隊》西野 達「日産アートアワード2013」

(BankART Studio NYK / 2013)

松岡未来さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.10

BankARTに初めて足を踏み入れた時から12年が経ちました。その間わたしは、アーティストの手伝いや、受付、ショップ、カフェ・パブ、本やチラシのデザイン、ウェブ作成など、さまざまな形でBankARTに関わってきました。

12年前、わたしは普通の、横浜の学生でした。たまたま大学の先生から、現代美術アーティストが学生ボランティアを探しているという話を聞き参加したのが、BankART Studio NYKで2012年に開催された「川俣正 Expand BankART 展」でした。現代美術も何も知らない私でも、NYKの建物を覆う圧倒的な作品のカッコ良さに、「こんなものがこの世にあるのか!」と心が躍りました。

その後、池田さんに声をかけていただき、BankARTでアルバイトを始めました。当時はNYKの広い1階で、受付・ショップ・カフェを1人でやりくりすることも多く、これが初めてのアルバイトだった私はたくさん怒られながらも、働くことの大変さとやりがいを教えてもらいました。そして何より、BankARTに関わるたくさんの素敵なアーティストの方々と出会い、これまでの自分になかった感性や物の見方を知りました。

BankARTでのボランティアをきっかけに、川俣さんをはじめ、いろいろなアーティストの作品施工の手伝いもするようになりました。それまで地元をほとんど出たことがなかった私が、行ったことのなかった場所へ行き、たくさんの素敵でユニークな人々に出会いました。

いま、私はデザインの仕事をしています。これもBankARTが繋げてくれた縁でした。BankARTのチラシや出版物のデザインをしている、ヤング荘の北風さんと出会ってお手伝いをするようになり、いつのまにかヤング荘のメンバーにもなりました。

アルバイトをしなくなってからも、BankARTのウェブサイトを作成させてもらったり、ときどきチラシのデザインや本の装丁なんかもさせてもらい、何者でもない私をずっと気にかけ、ずっと見守ってくれていた場所でした。

自分の生まれ育った横浜に、BankARTのような自由で流動的で気概のあるカッコイイ場所があることはとても誇りでした。ここから出ていかねばならなくなったことは本当に残念です。

BankARTの受付をしていたときに、一番大事だと言われていたことは「リレー」すること、人と人の縁を繋ぐことでした。

今度はどこに、新しい「縁」が繋がる場所ができるのか、今はとても楽しみです。

松岡未来(元アルバイト)

BankART Pub(BankART Studio NYK)

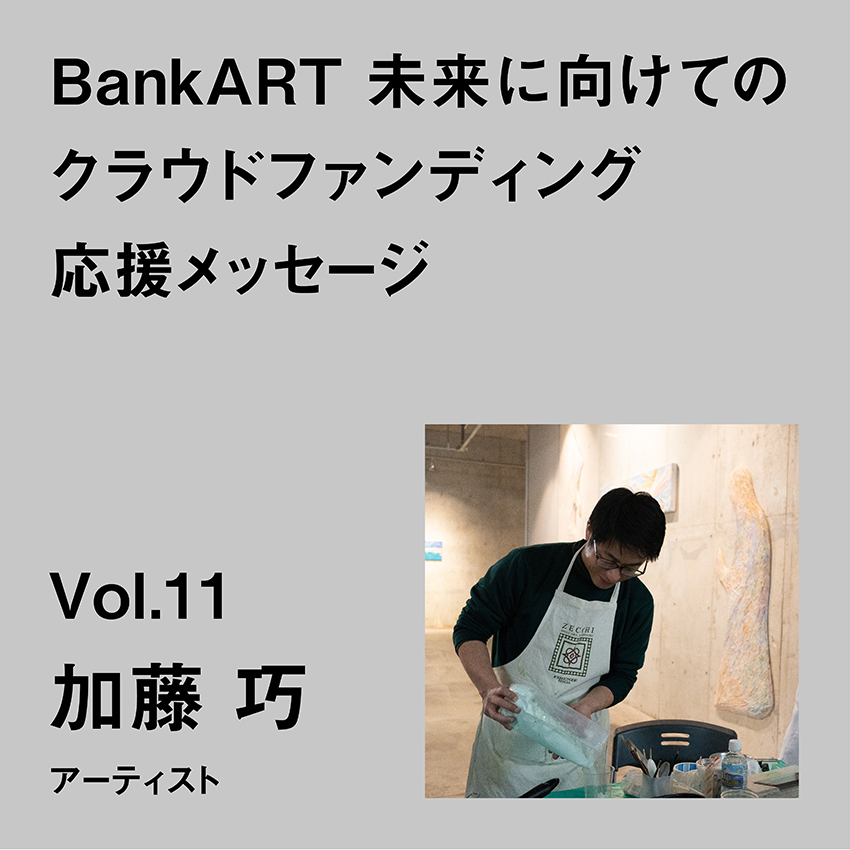

加藤 巧さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.11

BankARTは、学生時代から横浜に行くときには立ち寄る場所でした。横浜といえばBankART、といつの間にか思っていたかもしれません。

縁あって、2023年にはKAIKOでワークショップ、そしていま2025年にはStationで企画した展覧会をしています。

そうしてBankARTのみなさんとプレイヤーとして接するようになると、「横浜であることは大事であったけれど、もっと大事なのは、何かを作っていく意志を持った人たちがそこにいることなのだな」と思うようになりました。

アートはすぐに成果が出るようなことばかりではないし、「何かわからないけれど、きっと豊かになることをやろう」と思えば、「アート」と呼ばれそうなことばかりしていなくてもよいのかもしれません。どこであろうとも、やっていく、何かわからなくても、作っていく、そういう意思が引き継がれていけば、それが場になり、文化になっていくだろうと思います。

BankARTが繋いでいこうとする、前向きな意志を応援します!

加藤 巧(アーティスト)

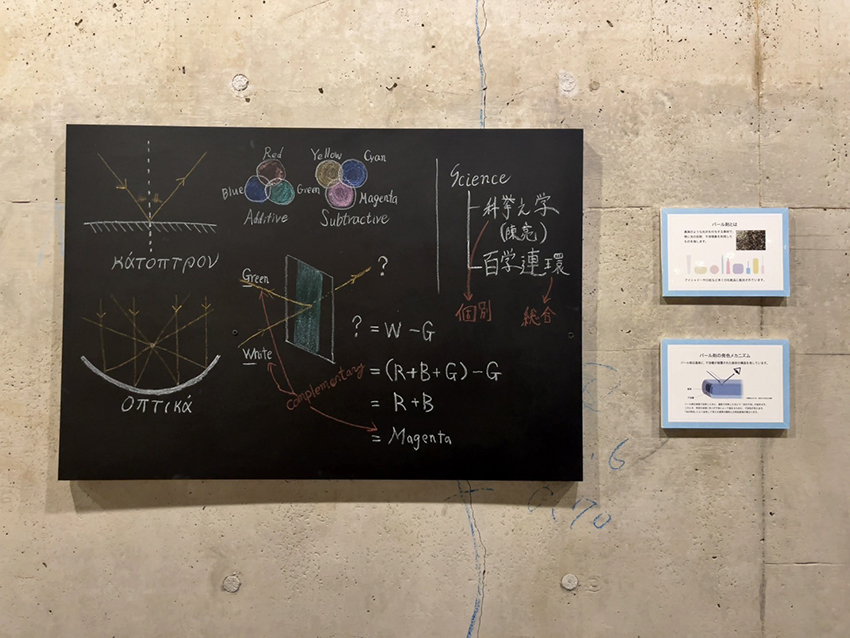

「光を練り合わせる -絵画と科学の対話から」加藤巧×山脇竹生(BankART Station / 2025) より《One Colour Just Reflects Another》

「光を練り合わせる -絵画と科学の対話から」加藤巧×山脇竹生(BankART Station / 2025) より《Dialogue》(左右)、《To Pursue (pearls)》(中央)

山脇竹生さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.12

私にとってのBankARTは職場に近い、ふらっとアートを見に行ける場所でした。美術家の加藤さんとの協働研究の内容をより多くの人に広め、アートとサイエンスの共同のあり方を示したいと考えたとき、BankART Stationでの展示でご協力いただけることになり初めて深く関わらせていただきました。

展示のやりとりを進めていた中で、この度のコンペ結果が発表されたその日、その情報共有のメールが届きました。驚いたのとともに、メールの最後に「展示はしっかりサポートします」、ときっと自身のことだけでも頭がいっぱいなはずなのに、すぐに関係者に気を配れるしたたかな言葉が書かれていたのを覚えています。

クラウドファンディングのページでBankARTの歩みを、いまさらながらちゃんと知りました。20年にわたって時に苦難を乗り越えながら創造都市の実現に向けて活動してきた経緯を知り、その蓄積があったからこそ、あのメールの言葉がでていたのだと合点がいきました。

クラウドファンディングのページの最後に、…「この状況に対して挑戦していきたいと考えています」とあります。終わるのではなく、未来に向かって発展していこうとする、この挑戦を切に応援しています。

山脇竹生(化粧品メーカー研究員)

「光を練り合わせる -絵画と科学の対話から」加藤巧×山脇竹生(BankART Station / 2025) より

山本愛子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.13

11年前のクリスマスの夜、学生だった私はアルバイトの面接のためにBankART Studio NYKのオフィスを訪れ、そこで池田修さんに初めてお会いしました。突如現代アートに関する質問をいくつか投げかけられるも、一つも答えることができず、池田さんからは「赤ちゃんだな」と言われましたが、それでも採用いただいたことが嬉しかったのを覚えています。それ以来、アルバイトと様々な事業を手伝ったり、作家として展示に参加するなど、BankARTとの関わりを深めていきました。BankARTと出会わなかったら、こんなにも現代アートに触れることもなかっただろうし、地元横浜をここまで好きになることはなかったと思います。

そしてなにより、今の私はBankARTが結んでくれた数多くのご縁によって作家活動を続けることができています。これはあのクリスマスの日から続く、池田さんからの終わらないプレゼントのようなものだと感じています。

20年間、アーティストや創造都市の活性化のために歩んできたBankARTが今、クラウドファンディングという形で支援を求めています。私にとってそれに応えない理由はなく、微力ながら寄付をさせていただきました。ただ、自身を含め誰もが潤沢な寄付金があるわけではありませんし、支援の形はクラウドファンディングだけではないとも思っています。

そこで、今自分に出来ることをやりたいという気持ちから、アーティストを中心とした有志でBankART Station最後の展覧会「アライブ!展」を企画しています。展覧会を通じて、作家として作品を出展すること、コレクターとして作品を購入すること、集まった人々でBankARTのこれからを語り合うこと。さまざまな形で、BankARTの未来を祝し、支える一歩になる場所が作れたならと試行錯誤中です。こちらも一人でも多くの方にご参加いただければ嬉しいです。大切な活動がこれからも続きますように。

山本愛子(美術家)

BankART Under 35 / 2021

(BankART KAIKO / 2021)

今福龍太さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.14

いくつもの記憶の場所、その華やぎの気配が想いだされる。

歴史的建造物、運河沿いの倉庫、路地のブックカフェ、駅地下の広大な空閑地……。

海へと開かれた一つの都市のあちこちに埋め込まれ、そこだけとりわけ豊かに発光していた創造空間。

場所を変えながらも、意思を持続させ、哲学を柔らかく守り、表現者と市民とを境なく結び合わせてきた精神共同体。

市場経済の原理に挑みながら、自立を指向してきたBankARTの展開の可能性は、だからこそ無限にあると信じられる。

なぜならこの創造空間=運動体には、どこにもない悦びがあったから。

より自由になること。

より晴れやかに生きること。

創ること、表現することがより開かれた、より純粋な理念に支えられたものになること……。

そうした未来を夢見るコミューン。

BankARTの新生に向けての第一歩を、そんなコミューンの一員として支えたい。

多くの同志が、自由に、晴れやかに、さまざまなかたちでこの支援と再創造の輪に加わらんことを!

今福龍太(文化人類学者・批評家)

BankART school「〈原写真〉の翳のなかへー現代における〈眼〉の冒険」(BankART Station / 2022)

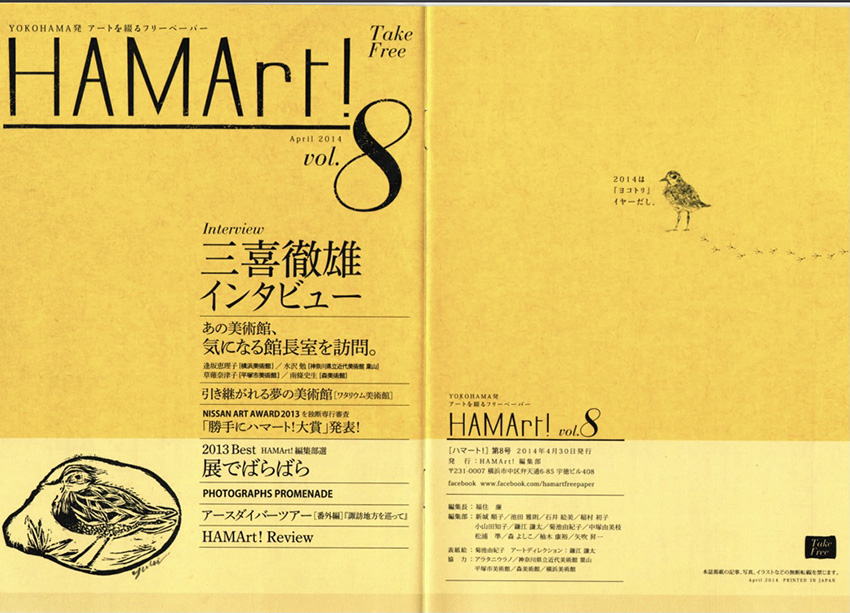

福住 廉さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.15

BankART1929は、つねに、すでに、オルタナティヴな現場でした。

朝倉摂や原口典之、柳幸典といった優れた美術家たちの本格的な回顧展を、公立美術館に代わり、成し遂げただけではありません。

たとえば、わたしが長らく講師を務めたBankART Schoolの講座「アートの綴り方」は、美術についての文章を実践的に学ぶ場でした。受講生は述べ200人あまり。大学生もいましたが、彼らの多くは働きながらなお、文章を学ぶ意欲にあふれた社会人で、それぞれ仕事や家事を終えた後、馬車道や新高島の教室に足しげく通ってきたのでした。その熱意と行動力は、講座の終了後に、それぞれの専門性を提供し合いながらフリーペーパー「HAMArt!」を自主的に発行するほど、この講座の中で大きく成長したのです。

おそらく、既存の美術大学やカルチャースクールでは、このような創造的な展開は難しいでしょう。そこでは教員と学生という役割が明確に区別されているうえ、それらのカリキュラムは厳密な時間によって管理されているので、自主的な表現活動をもたらす余白が生じにくいからです。授業は終わったのに、まだ何かやってる──。そのような自由が可能になったのは、BankART1929がオルタナティヴな現場だったからにほかなりません。

行政や企業との距離感は変動するでしょうが、これからもBankART1929はオルタナティヴな現場をつくり続けるはずです。そのためにぜひ、みなさまのお力を!

福住 廉(美術評論家/秋田公立美術大学大学院准教授)

BankART school 福住廉講座「アートの綴り方」 毎回、講座終了後に受講生の有志による編集、発刊のフリーペーパー「HAMArt!」

岡﨑乾二郎さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.16

(都市が都市である理由としての)BankART

そもそも「Bank」 の語源は イタリア語の「banca」=「ベンチ、台」 である。人が座り、事物をのせる、日本語でいえば縁側にあたる。ベンチで事物や人は、いかなる事態にも応じるべく待機している。「Bank」の語源としてゲルマン語の「benc」を考えることもできる。原意は同じく「ベンチ、台」であったが、こちらは土手、堤という意味を持つに至った。岸辺の盛り土=堤が何に対峙しているのかはいうまでもない。いずれにせよ、Bank すなわちベンチににリザーブされているのは未来である。

さて、では都市とは何か、なぜ人は都市に集まり、住むのか。そこはかつて堤や城壁に囲まれ、不測の災害や外敵から守られた場所であった。その場所では日々の営み、暮らしが保証され、未来への可能性が担保されていた。この都市と、その未来を支え、その可能性をリザーブしていたもの—それがBankであった。

Bankがないことは未来の可能性、その余地を持たないことを意味する。反対にBankがあれば、そこに都市は生まれる。生活、暮らしを支えるのはBank(=banca、ベンチ)に集う人々であり、そこから生まれる議論であり活動である。未来の計画、作戦はそこで生まれ確保される。ここが都市の起源だ。(であるから、未来の試合展開を決めるのはベンチにリザーブされているスーパーサブであるに決まっているのである)。今回、一人の選手を放出するのではなく、Bank(ベンチ)そのものが放出されることになったことはBankにとっては幸いだった。なぜならBankがあるところに優秀な選手、作家、アーティストは集まるからである。新しい都市が生まれるからである。Bankがないところには ‥‥(大丈夫だろうか?その街)。だから わたしはBankを慕い、BankARTを応援する。

岡﨑乾二郎(造形作家・批評家)

岡﨑乾二郎 「かたちの発語」展示風景

(BankART Studio NYK / 2014)

《グウグウなるのはお腹だわ。わたしたち運がいい。悪いことはいつも過ぎ去ったあと気づくというでしょ、台風一過の水たまり、不運もすっかり片づいてた。お天道様の宙返り! なんて短くても終わらない本があるそうで、私は読んでないけど一冊頼みました。 トリノツノやトビウオ、貝殻、粘土でできたタツが数珠つなぎの話になって頭の中に浮かんできました。けれどそのままぐるぐる渦巻き、口から出せなくなくなりました。 夢うつつに目の前には緑の砂地が広がっていき頭の上は深いコンペキで、まん中にまんまるとした満月がコガネイロをして浮かんでた。空になにも無いわけではない。 どこかしこからも音楽が。部屋の間、草の間、樹の上、虫たちの合奏はガヤガヤ不思議。蛇たちもシュウシュウシュウと虫たちに声を合せるではないか…そこにビシャビシャと夕立が降って、もう庭じゅうが水たまり、みな泳いで、潜り、羽ばたきしてガアガアガア。》

岡﨑乾二郎「BankART Life7」(BankART Station / 2024)

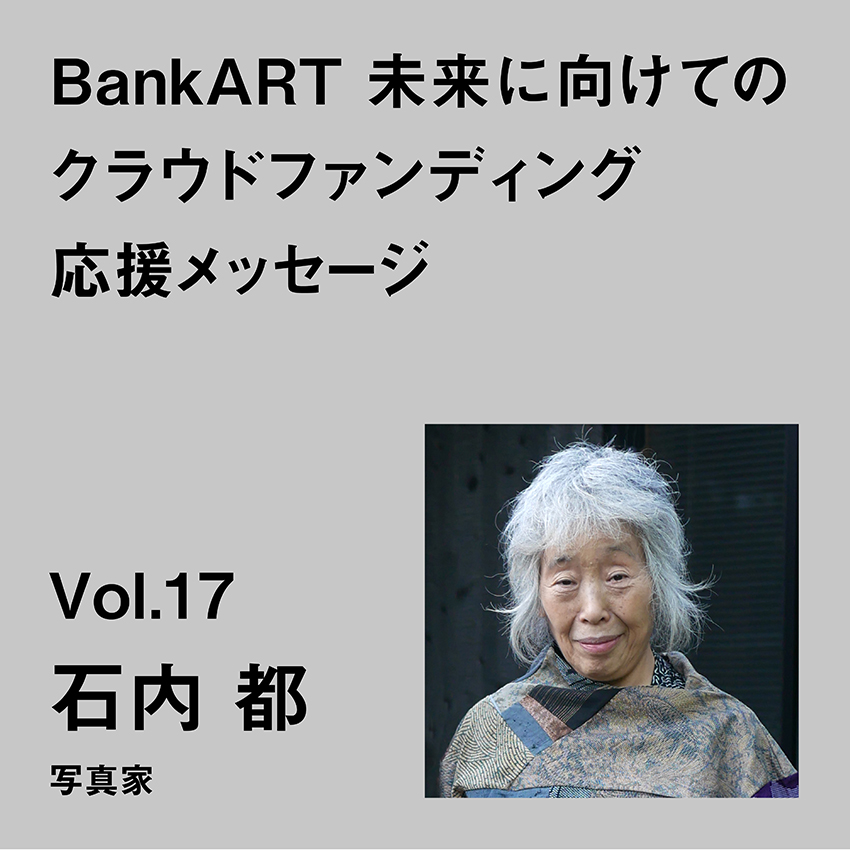

石内 都さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.17

横浜に42年間、暗室があった。

横浜は写真を始めた土地である。

そこから離れてもBankARTがあることで、横浜との縁は切れることがなかった。

しかしそのBankARTにいま危機が訪れている。

横浜からBankARTをなくしてはいけない。

BankART存続のため、皆さん協力してください。

石内 都(写真家)

《絹の夢-silk threaded memories》石内都

「BankART Life7」(みなとみらい線馬車道駅コンコース / 2024)

梶山祐実さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.18

BankARTとの関係が始まったのは、創造都市施策が正式に始まる前の、旧第一銀行と旧富士銀行活用の公募の時で、それから20数年様々な事業を一緒に行ってきたが、やはり自分にとって一番印象的な事業は、池田さんが亡くなる直前に開催した「都市デザイン展」である。これは、BankARTの中でも最大級のコーディネート事業だったのではないだろうか。自分が前に立つわけでは無く、しかしその後ろ盾が無ければ実現不可能というところまで、協力を惜しまない、THE、縁の下力持ち。コーディネートする相手の創造力を高める。これは、コーディネート事業のみならず、北仲BRICK&北仲WHITEや新港村等の事業も含めて、BankARTが創造都市で果たした特出すべき成果だったと思う。

思えばこの20年間、幾度となくピンチを迎え、それをチャンスに変えてきたBankART。今回はその中でも最大のピンチであるとは思うが、これをチャンスに変えられるのがBankARTだと思う。今私が関わる郊外住宅地の再生にも是非手を広げて、多くの人々の創造力を高めて欲しい。次の展開を期待せずにはいられない。

梶山祐実(横浜市職員)

「都市デザイン横浜展 個性と魅力あるまちをつくる」3Dアーカイブはこちら

都市デザイン 50 周年記念事業 「都市デザイン 横浜」展 (BankART KAIKO / 2022)

都市デザイン 50 周年記念事業 「都市デザイン 横浜」展 (馬車道駅 / 2022)

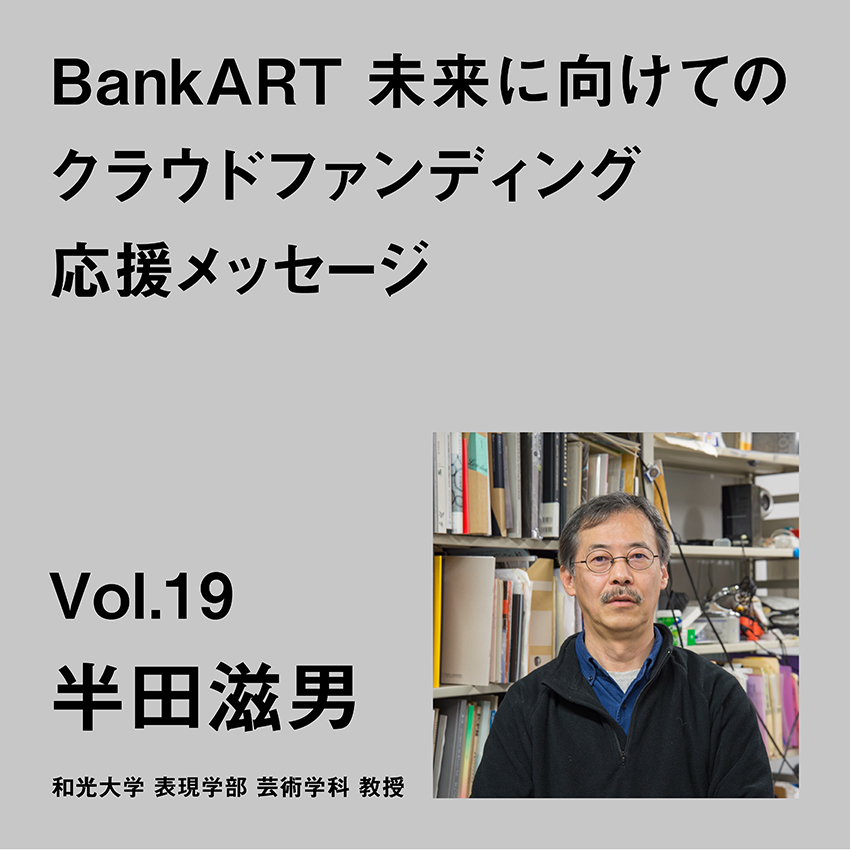

半田滋男さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.19

90年代に千葉大の長田謙一先生が千葉の旧市街で主催していたプロジェクトに前代表の池田修さんが助言していて、千葉市美術館に勤務していた私ものぞきにいった。その時池田さんに「美術館の人ですか?」と声をかけられ、その時以来のお付合いだと思う。主な企画は逃さず見るようにしてきたし、私が和光大学に来て以降、NYK、Station、Temporary、KAIKOとずっと毎年の卒展でお世話になってきた。NYKのカフェスペースはサロンのようだが誰でもくつろげる開放的な空間だった。ブックショップの品揃えも今流行の独立系書店のようでいつまでもいられる。スタッフの皆さんは、ただのスペース利用者として接するのではなく、学生たちを丁寧に、時には厳しく指導してくれる。これからも長くお付き合い頂くつもりでいたから、この度の報道には驚いている。

いささか急な退去期限で今はそれどころではないのだろうが、これからは活動のエリアと方法を広げていってくれることだろう。もちろん、そのつもりでいるのだろうが。会場施工から出版、企画、スクール、書店・カフェ運営まで、自前でこんなになんでもできちゃう芸術NPOは珍しい。ノウハウは十分に蓄積されているのだからBankARTの今後の機動力に期待している。あと必要なのは当座の資金とのこと。これまでの活動を知る皆さんからも今後の期待を込めて側面支援して欲しい。

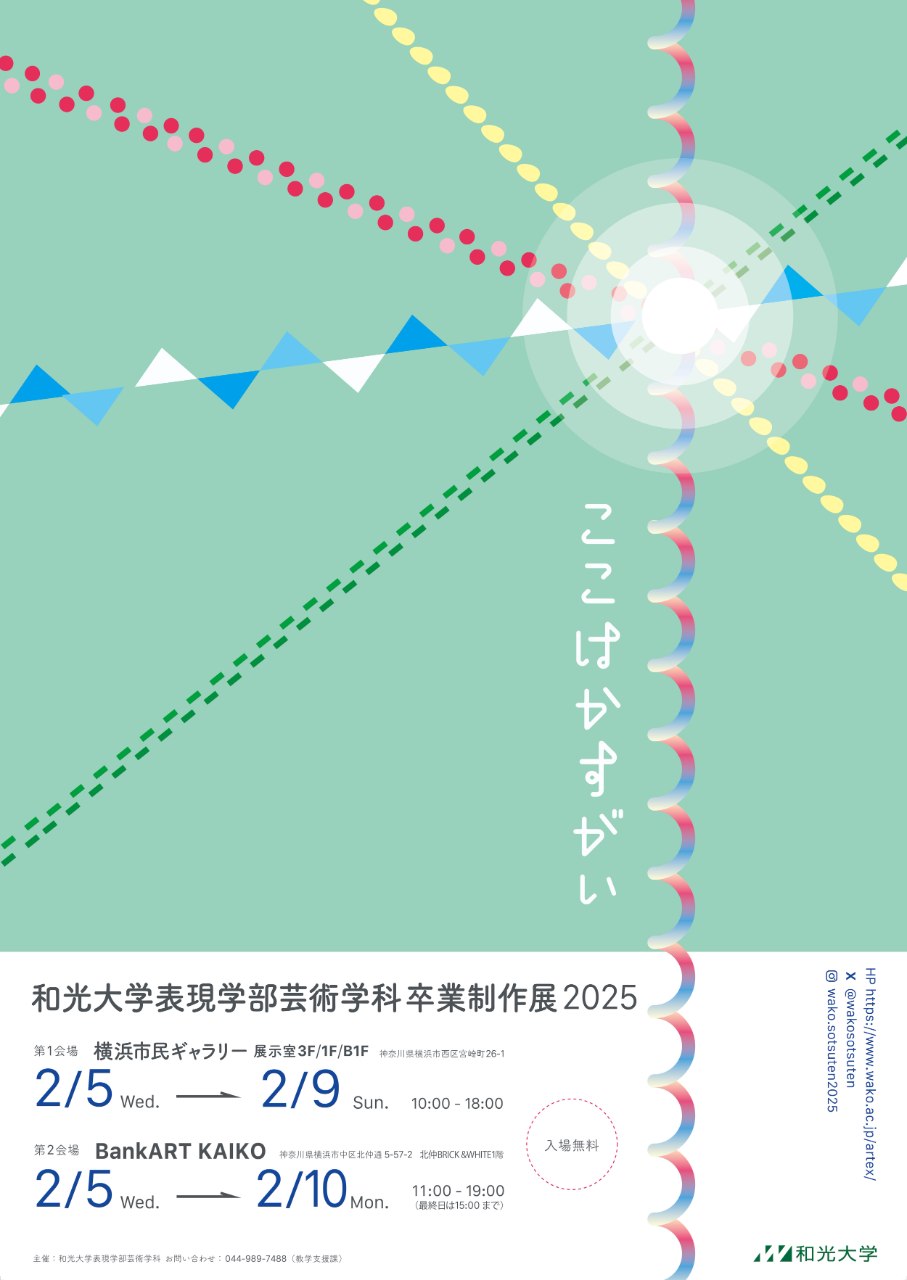

半田滋男(和光大学 表現学部 芸術学科 教授)

和光大学表現学部芸術学科 卒業制作展2025『ここはかすがい』(BankART KAIKO / 2025)