日本語

応援メッセージ

中原浩大さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.60

BankARTがこれまで担ってきたことの大切さや果たしてきた実績の大きさ、他界された池田さんをはじめとする人々がそそいだ情熱、今後も期待されている特異なオルタナティブ・エンジンとしての意義や未来については改めて語る必要もないでしょう。そうしたこと以前の個人的な認識を言えば、展示作業で訪れようが、ニュースレターに目を通すだけの日々だろうが、場所が変わろうが、バンクはそこに「在る」ものだと思ってきました。そして、これからも。

クラウドファンディングによる支援の募集期限まで残り1ヶ月。遅ればせながらここにメッセージを寄せることが、この期を好機に変えパワフルに乗り越えていこうとするBankARTへのささやかな応援となることを願っています。

中原浩大(美術家)

田中信太郎 岡﨑乾二郎 中原浩大 「かたちの発語」 中原浩大作品展示風景

(BankART Studio NYK / 2014)

佐々木龍郎さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.61

昨日、ExPLOTで、シェアスタジオの話=芸術不動産の話をした。

「大きな看板つくって、片っ端から芸術不動産にしたい建物の前に持っていって、写真を撮ればいいんだよ」という池田さんの話を間に受けて笑、巨大な箱看板をつくり、転がしていたのが2007年。それから20年近くが経ち、関内には相当数のアトリエ・スタジオが立地し、まさに創造界隈と呼ぶに相応しい日常が展開している。

そんな話をして、地元に帰って、軽く呑んで、寝落ちして、朝起きたら、目標の1000万円を達成していた!「今夜、最後の一押しをする」と言ってExPLOTを後にしたのに、面目ない。

芸術不動産の傍には、常にBankARTという運動体があった。

その運動体が続くために、資金は少しでも多い方が良い。

皆さん、引き続き応援していきましょう。

佐々木龍郎(佐々木設計事務所)

「芸術不動産」

(BankART 1929 Yokohama / 2007)

津山勇さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.62

2004年、BankART1929のスタートから関わらせて頂き、当初はその手作りでバタバタな現場を目の当たりにし戸惑っていたのが懐かしい。

BankART1929の活動は施設運営という事だと思うが、場所が主役ではなく、そこで何ができるかという挑戦であると思う。運営そのものがアートプロジェクトであり、「BankART1929」という名の作品なんだろうと思う。

2025年、未知のプロジェクトに向かって動き出そうとしている、新作「BankART1929」に会える日を楽しみに待っています。

津山勇(ヤング荘)

ヤング荘 @BankART Pub (BankART1929 馬車道 / 2004)

和井内京子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.63

私の実家は横浜に2つあった。一つは鶴見にあった出窓の洋館付き平屋。一つはBankART Studio NYK。生まれた家と再び歩き始めた場所。途中長く海外生活があったのでこの2つの場は私のライフライン。

そして鶴見の生家は両親が長かった人生を終えて共に終了。

BankART Studio NYKは場所は変われどBankARTとして存在した。

2023年から秋田県美郷町で北のくらし研究所というものを始めている。何を隠そうこの建物を見つけた時にあのStudio NYKになればいいじゃないの?と軽ーく思いついてしまったから。斜に構えてしか話してくれなさそうな池田氏に早速相談しようとしていたその矢先、最悪な知らせが届く。……ちょっと話が違うじゃないの?池田さん。

そして今もBankARTは私のHOMEとして存在している。それは私だけじゃない。関わってきたたくさんの作家、アーティストが心に秘めていることなのだと。

ノマド生活のまま人生を終えるのもありだと思ってたのにカッコいいと思われる不動産を見つけるとワクワクとイメージしてしまう悪い癖がついてしまった。そんなわけで長く住んでいた英国から美郷町に移住してしまった。

そして肝心のHOMEの一大事。マジか。

BankART という形態は〈HOME〉立ち返ることのできる場所として存在していくこと。シェアする仲間が宝でありBankARTの歴史として存在する作家たちの殿堂として。

そしてより良い未来のために力と知恵の輪を繋いでいくことをし続けるためにどこに存在してもいいBankART と共にこれからも生きていこうとしています。

和井内京子(デザイナー)

「INTERVALLO 幕間展」(BankART Studio NYK / 2009)

宮尾弘子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.64

12月の雪の降る日、BankART の皆様が沢山の本を抱え、私達の文化活動拠点である秋田県美郷町「北のくらし研究所」(通称キタクラ)に訪れました。

それらの書籍は BankART Studio NYKのライブラリーに蓄積されていた美術、建築、まちづくり系の貴重な代物。数量はなんと154箱にものぼります。

横浜から秋田県美郷町まで8時間に及ぶ大移動の旅を経て、BankARTの本たちは現在キタクラにて羽を休めています。

その中の一部であるBankART booksを1階アートスペース横にて閲覧が出来るように致しました。これらの本は早速キタクラを訪れた美大の学生たちや、地域の方々の目に触れ、手にとられ新たなコミュニケーションの糸口になっています。

そんなはじまりの動き方もBankARTらしさのように感じる今日この頃です。

クラウドファンディングの第一目標が達成され、次はいよいよ今後の活動準備に入るフェーズ。

BankARTの持ち味であるノマドなスタイルを表現出来る企画として、キタクラをスタート地点とする「旅するBankART library」についても今年の中頃に実装出来るよう会話を始めています。

また、こちらの活動報告にて共有ができると幸いです。

「北のくらし研究所」

秋田県美郷町を拠点とするアートスペース

クリエイターインレジデンス

宮尾弘子(北のくらし研究所 広報)

「北のくらし研究所」秋田県美郷町を拠点とするアートスペースクリエイターインレジデンス(2024-)

北のくらし研究所1階アートスペース横にてBankART 出版の本を閲覧できるようになっています(2025.2-)

丸岡ひろみさんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.65

2011年に横浜に移って14年。TPAM、YPAMはBankARTがあったからこそ継続できたと言っても過言ではありません。特にパンデミックが始まった2020年春は誰もがそうであったように皆途方に暮れていたと思います。我々もそうでした。そんな時に声をかけていただき旧YCC(当時はBankART Temporaryと名付けられていました)、に誘っていただき窮地を救っていただきました。今、新生BankARTがこれをピンチとせずにむしろチャンスとして動いています。そのためには資金も必要でしょう。BankARTの未来を応援することは私たちも含めて自分達自身を応援することだと思います。その応援は具体的にあるべきで、その機会を作ってくれたBankARTに感謝します。

丸岡ひろみ(YPAM – 横浜国際舞台芸術ミーティング ディレクター)

ユニ・ホン・シャープ『ENCORE – violet』

(YPAM2024、BankART KAIKO、撮影:松本和幸 )

オル太『ニッポン・イデオロギー 第2章 Gestellの解放』(YPAM2023、BankART Station、撮影:前澤秀登)

TPAM2018レセプション(BankART Studio NYK 2F、撮影:前澤秀登)

丸山純子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.66

海外の学生上がりで身寄りのない私が、BankART を紹介してもらって以来、北仲Brick and White、食と現代美術、LandMark Project、観光、など様々な展覧会、イベントなどに参加させてもらった。現在も横浜近辺で制作、生活している。

私だけでなく、BankARTはここ20年、多くの人を巻き込み続けてきたことは、よく知られていること。BankARTのメーリングリストは2万件に及ぶと聞いた覚えがある。

昔、落ち込んでいた時、「動くと、運が良くなるよ」とある方が教えてくれた。

BankARTが運動体であることを思い出す。

大きな問題を抱えた今でも、凄まじいスピードで陰日向動き続けているBankARTの姿勢を目の当たりにし、

とてつもなく良い運でBankARTが成り立っている

未来の光景しか目に浮かばない。

これからも、アメーバのように形を変えながらも

運動が続きます様に。

今後の活動を楽しみにしています。

丸山純子(美術家)

《無音花畑》丸山純子「Landmark Project 2」

(BankART Studio NYK / 2007)

丸山純子、淺井裕介、松本秋則「BankART LifeⅡ Open!パブリックスペース」 (横浜市庁舎 / 2008)

関和明さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.67

横浜にはBankARTがある。

YOKOHAMAという都市を説明するとき、このフレーズが必ず出てくる。

北仲WHITEの半地下、BankART Studio NYKのminiや屋上、ハンマーヘッドスタジオ、そしてBankART Stationにおいて、レジデンス、展示、ワークショップを行った。

池田さん、細淵さん、津澤さんをはじめ、多くのスタッフのみなさんには、感謝しかない。

拠点の場所・空間が変化し、移動することは、BankARTの宿命(?)であると同時に、創造力の源泉でもある。

わたし自身、AIRでの活動成果である、北海道に建設した拠点と行き来しながら、新しい活動をスタートした。

20年という時間の蓄積を載せた船が、新しい場所(例えば、横浜市認定歴史的建造物である「旧根岸競馬場一等馬見所」[1929年、J.H.モーガン設計]の活用とか)を探す航海に出港することを祝福し、応援したい。

関和明(建築史家・建築家/関東学院大学名誉教授)

『きたのもりのまなびや』ブックレット表紙(2022)

北海道東川町に建設した「ふみのくら・ひがしかわ:Book Barn Higashikawa」(2024.12竣工)

加藤種男さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.68

市民自治、これが横浜の都市創造において最重要の柱だった。

2002年秋に、当時横浜市参与でもあった北沢猛さんから、歴史的建造物の活用方法を提案せよという依頼を受けたのが、横浜に関わるきっかけだった。北沢さんとは、東京駅が今のように改修される前のステーションホテルのバーで初めて会った。

北沢さんはぼくを説得するのに、地元横浜には創造性ある市民が多数いる。そうした人々と共に都市デザインをさらに豊かなものにしたい。自分は都市デザインというソフト重視の観点から都市のハード設計を担当してきた。君は各地のアートプロジェクトの、特にその拠点づくりを応援しているというではないか。そのノウハウを横浜にも提供してほしい。だから協力してはどうかというのである。

旧第一銀行を活用するにあたって、市民自治を推進するため、「創造と市民」を柱として、市の直営でもなく、外郭団体による運営でもなく、市民の力を結集できる方法として、文化創造を担うNPOによる運営を提案した。

しかし、NPOが運営すれば市民自治がただちに実現するわけでもない。地元の方々と共に、吉本光宏氏や熊倉純子氏などが委員として加わって、自治の推進を図る応援をしていただいた。行政側も川口本部長と仲原課長などを中心に理想的なスタッフで取り組んでいただいた。こうしてBankARTが誕生し、これを中心に、創造都市は、20を超える拠点開発、関内関外の「創造カイワイ」の展開と黄金町の創造的展開、さらには各区すべてでアートプロジェクト展開を目指す目標に向かって、多様な展開を開始した。これが、2002年から2010年頃の展開だった。

BankARTの働きもあって、創造都市は相当のレベルで実現した。しかし、市民自治の方はどうか。実現した部分もあるが、課題も残した。それは、BankART自体の運営手法にもよるところもあった。市民の意見を幅広く聞き、連携も図ったが、一方で、池田修さんの辣腕によって可能になった面が少なくない。

池田修さんはなくなり、今また場所も移転せざるを得ないという。新たな展開では、ぜひ市民自治の実現に取り組まれることを期待して、応援メッセージとしたい。

加藤種男(Active Archipelago 共同代表)

BankART school 加藤種男「創造列島 Creative Archipelago」(2015)

恵良隆二さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.69

1987年に始まる故北沢猛さんとの交流の先に創造都市横浜と池田さん&BanKARTとの出会いがありました。最初の出会いから20年余、BanKARTは新たな旅立ちです。常に「今」は積重ね続けられるもの。そこに命の継続と未知との出会いがあり、アートが生まれるのでしょう。大きな時代の変革期にある現在、BanKARTのこれからに期待を持って応援したいと思います。自然への圧力と生命圏の縮減、人新世が引き起こす人間圏の拡大、惑星限界と地球圏のポテンシャル低下。3つの不可分の圏域と直面している我々には、グローバル資本主義の非人間性も加わって人生の条件を保つうえでは好奇心旺盛な精神は力となるでしょう。きっとアートは大きな力となります。BanKARTのこれからの活動が、横浜から日本、そして地球のどこかとつながって人間が場所・地域の意味を再発見する道を拓くのかもしれません。

「船、山にのぼる」、再び、新たな風景を。

これからのBanKARTを応援しましょう。

恵良隆二(公益財団法人横浜市芸術文化振興財団勤務)

BankART school 「ヨコハマみなとみらい物語」最終回ゲスト恵良隆二(2019.12.24🎄)

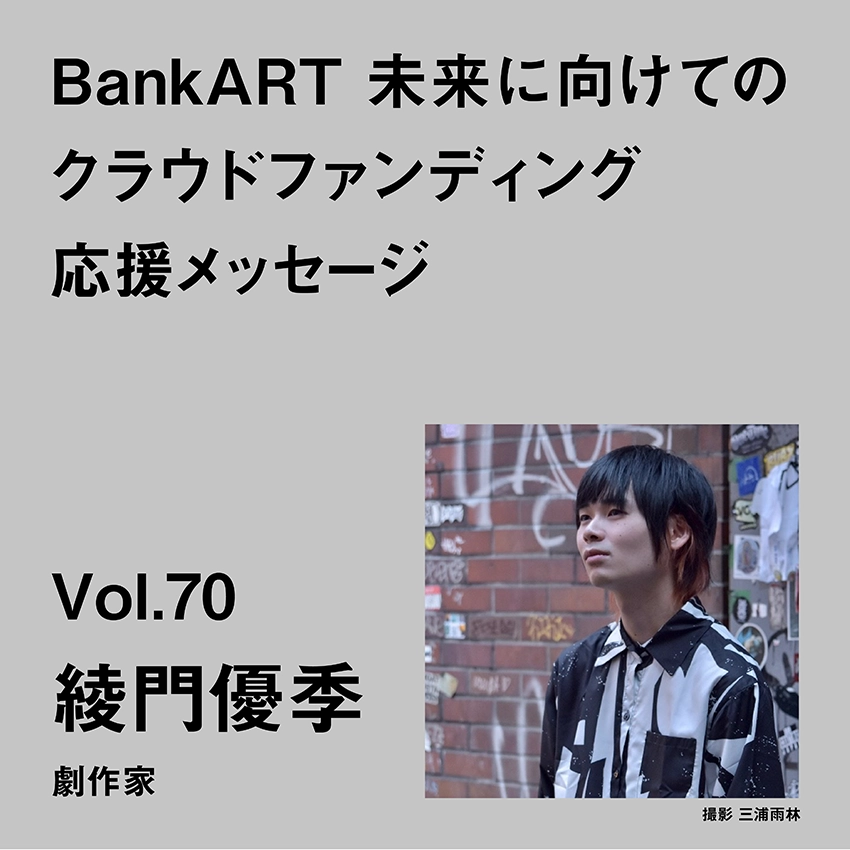

綾門優季さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.70

BankART Stationで過ごしたアーティストインレジデンスの期間は、いままで過ごしたどの時とも異なる、かけがえのないものでした。同じ空間で、いっしょに作品を創り続けているアーティストが、常に目の前にいること。どれほどの心の助けとなったでしょうか。偶発的な交流の場がひらかれること。作品が息をし始める過程で、想像以上にポジティブな影響を与える場であり続けたように思います。

2024年度は特に、お世話になった様々な劇場の閉館を見届けました。歴史が終わることによる、耐え難いダメージを、噛み締める日々です。BankARTに、未来があり続けますように。そこに暖かい息が吹き込まれますように。集えますように。

綾門優季(劇作家)

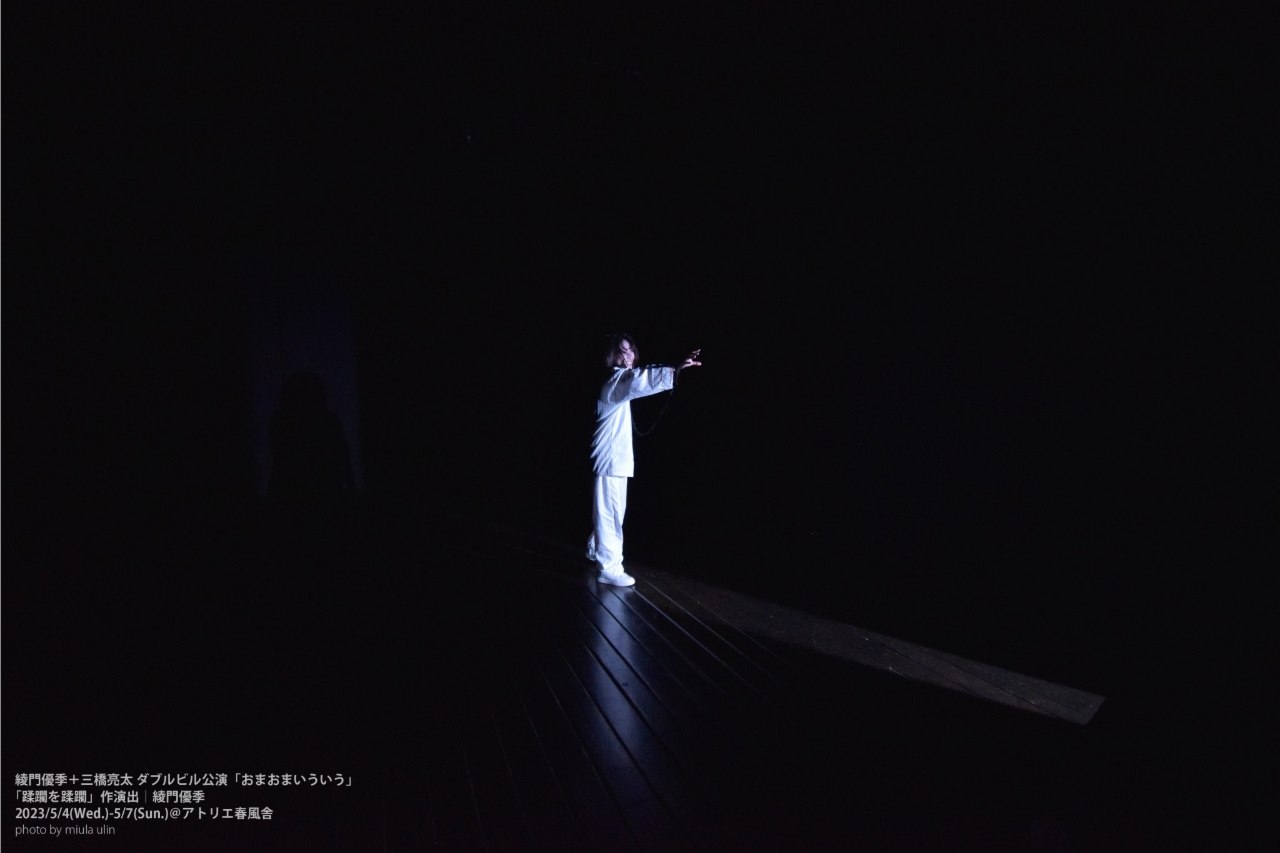

キュイ『蹂躙を蹂躙』(アトリエ春風舎 / 2023)撮影 三浦雨林

葉栗翠さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.71

私とBankARTの最初の出会いがいつだったのか、正直なところよく覚えていない。

美術に興味を持ち始めた頃、横浜周辺で面白そうな美術の活動を探していた私が、知らず知らずのうちにBankARTと関わっていたことに気づいたのは、ずっと後のこと。それも、実際にBankARTで働くようになってからでした。

私にとってBankARTは、美術を愛する根っこを育ててくれた大切な場所。美術って、こんなにも楽しくて、ずっと続いてほしいものなんだと実感できたのは、間違いなく彼らの存在があったからこそだと思います。

私は2019年からBankARTで断続的ながら働いています。働きながら展覧会に誘ってもらったり、いろんな形でサポートしてもらいました。今、彼らの大きな転換点に、内部の人間として立ち会っていることは、私の美術家としての人生にとっても、意味があると感じています。

今回のBankARTと横浜市との決別は、確かに大きな出来事です。でも、見方を変えれば、これまでの行政の枠組みから解放され、新たな未来への一歩を踏み出すタイミングでもあるのかもしれません。

「これからも頑張ってほしい」と簡単に言うことはできません。

でも、この難しい状況も、BankARTらしくてなんだか面白い。彼らも新しい道を模索し、私もまた新たな道を模索します。応援してるよ!応援してね!なんだかんだ、やっぱり大好きだよ!

葉栗翠(美術家)

BankART AIR 2021 SPRING オープンスタジオ(BankART Station / 2021)

BankART Artist in Residence OPEN STUDIO 2013「佐藤未来+葉栗翠」(BankART Studio NYK / 2013)

多田昌悟さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.72

私がBankARTを訪れるようになり10年程経ちます。クリーニング業者として展覧会の準備中に訪問する事も多くありました。展示に向けて取り組むアーティストの方々と、アートが創られて行く風景が印象に残っています。

私自身は芸術とは縁遠い者ですが、当店で長年に渡り洗濯させてもらったBankART Pubのシャツとエプロンがアートになって展示された時、使い古された制服が芸術に昇華される一助になれたのではと思いました。

これからも表現を創造するBankARTが続いて行く事を願っています。

多田昌悟(多田クリーニング商会)

矢内原充志《パブの時間は水へ帰る》「食と現代美術 Part9」(BankART Station / 2023)2006年矢内原さんにパブの制服デザインを依頼し、17年間クリーニングを重ね、着用し続けたダメージを作品として展示

村田達彦さん弘子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.73

2022年「池田修の夢十夜」の後、Bank ART Stationに伺った折には、細淵太麻紀さんとスタッフの皆さんが、頑張って活動を継続されておられ安心いたしましたが、昨年暮の「Bank ART is Movement!」のその知らせには、たいへん驚かされました。

世界に開かれた港町・横浜、創造都市で、これまで培われてきた個性的で豊かな活動の発信元、BankARTのベースがどうなるかと……。

しかし、1929、NYK、北仲、そして新・横浜ハンマーヘッド・スタジオなど、多くのスペースを力強く運営されてきた実績があり、この先も港町・横浜をベースに、創造界隈プロジェクトのパイオニア的な存在として、この地に必須のBankART活動の継続と発展をお祈りしています。

遊工房は、BankART1929 での「アートイニシアティブ・リレーする構造」への参加をはじめとして、2006年頃からイベントやトークなどに幾度かお招き頂きました。アーティスト主導の私設アーティスト・イン・レジデンスに、ご興味を示して頂き光栄な事です。2011年のヨコトリにつづき、2012年からは、ハンマーヘッドスタジオ(新・港区)で、アーティスト仲間と共に、2年間のスタジオ活動もさせて頂きました。2010年の「続・朝鮮通信使」の船旅には(部分的ではありましたが)お誘いいただき参加させて頂きました。池田さんと細淵さん他、大勢の皆さんと瀬戸内海を巡ることができたことは、楽しい想い出です。

村田達彦・弘子(遊工房アートスペース・東京)

「Border Curtain -38curtain no.2」by Sumi Kanazawa 「BankART LifeⅢ 新港村」(新港ピア / 2011) ©金沢寿美

遊工房アートスペース&アーティストグループ・Studio Jeanと共同入居 「ハンマーヘッドカレッジ」、ワークショックなど活動 (ハンマーヘッドスタジオ「新・港区」/ 2012-3)

渡邊映理子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.74

想いは いくどとなく 重なって

”おお えり。横浜に良いところがあるんだよ。目の前にな、川が流れていて

赤レンガ倉庫の近くなんだ。

そこ、Bゼミの池田君がやってるんだけど、

そこの喫茶店のグリーンカレー!これがうまいんだよ。

近くにあるお店に作ってもらってるらしんだけど、なかなかなんだ!

あとは、つまみがあってな、皿にパテがのってるんだ。

それとコーヒーでもう最高よ!

今度連れてくよ”

何度も同じ話を父に聞かされていた。

今はなき、BankART Studio NYK

初めて父に連れられ、足を踏み入れた。

そこはまさに好み極まりない場所だった。

なんとなく、ちょっと緊張する美術館のチケットブースが正面に。

左右に分かれた館内。

ここは? 海外を思わせるような足元から天井にまで広がる

美しい窓から、柔らかな光がそこここを照らし

心が躍ってしまうように、無造作に置かれている美術本の数々。

そしてその奥には、気取りのないカフェが。

あの日、父と食べた、グリーンカレーやパテと、並んでいる本の記憶が

今も鮮明に残っている。

BankARTは、BankART schoolに通う父の姿と、

ちょっと怖いなぁと(今は、違いますよ!)思いながら、お会いしていた池田さん、

あの展覧会の時のマリアの部屋.....

一つの幕を閉じ、BankART Stationが。

そしてその先へ! 新たな旅立ち!

想いが重なり合うように BankARTヒストリーは、積み重なっていくのです。

この先も、その先も・・・・

物語の仲間入りをしませんか!

渡邊映理子(田中信太郎アトリエ)

《マリアの部屋》田中信太郎ー田中信太郎 岡崎乾二郎 中原浩大「かたちの発語」(BankART Studio NYK / 2014)

阿部静さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.75

BankARTと出逢ったのは美大を卒業してすぐのこと。作家活動していくことを決意したものの、食いぶちがないと生きていけないので2008年のBankART LifeⅡでのアルバイトをきっかけに、20代にかけて、どっぷりとお世話になった。

あるときは受付スタッフとして、またあるときはBankARTパブのスタッフとして。展覧会ごとにドロドロに疲れ果てながら施工作業もしたし、BankARTスクールでは田中信太郎さんや原口典之さん、牛島達治さん、飯沢耕太郎さんなど、あらゆる人から学ばせてもらい、あらゆることを培った。アーティストインレジデンスやハンマーヘッドスタジオでは制作活動の拠点にさせてもらい、発表もさせてもらった。

さまざまな立場で関わりながらBankARTのあらゆる面を見てきた。思うことはBankARTというチームは池田さんを筆頭につねにパワフルで挑戦的。外的要因で幾度となく拠点を移してきたけれど、それを困難と思わずに新たな発想や思考へと転換して突き進む。横浜界隈はもちろん、BankART妻有や朝鮮通信使など、地域を問わずひとつの場所に留まらず、多方面へと展開するパワーこそBankARTらしさだろう。

今回は公募から落選し、横浜の活動拠点と助成金を失うということだが、きっと池田さんなら、それもものともせず、ピンチをチャンスと捉えて次に向かって動きだすんじゃなかろうか。

池田さん亡きいまも、そのパッションはBankART自体に生き続けていると感じるし、今回もまた、その動きがだんだんと垣間見えてきた。もはや次の活動にさえ期待してしまう。

まずはクラウドファンディング1000万円到達おめでとうございます。

これからもBankARTらしい活動に期待しながらも、いちファンとして陰ながら応援しています。

阿部静(編集者・ライター)

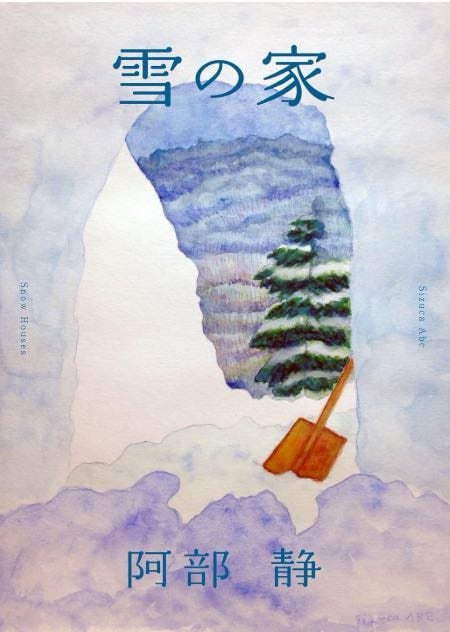

『雪の家』阿部静(クリーク・アンド・リバー社/ 2017)

B25スタジオ 阿部静+岩永かおる(ハンマーヘッドスタジオ「新・港区」/2012-3)

Hammer-Head Kitchen(ハンマーヘッドスタジオ「新・港区」/ 2012-3)

竹見正一さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.76

一個人として、是が非でもBankARTの灯を絶やすまいと想う日々。または企業人として、BankARTの意義を考える日々。

私は横浜のアート界隈にご縁をいただいてすでに20年、しつらえ担当として、いろいろな仕事を重ねてきました。その道程にはいつもBankARTのセンセーショナルな試みがありました。私みたいな凡人でも、アートや学会に少なからず触れることができるのだと知り、緩んだ脳が再生していく気持ちになったことを昨日のことのように思い出します。そして今、サステナブルな要求が深まる中で、企業にとって最も重要なのは社会課題への取り組みです。

企業がBankARTを支援することは、文化支援という枠などはとうに超えて、ブランド価値の向上、地域経済の活性化、持続可能な都市づくり、イノベーションの促進、ステークホルダーとの関係強化といった多くのメリットをもたらします。 アートとビジネスが共存することで、横浜の文化的資産を守りながらも企業の社会的責任と成長戦略を同時に実現できるのです。

さあ、応援しましょう!

竹見正一(株式会社ココラボ)

石内都[大型写真プリントパネル貼り作業]「BankART Life7」(2024)

ウー・チェンイー[横浜シンフォステージのグランモールデッキガラス部分への三層プリント作品設置]「BankART Life7」(2024)

ナカバヤシアリサさんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.77

BankARTとの出会いは、レジデンスに参加し、発表の場をいただいたことが始まりでした。

周囲の作家と交流する中で、この場がどれほど多くの作家に愛され、大切にされているかを実感しました。

その後、「池田さんをギャフンと言わせたい」との想いからUnder35に応募。キャリアも経験も浅い私の作品を真剣に見ていただき、採択されたことは大きな励みとなりました。

関わる中で感じたのは、作家の「やりたいこと」や「良い作品」のために、BankARTは必ず最善を尽くし、実行してくれるということ。

その実行力と技術に何度も助けられ、作家として大きく成長させてもらいました。

当初は周辺作家に愛される場だと思っていましたが、今では国内外から注目され、日本の芸術の発展に不可欠な存在となっていることを強く感じます。

キャリアに関係なく作品について考え、挑戦する機会を与えてくれる場所。その存在は、作家にとって大きな勇気となります。

いつも支えてもらってばかりの私に、何かできることはないかと考えながらこの文章を書きました。

どのような形になっても、BankARTの活動が続いていくことを心から願っています。

ナカバヤシアリサ(ペインター)

ナカバヤシアリサ個展「BankART Under 35 / 2022」 (BankART KAIKO / 2022)

ナカバヤシアリサ「Days to come」(Start Gallery 2+4 / 2024)

伊藤康⽂さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.78

BankARTと私達、泰有社が出会ったのは2012年の事

当時、僕等はその存在を知らず池⽥さん、細淵さんを紹介してもらったことを覚えています。

その後、BankARTのレジデンス兼、事務所機能として泰⽣ビルの1部屋を賃貸してもらい更に、同ビル1F の元洋⾷屋だった店舗をBankART HOME として、カフェや書籍をはじめ街の中でアートの基軸が感じられる場所としてオープンしていきました。

僕たちは横浜で3回の不動産売買で物件取得を⾏い、⺠間企業として築古物件を延べ100 団体以上のアーティスト、クリエイターに物件を提供し、14 年程、経過し今⽇に⾄っていますが、このような取り組みは、BankART という実践的な先駆者がいたことにより、それを、準えることで現在の継続が可能となっています。

今までは僕等が応援してもらってきたと思っています。

時代のスピード感や変化に驚くことが多々ありますが、おそらくBankARTはその時代時代を咀嚼しながら⾒極め継続されていく事だと思っています、また期待をさせてください。

伊藤康⽂(泰有社)

BankART Home (2018.5〜2020.11)

泰生ビル+泰生ポーチ+トキワビル/シンコービル入居者の集合写真(泰生ビル屋上 / 2018)

大越晴子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.79

わたしがBankARTを知ったのは大学生の頃です。大学の特別授業で池田さんがいらっしゃり、BankART構想のお話を伺い、その後、整備したばかりのBankART Studio NYKの空間を案内してくださったことが最初でした。同時期に開催された旧第一銀行での創造都市のトークイベントも聞きに行き、アートと都市の掛け合わせへの興味がわたしの中で膨らんでいきました。その後もBankARTの活動に注目し、展示やイベントがあるたびに通いました。機会があって、創造都市の活動に携わる現職場で働くようになり、最近ではBankARTの皆さんとも目線を合わせ、20周年を迎えた先これからの創造都市について話し合う場に参加できたことは財産です。

都市とは、人々の営みが集積し、それが表象的に滲み出てきた姿だと考えています。BankARTさんは、その営みをアートとして表現し、街をアグレッシブに、小さな空間までも読み解いて使い倒し、横浜の都市の寛容さを開拓してこられたなと、感じます。そんな姿は学ぶことが大きく、いつもわくわくさせられていました。

わたしにとってBankARTは、魅力的な都市をつくる希望の存在、です。いま逆境にありながらいろんな取り組みや挑戦をし続ける様子に、このチームならまた何か新しい展開を生み出すのでは!と確信します。

これからの活躍を応援し続けます。

大越晴子(象の鼻テラス 施設長)

創造都市横浜20周年記念<よこはまミーティングドーム 2004-2024> 磯崎道佳(横浜市役所 アトリウム/2024)BankART1929+黄金町エリアマネジメントセンター+象の鼻テラス若手スタッフによる共同企画

創造都市20周年記念「横浜クリエイターズ・ナイト」(BankART KAIKO / 2024) BankART1929+黄金町エリアマネジメントセンター+象の鼻テラス若手スタッフによる共同企画