日本語

応援メッセージ

磯崎道佳さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.40

今回のBankARTの横浜市による2025年度以降の活動不採用から撤去・移転は、新しい展望を見せる絶好の機会だと今は思っています。

元々PHスタジオの時から困難なプロジェクトでも前向きに進めるアーティストの姿を見せてもらっていました。彼らが母体となりBankARTを始めると聞いた時もその経験値から「絶対うまくいく」と確信していました。立ち上げの展覧会、その後の展示やプロジェクトを一緒に作り、日本でのアートセンターのスタンダードになる活動を一緒に体験させてもらいました。そこから感じたのは、BankARTほど行政と協働していたチームを知りません。拠点を失ったり幾つかの困難をむかえても逆にそれを大きな推進力に変えていく。その姿は生々しく生命力の塊のようでした。これほどキャラクターを強く感じられたアートセンターを知りません。常に実力のあるアーティストの展覧会を企画し、若いアーティストにも機会を作ることを忘れず、現在は若手スタッフも育っています。

まずは、培った経験とノウハウで移動しながら拠点を探しても良いでしょうし、ディレクターとしてプロジェクトを作っても刺激的です。可能性はいくらでもあります。

この新しい挑戦を絶やさないために、まずは皆様に撤去・移転費用確保のクラウドファンディングを行なっています。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

ご協力を是非よろしくお願いします。

磯崎道佳(アーティスト)

【アーカイブ動画公開!】

創造都市横浜20周年記念「磯崎道佳「よこはまミーティングドーム2004-2024」

https://youtu.be/d-TEQOizXzI

日時:2024/5/25(土)10:30-19:00

会場:横浜市庁舎1階 アトリウム

参加作家:磯崎道佳

ゲストアーティスト:キム・ガウン、村田峰紀

記録映像 吉本直紀(スタジオ0033)

このイベントは、創造都市横浜20周年を記念して、横浜市の創造界隈拠点「BankART1929」、「黄金町エリアマネジメントセンター」、「象の鼻テラス」が行うイベントです。

※第8回 横浜トリエンナーレ アートもりもり!企画

岡部友彦さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.41

同じ2004年から横浜で取組を始めた存在であり、我々の取組を応援して協力してくれた存在であり、横浜にアーティストだけでなく様々なクリエイティブ人材を集めてくれた存在であり、郊外へと創造都市を展開していく上で、横浜都心でクリエイティブな人材を集積できる唯一の存在であると思っています。

1番大変な時期かと思いますが、新たなスタイルが生み出されることを信じて、陰ながら応援しております。

岡部友彦(コトラボ合同会社 代表)

《KOTOBUKI : YOKOHAMA HOSTEL VILLAGE》

「BankART Life」(BankART Studio NYK / 2005)

吉田聡子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.42

BankARTは新米担当者の私にとっては、事業というより学校みたいなものだった。BankART schoolの講座企画を担当させてもらったということだけではない。現代アートは難解だ、だからファンが増えないし稼げないという外野からの絶え間ない声に対し、池田さんは、時に創造都市は何かを解きほぐし、時に現代アートそのものの力で世間をあっと言わせ、ファン獲得のための地道な活動にも余念がなかった。そんな池田さんを見ていると、様々な「無理難題」にも何とか行政としての落としどころをみつけようと、自然とチームで夜遅くまで奮闘する毎日だった。

横浜で大きく育った創造都市のこれから、そしてBankARTの門出が明るいものとなるよう、心からエールを送りたい。

吉田聡子(横浜市職員)

BankART school「創造都市横浜のこれまでとこれから Part2」 (BankART Studio NYK / 2013)

ハンマーヘッドスタジオ新・港区オープニングイベント(ハンマーヘッドスタジオ新・港区 / 2012)

小林晴夫さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.43

BankARTは、その場所から都市に開き、さまざまなジャンルの表現の中にも、それを受け取る方法にも備わっている、網羅的で俯瞰的な思考力を底力に、まるで元々あったインフラのように振舞って、この街に根を張ってきました。

それは時々のアーキテクチュラルな工夫がそうさせたのかもしれませんが、本当に多くの人たちが自然と集まってきてはすれ違い、また時に交錯し、雑多なソサエティーと独創的な企てが生まれた拠点でもありました。

そうして現実の街を遊んで街を生きる。都市と芸術にとっての夢のような関係を実践してきたBankARTですが、同時に、時々の政治に翻弄されながら幾度となく引越しを繰り返してきた20年でもありました。

それでも同じ街で20年も活動をしてくると、若かった人たちも老朽化して、色々綻びも生じてきて、大きな変わり目が訪れたということなのでしょうか? とうとう要になる財源と拠点を失ってしまいました。

これまでにBankARTが築いてきたものは途方もないことだったはずですが、それも水の泡となるのかと、おそろしくなります。ひとりひとりの個人が、それぞれの文化を持ち寄って集まったところに都市が生まれるのだとしたら、BankARTを捨ててしまう都市ってなんなのでしょうか?

いっそ、都市の都市たる大事なところ(?)だけを積みこんで、横浜から出港してしまったらどうだろう?

現在BankARTは、20年かけて溜まった諸々のものをとりあえず移動すべく、引っ越しのための準備をしているそうです。この引越しはとても意味があって大事な引越しです。でもお金が足りません。みなさん応援をお願いします。

私も微力ながらこれからのBankARTを応援します。

小林晴夫(アーティスト・blanClassディレクター)

blanClass+神村恵「身ひとつで生きる」 [神村 恵:裏と表を合わせてみる #1]「BankART Life7」(みなとみらい21エリア / 2024)

森田彩子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.44

横浜の中心部、日本大通りでアートスペースを運営していると、はまっこと思われることが多い私ですが、この地とのご縁は「たまたま」が連結的に繋がり合っただけで、取り立ててこのコミュニティーに愛着はありません。

ただ一つ、このロケーションに感謝したいのは、20年あまり、常にバンカートさんがご近所であったこと。次から次へと国際的に評価される展覧会を作り上げ、美術の最先端を走り続けながらも、バンカートは地域に目を向けることを忘れていませんでした。

バンカートパブの使う食材は近所の商店から仕入れ、大晦日には誰でも参加できるイベントを企画し、こういう地道な地元とのコミットメントで、着実にこの地にサードプレイスを築き上げてきました。この場に関わった人は、少なからず現代美術のオーディエンスとなり横浜のアートフィールドを広げることになったと、私もこの渦に巻き込まれた一人として実感しています。

これからは活動の場を、横浜以外にも広げられるということ。おそらくその地でもコミュニティーから取り残された私のような人を汲み上げつつ、また新たな新規参入者を集め面白い企画を連発すると思うと、目が離せません。今後の流動的な活動を、横浜の地より応援しています。

森田彩子(GALERIE PARIS)

川俣正「Plan and Drawings for the Expand BankART」(GALERIE PARIS / 2012)

安部治子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.45

初めて飛び込んだ美術の世界が、BankARTでした。

アルバイトとして入ったのは2009年、空いた期間はあれど、かれこれ16年です。

当時21歳の私の仕事経験は飲食業のみで、美術と縁もゆかりもありませんでしたし、美術への興味と気持ちはあれど、知識も周りほどありませんでした。

けれど、そんな私をどんな形であれ、受け入れてくれた間口の広いBankARTは貴重な場所だと思っています。もちろん、志していた作家活動のきっかけをもらえ、生き方もかわりました。

BankARTは展示だけではなく、多種多様な人が集り、アーティストが行き交い、働き方と向き合え、学べる。そんな沢山の要素が詰まった素敵で面白い場です。

今後も色々な人の好奇心や、意欲、挑戦に影響のある活動が続いて欲しいです!

安部治子(BankARTアルバイト)

BankART AIR OPEN STUDIO2016 アーカイブ作品発表:キャバ嬢を介入させたパフォーマンス作品 「彼方を立てれば此方が立たず」-えいかの制作- (BankART Studio NYK / 2016)

熊倉純子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.46

BankARTが横浜での長い歴史に幕を降ろすことになってしまったことは大変残念ですが、新たな船出に、せめてもの思いを込めて精一杯の応援をしたいと思います。

思えばはや20年になるのでしょうか。BankARTは横浜市の創造都市政策の眼玉としてスタートしました。当時、私は市の委員会のメンバーで、現在のBankARTチームの選考にも携わらせていただきましたが、東京から有力なチームを誘致するにあたって地元横浜の中から反発が起こらないかという懸念がありました。現在の「世界に開かれた横浜」というイメージからは信じられないかもしれませんが、当時はそうした閉鎖的な雰囲気も色濃くあったのです。

BankARTは見事にそうした危惧を払拭して、新たな文化発信拠点として世界からも称賛され、横浜が気鋭の現代文化がさまざまに開花する都市へと変貌を遂げる大きな牽引力となってくれました。しっかりと横浜に根を下ろし培ってきた企画運営の財産は今後もなくなりません。ぜひ、新天地をめざして船をこぎ続ける彼らに、みなさんも応援をお願いいたします。

熊倉純子(東京藝術大学教授)

「集まれ!アートイニシアティブ」(BankART Studio NYK / 2008)

大野高輝さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.47

BankARTには、ベテラン作家から若手作家まで分け隔てなく開かれたチャンスがあり、私もその機会に恵まれた一人です。このチャンスがキャリア形成に関わるのか、新たな学びを得るためのものなのか、人とのつながりを育むためのものなのかは、人によって異なるでしょう。ただひとつ確実に言えるのは、BankARTには常にそのいずれにも応えられる対応力があり、多くの人に影響を与えてきたということです。

私は普段、友人たちと一緒に「Project Space hazi」というプライベートな文化センターを運営しながら、愛知を拠点にアートの裏方の仕事をしています。そんな私が初めてBankARTに関わったのは2023年の「Under 35」にて。宇留野圭のマネージャーとして参加しました。私はこの開かれたチャンスの中で、大きな学びの機会を得ました。

関東圏での初めての仕事、今まで出会うことのなかった同世代、この取り組みの中で、多くの人と共に時間を過ごし、新しい価値や情報を交換し合えたことは、私にはとても幸運なことでした。

一方で、こうした文化活動を支える仕組みを、私たちは100年続けることができるのか、ということを最近の自分のテーマにしています。

終わらないアートセンターについて。こうした文化を育むための「場」が、断続的に生まれては消えていく状況が、全国的に見受けられます。

このままでは退屈だ。アートを取り巻く私たちと政治の関係は常に変化していて、もう00年代のような文化政策ではないらしい。そもそもモノごとの移り変わりは常なので、これは仕方ないことなのでしょうか。

文化の場は生まれては消えていく。それが日本の文化のあり方なのかもしれません。

しかし、それを「仕方のないこと」として受け入れるには、あまりにも多くのものを失ってきた気がします。それは単なる場所の消失ではなく、そこで生まれていた実験的な試みや、コミュニティが育んできた関係性そのものです。しかし、その価値が正しく評価されることは少なく、多くの場合、静かに幕を閉じていきます。

そんなことを考えながら、haziに戻ります。

終わらないアートセンターは誰かがつくるものではなく、私たち自身が支え続けるものなのではないでしょうか。

BankARTをはじめ、これまでの多くのアートセンターで積み重ねられてきた知見を受け取った一人として、haziの仲間と共有しながら活かしていきたいと思います。

大野高輝(Project Space hazi ディレクター)

「BankART Under 35 / 2023」作家:宇留野 圭、マネージャー:大野高輝(BankART Station / 2023)

同上トークイベント

滝沢達史さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.48

美大を卒業した後に困りはて、BankARTのstudioに場所を得ました。

横浜ではその昔、申請さえすれば鳩が駆除できたという歴史を知り、山下公園で鳩を捕まえて「丁寧に飼う」という展示をしました。

すると、動物愛護団体に訴えるという方が現れたので、迷惑がかかるのも悪いと思い、池田さんに相談したところ「君は表現者として、戦うべきだ」と言っていただきました。

展示を続行すると次には警察が来たので、「法はね、無理なんだよなあ」と池田さんは笑って、「全部撮影してね」とスタッフを用意してくれました。

普通は「けしからん」と怒られるものを、「突き抜けろ」と言われたのがBankARTの体験でした。これからの若い方にも味わってほしいと思います。

滝沢達史(アーティスト)

滝沢達史「絶望の方舟」(BankART Studio NYK / 2006)

滝沢達史「絶望の方舟」パフォーマンス(BankART Studio NYK / 2006)

城戸崎和佐さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.49

2005年の北仲プロジェクトでBankARTと出会って20年。京都芸術大学でも「北仲WHITEにいた」と言うと、アーティストからちょっと信用度が増しました。さまざまなイベントに巻き込んでくれて、アートと横浜を繋いでくれて20年。とうとう昨年は台湾でパブリックアートを作るまでに。BankARTは私の21世紀を変えてくれました。大きなスペースを所有しない、ことがメリットになるような活動をこれからきっと見せてくれると期待して、応援していきたいです。

城戸崎和佐(建築家/城戸崎和佐建築設計事務所)

《テレビコヤ》城戸崎和佐+毛原大樹 BankART LifeⅡ 「rooftop paradise」(BankART Studio NYK / 2008)

台湾新竹市東區關埔國民小學・公共藝術「飄飄」2024年(©️田中央聯合建築師事務所)

伊東純子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.50

今年1月から、BankART1929と株式会社横浜都市みらいが共同運営している、ExPLOT Studioの実証実験事業に入居アーティストの一人として参加しています。元アンパンマンミュージアム、2020年ヨコトリの会場にもなったPLOT48の建物は、外観が船のようで、高い建物が増えどんどん空が狭くなっているみなとみらいの端っこに、夢の名残りのように泊っています。ここをアーティストのシェアスタジオにしようなどという考えは、BankARTならでは。広大ながらんとしたスペースは、スタッフのマジックであっという間に居心地の良い素敵な空間になりました。

これまでもBankARTのあるスペースは、とにかく大きくて広くて、包容力のある印象深い、大好きな場所ばかりでした。アートを体験できるだけでなく、制作の過程を含めアーティストを守ってくれる、アートへの深い愛を感じられる、BankARTという大きな存在がなくなるなんて考えられません。

私は、古い着物をほどいて洋服に仕立て直す「着物服」プロジェクトを続けていますが、それぞれの家庭からいただく古い着物には、家族の歴史と生活の名残も一緒に付いて来たりします。「九十九(つくも)神」というように、モノは100年近くなるともはやモノではなくなるそうです。BankARTの20年という歳月で、アートの愛に触れられた方々が、今こうして協力できる機会につながっている訳で、どんな形であれ、BankARTはきっと存続し続けると信じて、心から応援しています。

この銀行BANKは、お金では買えない、アートの素晴らしさや優しさ、人々の想像力を、何倍にも増やしてくれることと思います。

伊東純子(デザイナー/アーティスト)

ExPLOT Studioでのスタジオの様子(2025)

un:ten「BankART KAIKO Pop-up Store Vol.1」(BankART KAIKO / 2023)

岡⽥勉さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.51

街の豊かさや愛着や誇りを感じる理由にはそれぞれの出⾃や趣味や事情があるものです。私は横浜⽣まれ横浜育ち、環境が劣悪で無駄にも思える勢いで膨張を続けるダメな故郷に育てられてきました。しかし、そんな街だからこそ、いつかこの街に私たちが育んできた現代の⽂化を根付かせられれば多少はマシな街になるんじゃないかなと考えて、現代美術の仕事を続けてきました。

横浜がデザインやクリエイティブを旗印に随分元気に⾒えた時期がありました。そんな時を経て、重厚な旧第⼀銀⾏跡に池⽥さん率いる「BankART1929」が⼊居し活動を始めるというニュースが⽿に⾶び込んできました。東京に出稼ぎに出ていた私は、これは本気なんだな、そろそろ真剣に⾥帰りを考える時かな?と漠然と思ったのを覚えています。縁あって2009年から象の⿐テラスを担うこととなり、BankART1929 とは創造都市の推進、という⼤きな使命の元、創造界隈拠点の仲間として並⾛してきました。多様な⽂化の薫る界隈の形成やクリエーターによる⽣態系の形成など⼀定量の成果は挙げられたと考えています。

現在の課題は、こうした経験を経て得られたノウハウを資産に変えて次世代に受け渡すことだと考えています。故に、膨⼤な活動を⾏なってきたBankART1929 の知⾒は横浜の未来を豊穣なものとする上で必須と考えます。

もう横浜はいいや、という声も聞こえてきますが、そう⾔わずに、これからが⼤切なんだと思います。やりっぱなしはいけません。

これからも⼀緒に頑張っていきましょう。

そして、皆様⽅の応援をどうぞよろしくお願いします。

岡⽥勉(象の⿐テラス アートディレクター)

久保寛子 「ハイヌウェレの彫像」ワークショップ+パブリック・アートテーブル 象の鼻パーク大集合プロジェクト(象の鼻パーク / 2024)

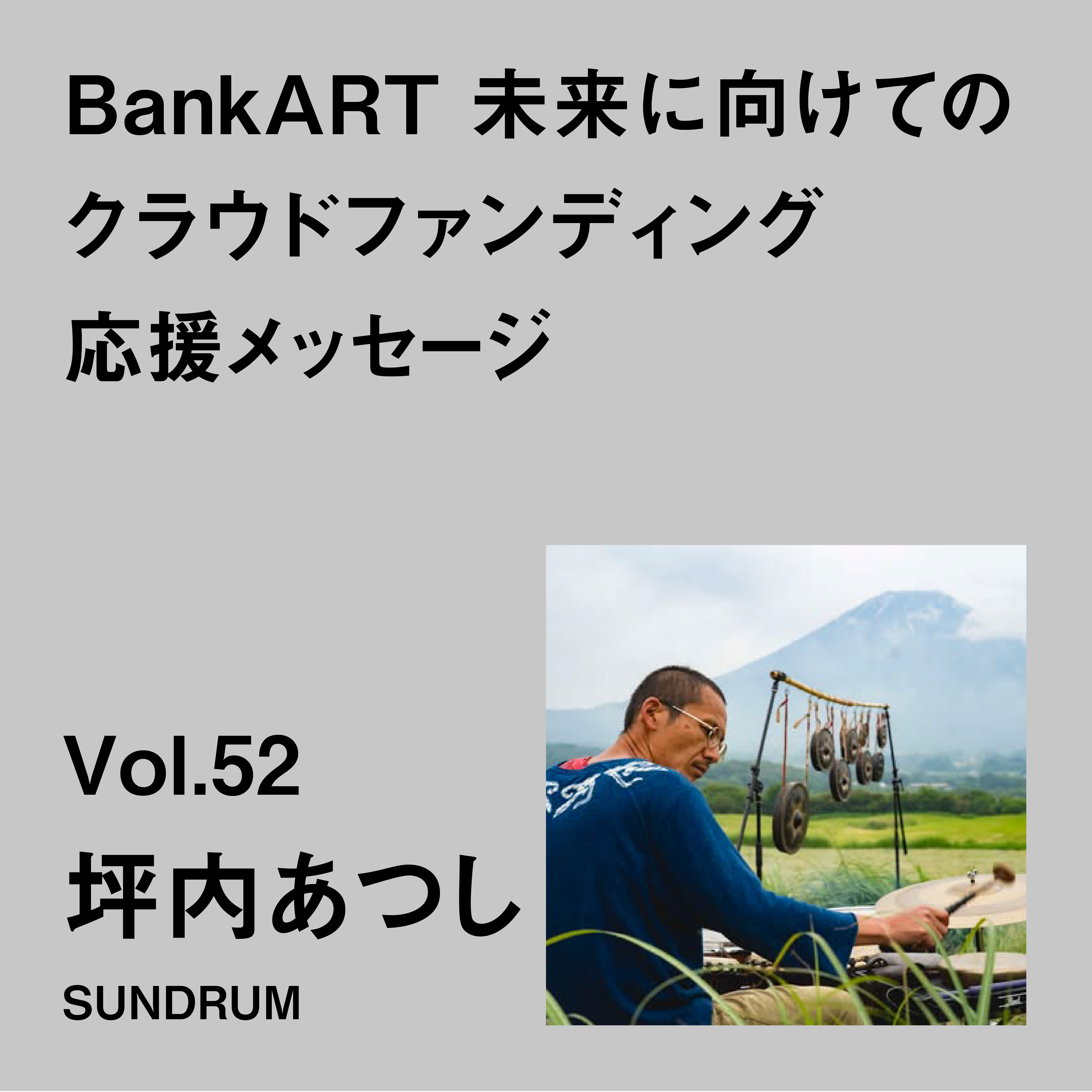

坪内あつしさんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.52

日本のアートシーンを牽引してきた横浜のBankARTを存続させましょう!

20年に渡って横浜市と連携して都市とアートをテーマに様々な偉業を残してきたBankARTが、市からの援助が無くなり、新たな展開を起こす必要に迫られています。

池田修前代表のときにはグループSUNDRUMで横浜滞在制作や台湾への渡航、韓国アーティストとのコラボレーションなど、国内外で数々のプロジェクトを共にしました。現在の場所でも去年秋に4日間のイベントを共催していただき、また続編をやりましょう、と細淵代表とお話したところでした。都市にありながら常識を超えたことでも快く受け入れてくれる、そんなアートと自由を体現している場所は私の知る限り日本にはBankARTしかありません。

創造都市横浜と、そこに集う国際的なアーティストが制作、発表を重ねて高めてきた磁場を、ここで終わらせる訳にはいきません。どういう形になるかわからないけど、例えばこれを機に地方や海外へ活動展開を進めるなど、BankARTはこれからもピンチをチャンスに変えて更に面白い新たな形を作っていくでしょう。しかしそれは皆様の協力があってこそ実現可能という状況です。

まずは現在の場所からの撤収費用のクラウドファンディングです。ご支援をよろしくお願い致します。

坪内あつし(SUNDRUM)

SUNDRUM SUNDREAMING LIFE in BankART「BankART LifeⅣ」(BankART Studio NYK / 2014)

坪内あつし パーカッション6時間即興×4日間『進化』(BankART Station / 2024)

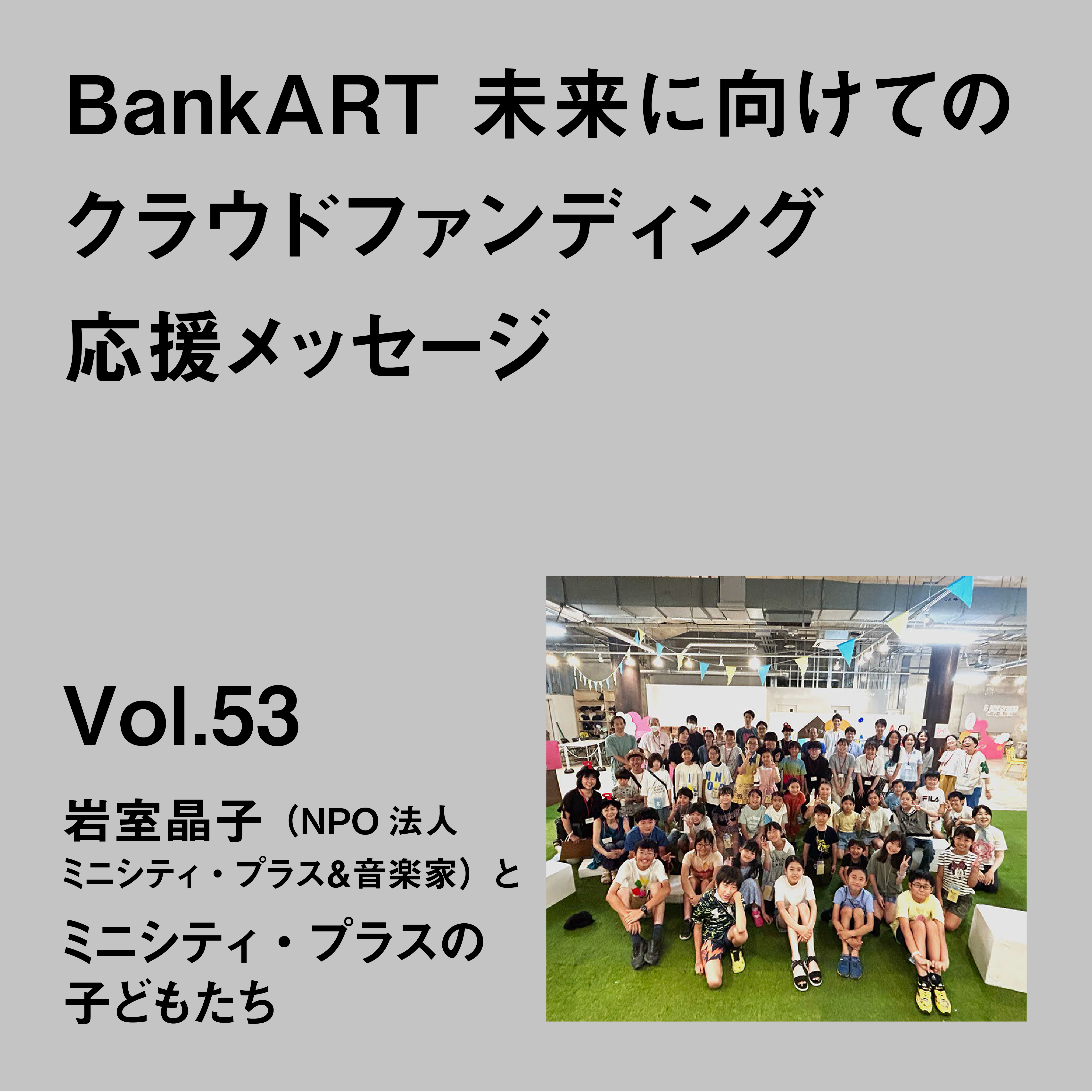

岩室晶子さんとミニシティ・プラスの子どもたちから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.53

日本のアートシーンを牽引してきた横浜のBankARTを存続させましょう!

20年に渡って横浜市と連携して都市とアートをテーマに様々な偉業を残してきたBankARTが、市からの援助が無くなり、新たな展開を起こす必要に迫られています。

池田修前代表のときにはグループSUNDRUMで横浜滞在制作や台湾への渡航、韓国アーティストとのコラボレーションなど、国内外で数々のプロジェクトを共にしました。現在の場所でも去年秋に4日間のイベントを共催していただき、また続編をやりましょう、と細淵代表とお話したところでした。都市にありながら常識を超えたことでも快く受け入れてくれる、そんなアートと自由を体現している場所は私の知る限り日本にはBankARTしかありません。

創造都市横浜と、そこに集う国際的なアーティストが制作、発表を重ねて高めてきた磁場を、ここで終わらせる訳にはいきません。どういう形になるかわからないけど、例えばこれを機に地方や海外へ活動展開を進めるなど、BankARTはこれからもピンチをチャンスに変えて更に面白い新たな形を作っていくでしょう。しかしそれは皆様の協力があってこそ実現可能という状況です。

まずは現在の場所からの撤収費用のクラウドファンディングです。ご支援をよろしくお願い致します。

岩室晶子(NPO法人ミニシティ・プラス&音楽家)とミニシティ・プラスの子どもたち

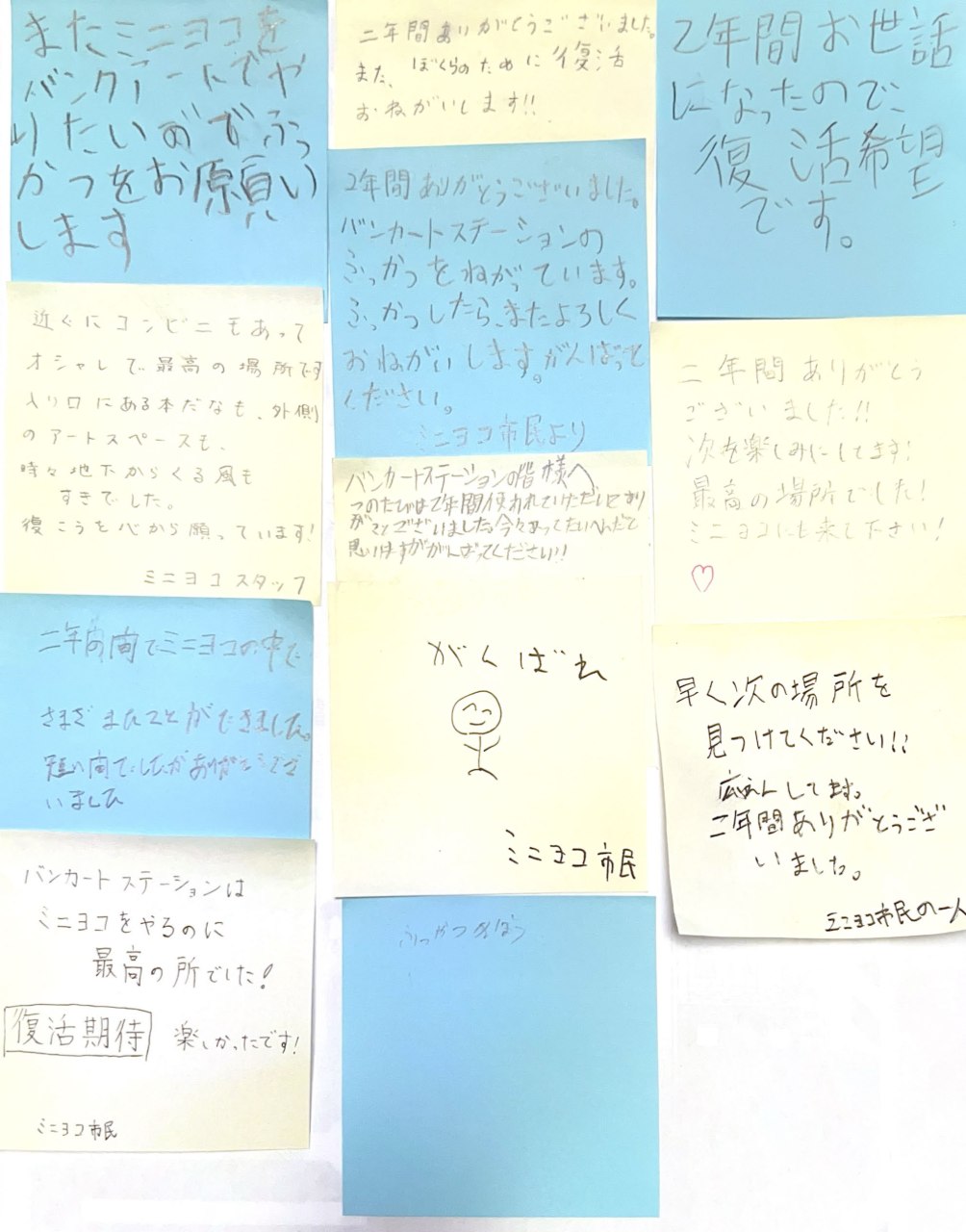

ミニシティ・プラスの子どもたちからの応援メッセージ

「ミニヨコハマシティ」ミニヨコ市長せんきょのようす(BankART Station / 2024)

特命子ども地域アクター成果発表会(BankART Studio NYK / 2015)

井原宏蕗さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.54

私は3.11のときにBankART で有志の卒業制作展に参加していました。横浜でも震度5以上の震れを観測した大地震を展示会場で経験し、公共交通機関がストップし、停電した国道1号線を歩いて、8時間以上かけて家へと帰ったことを覚えています。

そんな衝撃的な瞬間を共有したBankARTとの関係ですが、その展示がきっかけで池田さんが作品を気に入って下さり、それからご縁が始まりました。東京を拠点に活動する私にとって、常にべったりというわけではないですが、それでもいつも気にかけてくれて、忘れたころにまた呼んでくれる活動の原点のような場所だと思っています。

今回、急な決定によりBankARTが変化を余儀なくされたことに、大きな驚きを感じています。それでもBankARTは今までのように変化をしながら、愛されていくでしょう。これからどうなっていくのかを楽しみにしながら、引き続き活動をご一緒できたら嬉しいです。

井原宏蕗(彫刻家)

「BankART Under35/2021」(BankART KAIKO / 2021)

鷲見和紀郎さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.55

「継続される現在形の場」

BankARTは世界に向けて開かれた場でした。

人が立ち止まり、通り抜け、思考し、飲んで食べ、ダンスを踊り、振り返り・・・

それらの出来事を過去形で話すだけにはしていけないと強く思います。

そしてその世界に向けて開かれた場は美術家にとっても掛け替えのない自由で冒険的な空間でした。コマーシャルギャラリーや公立美術館では実現しないであろう企画やインスタレーションプランを「できますよ」と受け入れるリアルな空間こそがBankARTだったのです。いけない、また過去形で話してしまいました。

とにかくBankARTを継続させましょう。場所やスタイルは変ろうとも現在形のリアルな表現の場を皆で持ち続けましょう。

寄付行為に慣れていない人こそ寄付する意味のある場所、それがBankARTです。

タイムリミットは迫っています。

鷲見和紀郎(美術家)

鷲見和紀郎 「brilliant corners」 (BankART KAIKO / 2022)

日沼禎子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.56

BankARTがオープンした2004年。その頃の私は、国際芸術センター青森で、アーティスト・イン・レジデンス(以下「AIR」)のキュレーターとして、新たな創造的プラットフォームの環境を作るための仕事をしていた。横浜におけるBankARTを中心としたアートシーンの活況ぶりは、クリエイターを中心に据えたオルタナティブ、アートイニシアティブの場を都市の中に醸成しようとするもので、クリエイターたちが、そこでのフィールドワークを重ね、ジャンルを横断する実験的な表現に取り組むことで、横浜市の都市としてのポテンシャルを引き出されていく様に心が躍った。地方都市で孤軍奮闘せざるを得なかった私たちに(きっと他の地域での活動をしていた多くの方々にも)、どれだけの勇気と力を与えてくれたことだろう。

その後、BankART Studio NYKを会場として実施された「TPAM」(現YPAM)において、プロデューサーを務めていたウェールズのコレオグラファーSioned Huwsによる青森と岩手でのクリエーション作品を2011年、2018年と2度にわたり発表させていただく機会を得た。会場が放つ独特の空気感と観客のエネルギーによって、ダンサーたちのパフォーマンスが最大限に引き出された公演は、生涯忘れえぬ素晴らしい体験として、今も記憶に鮮明に残っている。

海外、特に東アジアのアートシーンのAIRやオルタナティヴスペースに携わるアーティスト、ディレクター、プロデューサーたちの口からは、BankARTの名を聞かないことはない。これからもBankARTの存在は、拠点という実在を超えた運動体として、国・地域の内外を問わず、そして表現の領域を超えて、さまざまなクリエイターたちに多様な表現の場を与え続けることだろう。これからも無限に拡張するクリエーションの場としての可能性に、大きく期待を寄せている。

日沼禎子(キュレーター、女子美術大学教授)

Sioend Huws “Odori Dawns Dance” TPAM 2018(BankART Studio NYK / 2018)

近澤義昭さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.57

私は、1901年創業の近沢レース店3代目として、店の発展のみならず商店街全体の発展も2代目父の跡を引き継ぎ、尽くしてきました。

こうした中、他の商業施設、会社、行政の方々とも交流の機会が増え、横浜市全体(特に中心市街地)の発展には、仕事以外にもアート・デザインの充実は欠かせないものと思うようになりました。

横浜市はアジア地域の中で最初にアート・デザインによるクリエィティブシティに名乗りを上げ、台湾、上海、シンガポール等が後に続きました。

こうした流れを後押ししてきたのがBankARTです。これが今回、横浜市の創造界隈拠点から落選してしまい存亡の危機になっています。

横浜の未来、後につづく若者達に貴重な財産としてBankARTが存続していく事を願ってやみません。

近澤義昭(横浜市芸術文化振興財団 理事)

『ヨコハマ創造都市を巡るリレーレクチャー』(シルクセンター / 2019)

塚本由晴さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.58

BankARTは、いち早く脱成長の社会を見据え、人々による芸術活動の場を構想し、実践してきました。それは施設として整備されてきた美術館や学校を、批判的に見直していく脱美術館であり脱学校でもありました。その精神が横浜市の行政にも共有され、経済的な支援を受けて運営されてきましたが、ついに自立自存の道を模索するときが来ました。このプロセス自体が社会アートとなるよう私も協力します。

塚本由晴(東京科学大学大学院教授/小さな地球共同代表/アトリエ・ワン)

アトリエ・ワン《ホワイトリムジン屋台》(BankART Studio NYK / 2005.3-2018.3)

《里山再生床机》アトリエ・ワン+東京工業大学塚本研究室「パブリック・アートテーブル2023」(美術の広場 / 2023)

蓮沼昌宏さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.59

アーティストはもちろん、専門的にアートに関わろうとする人たちにとって、アートを鑑賞する人たちにとって、都市がつまらないと思っている人たちにとってBankARTは重要な役割を果たし続けた運動体のようなもの…もしくは仮設構造物と私はとらえています。動き続け、組み立てをくりかえし、ひらいたりとじたりして、アートをド直球で投げ込むような。

これまで培ってきた姿勢と技術は、これから先どこで誰とどんな応答をするのか、非常に興味があります。ただ、まずは撤収です。大撤収。大変な時期です。こんなときだからこそ応援のしがいがあります。ここを乗り越えて、多くの人たちと次の展開に立ち会えますように!

蓮沼昌宏(美術家)

「BankART Over 35 / 2023」 走馬灯とプレイルーム、ワークショップ展 作家:蓮沼昌宏、マネージャー:蓮沼菜穂子(BankART KAIKO / 2023)