日本語

応援メッセージ

北川フラムさんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.20

第6回瀬戸内国際芸術祭での高見島でのディレクションをBankART1929に依頼してすぐに、横浜から離れなくてはならなくなったと連絡をいただいた。

20年間、横浜市の創造都市構想のもとでオルタナティブスペースを運営し、その成果は世界的に知られていただけに驚きました。横浜とBankART1929は一体でしたが、その企画力とゆたかなネットワークをもって、新しく世界中を駆け回ってもらいたい。

妻有と瀬戸内もその舞台です。

私たちも応援しますが、新しい展開にみなさんも加わってワイワイとやりましょう。

北川フラム(アートフロントギャラリー代表)

2025年1月高見島での下見

BankART妻有2024 「創造的修復と交信」

(BankART妻有 桐山の家 / 2024)

写真:橋本貴雄

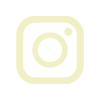

高橋啓祐さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.21

横浜にバンカートという場所がないのはとても寂しいので、早く新しい場所が見つかることを願ってます。これが新しいバンカートのいいきっかけになりますように。

高橋啓祐(映像作家)

《The Fictional Island》高橋啓祐「BankART LifeⅤ "観光"」(BankART Studio NYK / 2017)

秦くるみさんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.22

2009年に公的な美術館ではそれまで、なしえなかった原口典之の大規模個展を実現させた。そんなBankARTの独自性とスキルはまだまだこれからも活かされ、場所が変わったとしてもその活動が次世代にまでつながってゆく事を願っています。

微力ではありますが、原口氏が残した拠点(岩手県)で現在原口氏に関する、アーカイブや諸々活動をしておりますが、その方面から、何らかの形で今後、細淵さんと協働させていただけたらと思っています。

秦くるみ(原口典之WORKアーカイブ合同会社)

原口典之 「社会と物質」

(BankART Studio NYK / 2009)

吉本光宏さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.23

横浜市の創造都市政策のフラッグシップとして20年間、同市の歴史的建造物や遊休施設を拠点に活動してきたBankARTがかつてない転機を迎えている。3月末で現在の新高島駅地下1階スペースから撤退し、4月以降は独自に活動拠点を見出さなければならないからだ。

BankARTが旧富士銀行、旧第一銀行をアートセンターに転用して活動を立ち上げたのは2004年3月。当時は、チャールズ・ランドリーらの提唱した創造都市の概念が日本に導入されて間もない頃で、具体的なイメージを掴むのに誰もが苦慮していた。二つのアートセンターは、その解を示すものとなり、以降、彼らはNPOならではの斬新な発想と機動力で、創造的なプロジェクトを次々と展開していった。その成果は海外にも波及した。ソウル市は彼らの活動に触発されて、ソウル市創作空間という政策を立ち上げ、複数の工場や倉庫を改修してアーティストの活動拠点を創設した。

BankARTが「都市に棲むこと」を理念に掲げ、この20年間に残してきた足跡はあまりにも大きい。そこには常に創造活動への深い理解と都市へのまなざしがあった。芸術やクリエイティブな活動を支え、それらを都市空間の中に移植、培養することで、地域に新たな活力をもたらしていく。まさしく「創造都市」の根源的な取組であり、横浜ばかりか日本の創造都市の原点、象徴とも言える存在だった。

横浜市の決定で、これまでの延長線上での活動が一旦途絶えてしまうことは、かえすがえすも残念だが、今までも、何度となく拠点を移しながら活動を継続、更新させてきた。2018年にBankART Studio NYKが閉じたときに発表されたプレスリリースのタイトルはBankART is moving、そして、今回のクラウドファンディングのスローガンは、BankART is Movement!。まさしく、BankARTは拠点を移動させながら活動を続ける運動体だ。

これまでの蓄積を未来につなぎつつ、新たな展開が始まることを、心から期待したい。

吉本光宏(合同会社文化コモンズ研究所 代表)

「集まれ!アートイニシアティブ」

(BankART Studio NYK / 2008)

松本秋則さん松本倫子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.24+25

20年間にわたり芸術活動を継続してアーティストを応援して頂きありがとうございました。

バンカートの今の状況は三国志の劉備軍の状況に似ています、魏の曹操に追い詰められ絶対絶命に有ります。そんな中で諸葛孔明は言いました、これからは上昇するしかない、天下統一に向けて動き出しましょ!

バンカートは自由を手に入れました、これからは何にも囚われず、全方位に挑戦出来るのだと思います。

これからバンカートがなにをやらかすか、楽しみです❗️

松本秋則(アーティスト)

BankART is Movement !

BankARTの活動継続にご支援ください!

の写真を最初見た時、「これから未来へ突き進んでいくぞ」という気迫を感じ、心躍りました!この写真を見るたびにわたしも勇気をもらってます!わたしも一緒に未来を創っていきたいです。

松本倫子(アーティスト)

松本秋則+松本倫子「惑星トラリス」

(BankART KAIKO / 2023)

野田邦弘さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.26

BankARTとは何か

横浜市は2004年創造都市政策をスタートさせる。そのリーディング・プロジェクト「歴史的建築物文化芸術活用実験事業」には20を超える団体が応募し、選考の結果BankARTが選ばれた。

2つの元銀行の建物におけるこのプロジェクトの目的は、「文化芸術分野で活躍する市民やNPOのアイデア、活動力、創造性を活かした文化・芸術活動に関する具体的な事業運営を行う」ための運営ソフト開発であった(募集要項)。

BankARTは、事業開始早々旧富士銀行から立ち退くことになる。その後、BankART Studio NYK、ハンマーヘッドスタジオ(新港ピア)、BankART Home、R16 studio、BankART SILK、BankART Station、BankART KAIKO、BankART Temporaryなど、場所を転々としながらアート活動を継続した。BankARTの活動は、北仲BRICK & 北仲WHITE、本町ビルシゴカイなど民間ビルの集合アトリエ化を促進した。一方で、当時横浜市が活用法を検討していた関東財務局ビルがZAIMとして整備され、横浜トリエンナーレ2005の拠点となるなど、市文化政策にも影響を与えた。

横浜市が当初期待した「歴史的建築物でアートプロジェクトを行うソフト開発」は達成され、次のフェーズとして芸術不動産の取り組みも始まっている。これまで20年間培ってきた、国内外とのネットワークを活かして、今後は、横浜市18区へ対象領域を拡大すると同時に、海外との交流といったグローバルな展開も充実させて欲しい。

野田邦弘(元文化芸術都市創造事業本部創造都市推進課担当課長)

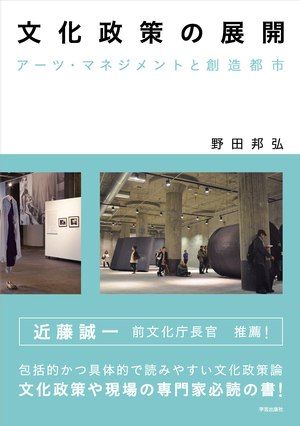

『文化政策の展開 アーツ・マネジメントと創造都市』野田邦弘 著

片岡純也+岩竹理恵さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.27

2015年初めてBankART Studio NYKを訪れた。港のすぐそばの倉庫をリノベーションしたコンクリートと大きな柱のスタジオ。博物館にありそうな古い大きな什器と積まれたたくさんのセレクト本、波と街の景色が見える風の通るパブ、人が集いワインやビール、コーヒーを片手にそれぞれの時間を過ごしている、かっこいいっ、コーヒーは200円だった、貧乏な私たちも気ままに好きなだけ気持ちよく過ごせた。2階や3階のギャラリー、図書室や川俣ホール、バルコニーには巨大なギプスの足のようなよく分からないけど大きな存在感のある作品が置かれていて、どの場面を思い出して切り取っても、さりげなくてドカンドカンとしていて、強くて丁寧でシンプルで潔く清々しい場所がつくられていて、現代美術とかを街の界隈で活動発信して、沸いている、、、最高じゃないですかっ。こんなかっこよくておしゃれで居心地のいい、人が集まる場所があるなんて、横浜すごすぎるっと思ったのがBankARTとの出会い。

2016年の春、私たちは横浜での短期滞在を終え、行くあてもなくお金もなく途方に暮れていたとき、BankART でスタジオプログラムがあると聞き参加した。噂によると中の人は怖いらしい、1週間くらい通って制作していると怖いと噂の池田さんがにこにこ話しかけてきた、それからビールやワイン、きのうのカレー、育てたシソごはんとかをご馳走してくれて、一緒に飲みながら横浜の歴史やプロジェクトの話を聞いた。面白かった。わくわくした。予想もしなかった見たかった景色をBankARTが見せてくれた。それからBankARTが繋いでくれた縁や蒔いてくれた種で制作発表する機会に恵まれ、わたしたちは今まで美術を続けて生きてこれた。BankARTがあったから横浜の近くに住もうと思い、BankARTの活動をいつも楽しみにして、時々参加した。BankARTがあるから、希望と、これでいいのだという勇気と、出会いをたくさんもらった。そしてこれからもまだまだ絶対続けてほしい。

片岡純也+岩竹理恵(美術家)

《机上の事象》片岡純也+ 岩竹理恵「BankART AIR 2016」(BankART Studio NYK / 2016)

小泉雅生さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.28

横浜のまちとBankARTとの関わりが大きく変わろうとしている。これまでBankARTは創造都市という試みの中心にいて、強烈な求心力と遠心力を働かせる存在であった。そのBankARTのこれからが危ぶまれている。

ここではあえて「BankARTなるもの」と呼ぶが、まちには「BankARTなるもの」が必要である。そこにいけば、アートや作品に遭遇するだけでなく、レクチャーやイベントに巻き込まれ、刺激的な人々と出会い、語りあうことができる。つまり、「BankARTなるもの」とは、まちの中にあって平板な日常生活を異化するデバイスなのである。そのことに気づかさせてくれたのは他ならぬBankARTであった。

もし「BankARTなるもの」をまちに定置させられないのであれば、まちはとっても退屈なものになってしまうだろう。だからわれわれは「BankARTなるもの」をなくしてはならない。みんなの力でBankARTのこれから先を切り開いていくことができれば、創造都市は新たなるフェイズを迎えるはずだ。

小泉雅生(建築家/小泉アトリエ・東京都立大学)

《ホンノリベッド》小泉雅生「BankART Life: 24時間のホスピタリティー」(BankART1929 Yokohama / 2005)

婦木加奈子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.29

BankART StationとKAIKOという、あの大きな施設を同時に、しかも他の事業と同時並行で、数ヶ月のうちに撤収、なんて途方もないことを・・・と衝撃を受けつつ、BankARTが変化していくところをこれから現在進行形で目撃できることが私はとても楽しみです。

初めてBankART代表の細淵さんから展覧会にお誘いいただいたとき、夢みたいで、武者震いが止まりませんでした。何者でもなかった私にもチャンスをくれるような、懐が深くて挑戦的なBankART。

この先もまだまだ活動が継続されていくことを心から願います。

私は実は引っ越しが好きで、隙あらば引っ越しを企てています。それまでいた場所から抜け出て、新しい場所でまた一つずつ生活を積み上げていくことに、いつも希望を感じます。

より身軽な存在へと変容していくBankARTの旅路に、微力ながらエールを送らせてください!

婦木加奈子(アーティスト)

《洗濯物の彫刻》婦木加奈子「BankART Life7」(BankART Station / 2024)

島袋道浩さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.30

BankARTの存続を強く希望します。

そのために何か手伝えることがあれば手伝いたいと思います。

池田さんとは28年前に出会いました。

それ以来、池田さんのアート、そしてBankARTにかける熱情を尊敬していました。

池田さんが亡くなった後を引き継いだ、細淵さん、津澤さんもその池田イズムを継承しつつ、これからのBankARTを素晴らしく継続していけるであろうことを昨年開催させてもらった個展の作業を通して知りました。

そしてその展覧会は僕の35年間のアーティスト生活の中でも忘れられないものになりました。

雨漏りをみつけて、それをそのまま作品にできる場所はなかなかないと思います。

あの作品、池田さんが見たらいつものようにうれしそうに笑ってくれたでしょう。

BankARTは実験ができる場所。挑戦ができる場所。

それはアーティストにとっても、展覧会や企画を考える人たちにとっても。

そして人々が集う場所。

横浜にこだわらなくても、BankARTを必ず続けてほしい。BankARTは必要。

みなさんのご協力、どうぞよろしくお願いします。

島袋道浩(アーティスト)

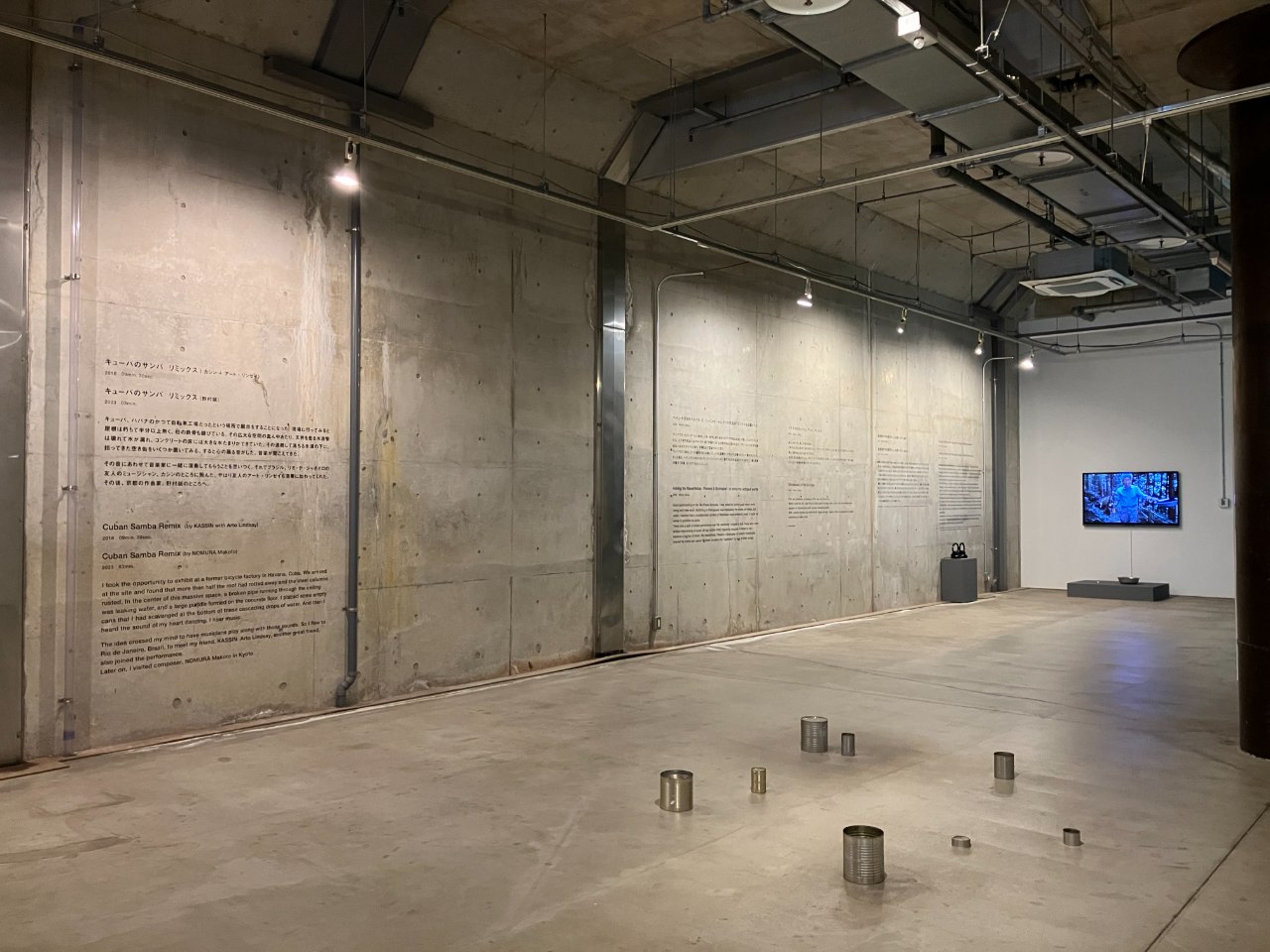

島袋道浩「音楽が聞こえてきた」

(BankART Station / 2024)

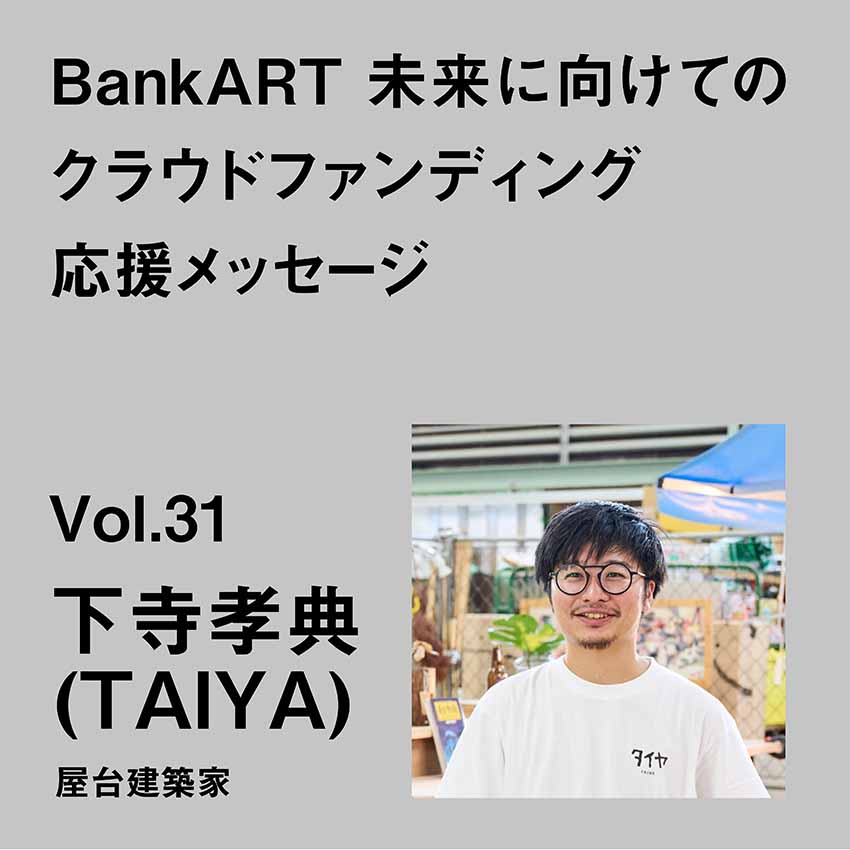

下寺孝典(TAIYA)さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.31

屋台建築家・TAIYAの下寺孝典です。大阪と福岡を拠点に活動しています。

私がBankARTと出会ったのは、2023年の福岡アジア美術館レジデンスでの成果発表展がきっかけでした。この機会に私の作品を見ていただいたことでご縁が生まれ、BankARTの展覧会にも参加させていただくことになりました。これまでには「食と現代美術Part9」や「パブリックアートテーブル2023」に展示させていただきました。

私が展示した場所は、BankART Stationです。新高島駅の中に位置するこの展示場は、ユニークで興味深い空間でした。私自身、BankARTとの関わりはここ2、3年に限られ、以前の拠点施設には伺ったことがありませんが、旧元銀行や旧日本郵船倉庫などの歴史的建造物を文化芸術に活用したお話を伺う中で、BankARTが横浜の文化芸術の中心であることを実感しました。アーティストや芸術関係者だけでなく、市民や行政とも深く関わり合い、横浜という地域に根ざした素晴らしい活動をされていることに感銘を受けています。

BankARTの長い歴史の中で展示の機会を得られたことを、大変嬉しく思っております。これまで築いてきた多くの経験や価値観が、次世代へと受け継がれていくことを願っています。何度も引越し、一時退居、増殖、遠征を繰り返してきたBankARTですが、新たな門出を応援しています。私自身も今後も関わりを持ち続けたいと考えています。

BankARTの活動を継続するためにも、ぜひご支援をよろしくお願いいたします。

下寺孝典(TAIYA)(屋台建築家)

《動く屋根の下で》下寺孝典(TAIYA)「食と現代美術 Part9」(BankART Station / 2023)

山野眞悟さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.32

BankARTを応援する

横浜における私の立場はいつも微妙で、そのため、私とBankARTとの関係もずっと微妙だったと思う。

私はBankARTと入れ替わるように黄金町にやってきた。にも関わらず、前代表の池田修とは彼のBゼミ時代からの知り合いで、その後のPHスタジオとは、何度も一緒に仕事をした。彼がBankARTを始めてすぐ、私も横浜との縁ができた。で、それから私たちはいつも二重の関係を持つようになったと思う。個人的付き合いとしては、古くからの友人関係に過ぎないが、横浜という社会的状況に置かれると、とてもそんなことを言っている場合ではなかった。そして今回の状況は、あるいは分かる人には分かるかもしれないが、私にとっても無関係な出来事ではなかった。

BankARTがあったから、結果的に今の黄金町も出来ていったと言える。両方の動きはその始まりから関連し、その関係の中で変化してきたと思う。

これからどうする、はすでに私個人には関与しようのない話かもしれないが、それぞれが分け持っていた課題については、まだ終了しているわけではないと言わざるを得ない。

今はまず、BankARTは支援を必要としている。それによって、彼らが再び、その活動のテーマについて発言し、実践する機会を得ること、黄金町も含め、私たちは複数の考える主体によって相互に影響を与え、変化していく。

そしてBankARTも、まだ活動の途中であり、おそらくこれからより大きな目標に向かって変化していくだろう。

いずれにしても、まずはその目標に対する支援を多くのみなさんにお願いしたい。

どうぞよろしく。

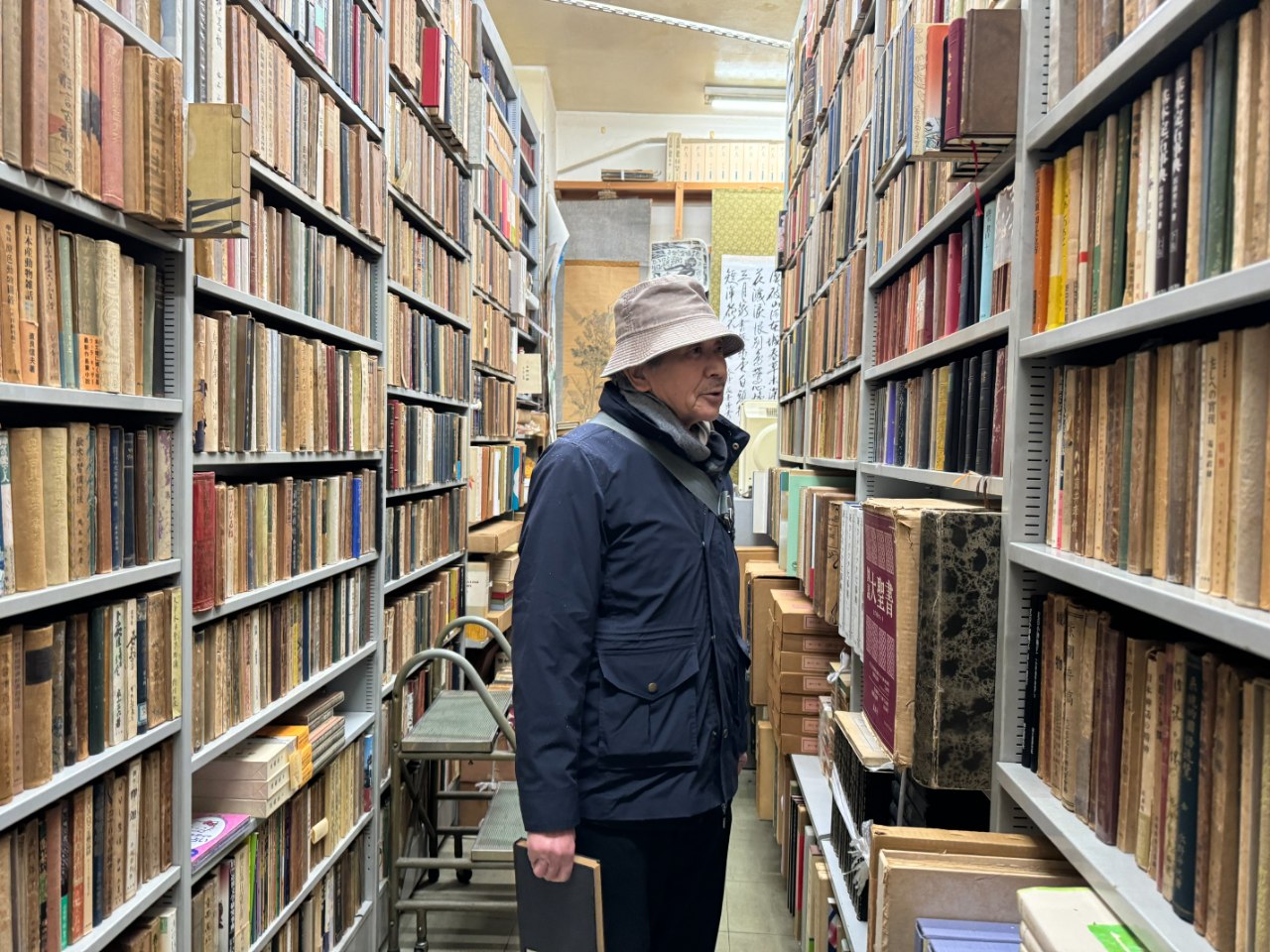

山野眞悟(黄金町エリアマネジメントセンター事務局長)

《山野真悟さんの紹介する古書店の魅力を堪能する馬車道、伊勢佐木町古書店ツアー》「BankART Life7」(2024)

五十嵐太郎さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.33

池田修さんから最初にBankARTスクールの講師を依頼されたとき、「バンカート」という音だけが耳に入り、?と思ったが、後からすぐにそれがBank +ARTであることを知った。

それから20年、「Bank」の建物はもう使っていないが、移転を繰り返しながら、横浜のあちこちを耕してきた。

BankARTスクールの受講者とは、今でもつながりがあり、こうした出会いにも感謝している。

場所が熟成すると、次の場所に変わっていく動きは大変だったと思うが、臨機応変に様々なプロジェクトを生みだしてきた。

アート、デザイン、建築の境界を軽々と飛び越え、間違いなく、21世紀初頭の横浜に大きな足跡を残した運動体である。

今後の活動を後押しする意味でも応援したい。

五十嵐太郎(建築評論家/東北大学大学院教授)

《建築系ラジオ》「BankART LifeⅢ 新・港村」(新港ピア / 2011)

船本由佳さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.34

BankARTに行けばニュースに会える

放送局に勤めていたわたしにとってBankARTはネタの宝庫。展覧会、企画、スクール、パブ、書籍などに繰り出される企画には「新規性」「アート文脈」「地域と都市」「長期視点」「国際性」「空間利活用」が溢れていて取材のタネだらけです。そこで知ったこと、出会った人々が、私にさまざまなことを教えてくれ、蓄積されその後の取材に発展しました。

ネタがあるだけではありません。

2009年の「集まれアートイニシアティブ」会議で100人を超える参加者と深夜まで語り合ったこと、「これからどうなるヨコハマ研究会」で定期的に議論を交わし、その後私が参加していた「水辺班」が「水辺荘」に発展したことなどから、「ニュースが生まれる前の混沌」があるというのがBankARTの特異性だと思っています。

「村だから、結婚式がやれるといいと思ってたんだ」

という池田さんの一声で、ヨコハマトリエンナーレ期間中の新・港村のアートイベントとして私たちの結婚パーティを行うことになりました。

東北で震災があった夏、2011年8月から11月に期間限定で設けられた外部の電力をなるべく使わない「クリエイターのむら」。新・港村に入居する美容室や縫製工場、ギャラリー、カフェ、デザインセンター、メディアセンターの皆さんに関わってもらい、宇徳ビルヨンカイや象の鼻テラスで企画会議を重ねながら、むらの日常風景として私的な結婚式を公開で行う「OPEN WEDDING!!」という取り組みになりました。

それは、公共(パブリック)と私(プライベート)をどう共存させるのかの実験でもありました。

BankARTが手掛ける拠点は期間限定であるところが多く、思い出の結婚式をあげた「新・港村」も今は建物が壊され、蜃気楼のように消えました。

それでも私の人生にはどうしようもなくBankARTが刻まれており、これからも共にあると信じています。

船本由佳(フリーキャスター / OPEN WEDDING!!実行委員会)

「OPEN WEDDING!~新・みなとむらの大結婚式」桂有生♡船本由佳「BankART LifeⅢ 新・港村」(新港ピア / 2011)

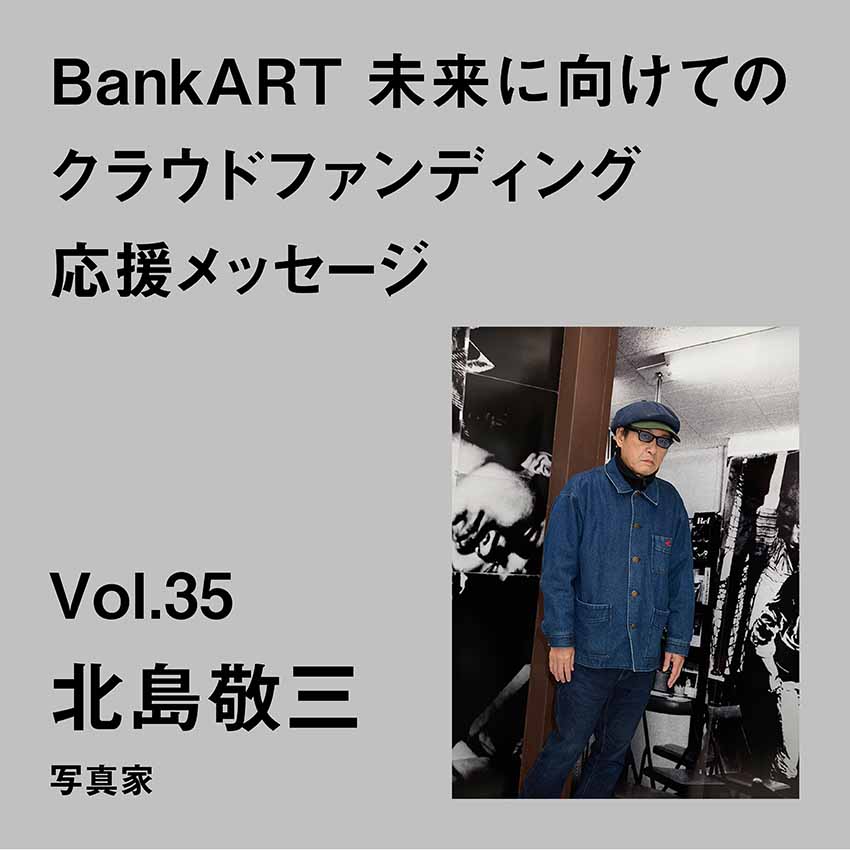

北島敬三さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.35

BankARTがその活動の変容を余儀なくされるという一報を受け、まさに晴天の霹靂としか言いようのない衝撃を受けた。BankARTのチームとは、 それ以前のPHスタジオ時代からお付き合いさせていただいている。あまりにも多種多様に見えるその活動はしかし、一貫して場所との関係を基本に据え、それぞれ個別のアートを発明してきたように思う。私はそうした彼らの姿勢に強く共感し、学んできた。横浜という地域が、BankARTの活動をとおして私の中で一つの飛び地となり、 彼らがさすらうように移動してきた古びた建物やささやかな場所が、さらに飛び地の中の飛び地となって増えていく。昨年と一昨年にBankARTt Stationで私の個展を開催していただいたのだが、それによって「新高島」という場所とほの暗い倉庫のような建物が、他所とはかけがえのないものだったと気づく。これまでもこれからも、BankARTは根無草だ。常に移動し続け新たな飛び地を増やしてゆく

北島敬三(写真家)

北島敬三「UNTITLED RECORDS」(BankART Station / 2022)

村田峰紀さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.36

2006年からスタジオプログラムなどから様々関わらせてもらった。

大学卒業して間もない自分の作品をDVDにしてくれた。一枚500円のドローイングを500枚売り生活した。

横浜独自の文化を作り出し場所や形態は変わりつつも様々な場所でアーティストの生きる道を示唆してくれた。

BankARTはいつでもアーティスト側に立ち、生きやすい場を作り出してくれていたと思ってるし、これからも変わらないと思う。

池田さんの意思も残りつつ新しい力も加わった新BankARTに今後も期待したい。

皆様ご寄付お願い致します。

村田峰紀(アーティスト)

池田修を偲ぶ6日間「都市に棲む―池田修の夢と仕事」(BankART Station / 2022)

「Borderlands」(BankART KAIKO / 2021)

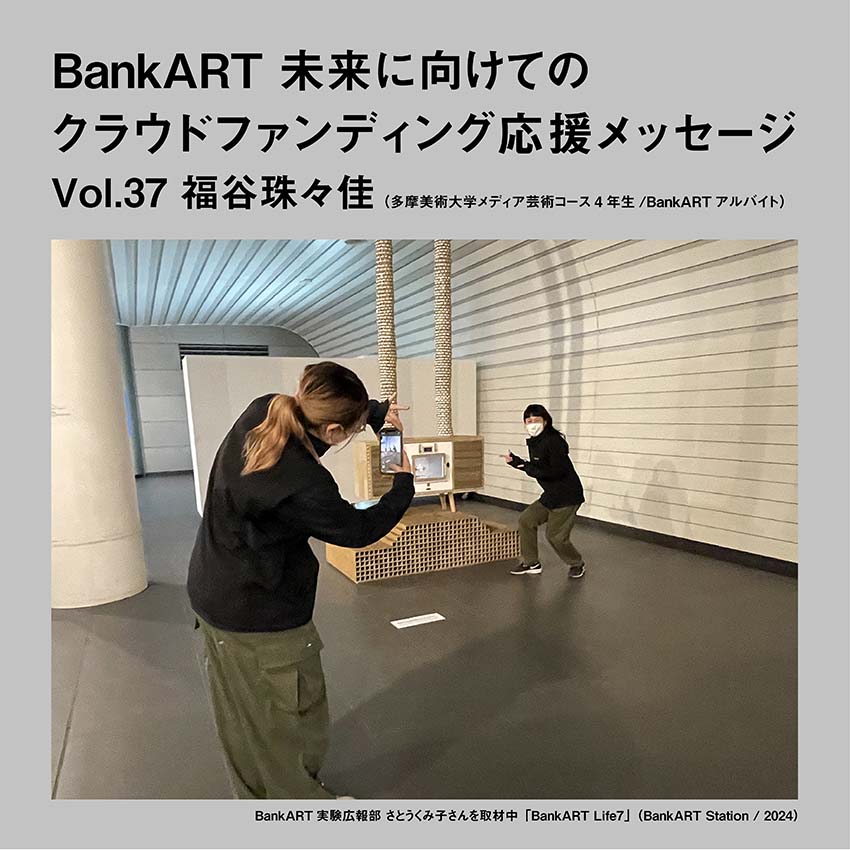

福谷珠々佳さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.37

2023年11月に大学の募集でBankARTを知り、アルバイトとして関わるようになりました。多摩美術大学の生徒ということもあり、アーティストの方にインタビューをして記事を作成したり、イベントのお手伝いをしたり、アーティストと深く関わる貴重な経験をたくさんさせていただきました。力仕事も含めできるようになったことが増え、自分の新しい可能性にも気付けた気がします。

BankART Stationで私は卒業制作の展示をします。 私の最後の展示を、お世話になったこの場所ですることができて嬉しいです。

ここにいて大変なことも多かったですが、同じくらい楽しい時間も多かったので、こういう場所が減らないように、これからも活動が継続できるよう応援しています。

皆様ご寄付お願い致します。

福谷珠々佳(多摩美術大学メディア芸術コース4年生/ BankARTアルバイト)

BankART実験広報部 さとうくみ子さんを取材中「BankART Life7」(BankART Station / 2024)

BankART Station撤収作業(BankART Station / 2025)

多摩美術大学 情報デザイン学科メディア芸術コース 2024年度 卒業制作展 福谷珠々佳作品(BankART Station / 2025)

矢内原充志さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.38

『Dear BankART』

僕を横浜に誘ってくれてありがとうございます。

移転してきた20数年前の横浜は「Open Yokohama」「創造都市横浜」を実践していく形で、たくさんの外部を受け入れていた。そのもっとも大きな外部の一つがBankARTだった。池田修さんは、オープンとクローズが共存する不思議な人で、外部の開拓者だったはずの人は、気がつけば横浜の人になっていた。「都市に棲む」という言葉のチョイスが、独特の目線を表している。

僕は現在の横浜が「開いて受け入れる」という時に、どこか上目線を感じる。港町のアイデンティティを大事にし、もっともっと低く構え、能動的に、自己を「晒す」べきではないか。自分への戒めも込めて今はそう思っている。

都市が成熟し、隙間がなくなり、機能が集まり、効率化し、私たちが失っていくものは何か···なんて考えてもすぐには答えがでない。ただ、わかっていることは、だいたいのおもしろいものは、地下か裏路地に不意に転がっているものだということ。

とうわけで、バンカートがなくなっては困るので、ご協力くださいませ。

矢内原充志(デザイナー)

矢内原充志 「BankART Bank under 35」(BankART Studio NYK / 2008)

《うつを向いて歩こう》矢内原充志 「BankART Life7」(BankART Station / 2024)

加治屋健司さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.39

BankART1929は2004年の設立以来、ギャラリー、スタジオ、カフェ、スクール、出版など様々な仕組みを使って、21世紀の日本に新しい美術振興のあり方を提案し、精力的に活動してきました。BankART1929が新たな場所で事業を継続できるよう、ご支援をお願いできればと思います。

私が初めてBankART1929の活動に参加したのは、2008年、32の芸術運営団体が集まってその活動と運営について話し合った「集まれ!アートイニシアティブ」でした。当時関わっていた広島アートプロジェクトの執行委員として参加し、美術館の外で美術振興に取り組む同世代の担い手たちと知り合いました。このときに生まれた交流は、私のその後の活動に大きな励みと助けになりました。

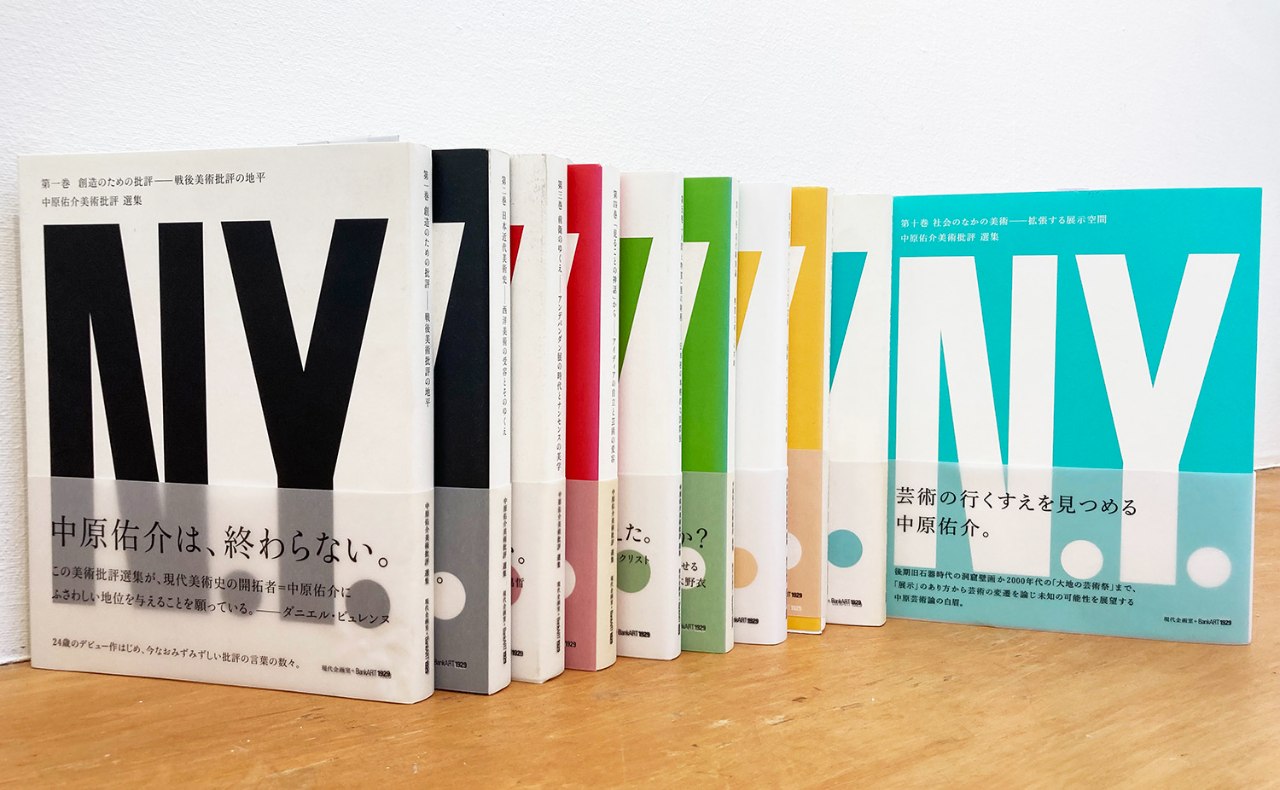

2011年には、BankART1929が現代企画室と共同刊行する全12巻の『中原佑介美術批評選集』の解題執筆・編集に関わるようになり、その関係でBankART1929がクラブヒルサイドと共同主催した研究会「中原佑介を読む」にも2度登壇しました。その際、故・池田修代表とも中原の批評について意見を交わしたのをよく覚えています(『中原佑介美術批評選集』は既巻10巻で、今年に刊行が完結します)。

BankART1929が、作家の展覧会だけでなく、美術振興の専門家、キュレーター、研究者などを含めた多様な人的交流や、広い射程をもった様々な出版事業など、多方面の活動を積極的に行ってきたことは、他に類を見ない試みであり、現代日本の美術振興に不可欠だと思います。BankART1929の新たな取り組みに大いに期待すると同時に、それを行うために必要なご支援をお願いいたします。

加治屋健司(東京大学 大学院総合文化研究科 教授)

中原佑介美術批評選集(現代企画室+BankART1929出版)