日本語

応援メッセージ

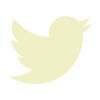

村田 真さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.80

よく20年も続いたなあ、というのが「落選」の知らせを聞いての正直な感想だ。もちろん残念という思いもあるけれど、行政の考える芸術文化の活性化事業なんてせいぜい5、6年か、持って10年くらいのところが多いからだ。その点さすが横浜市、20年の長きにわたってかなり自由に冒険させてくれたのだから感謝しなければならない。もっともそれはBankARTの創意と努力の賜物であり、とりわけ前代表の池田修氏の剛腕なくしてありえなかったことだが、逆にその過剰なエネルギー注入が祟って寿命を縮めたといえなくもない(BankARTも、本人も)。もっと大人しく、無難にやり過ごしていたらずっと長く続いたかもしれないが、それじゃやってる意味がねーだろって話だ。

オルタナティブとは「代案」「別の選択肢」といった意味だが、美術でオルタナティブスペースというと、評価の定まった作品しか扱わない権威主義的な美術館でもなければ、売れる作家しか相手にしない商業主義的な画廊でもなく、新たな可能性を秘めたアーティストに制作と発表の場を提供するアートスペースといった意味で使われる。ところが横浜市は人口370万人を抱える巨大都市であるにもかかわらず、肝心の美術館がひとつしかないし、画廊に至っては壊滅的だ(国際的アートフェアが開かれる都市なのに、そこに出店する画廊が1軒もないってどういうことだ?)。要するにオルタナティブが対抗すべき仮想敵に乏しいのだ。思い出すのは2009年、BankARTが美術館でまともに紹介されてこなかった原口典之(当時63歳)の回顧展を開いたとき、横浜美術館はデビューまもない金氏徹平(当時31歳)の個展を開催していたこと。これって逆じゃねえか?

美術館が50年、100年先まで見越して美的価値を普遍化していくものだとすれば、それに対抗すべきオルタナティブは時代によって変わっていかなければならない宿命にある。オルタナティブが50年も100年も続けば、それはもはや「代案」ではなく権威そのものになってしまうからだ。これがオルタナティブの持続不可能性である。なこというとだれも寄付してくれなくなるから、こう言い換えよう。オルタナティブは常に生まれ変わらなければならないのだと。BankARTはすでに何度も変転を重ねてきたが、ようやく本格的に生まれ変わるときが来たようだ(池田氏は生まれ変わらなくてもいいです)。みなさま、ご支援、ご協力をよろしくお願いします。

村田 真(美術ジャーナリスト、画家、BankARTスクール校長)

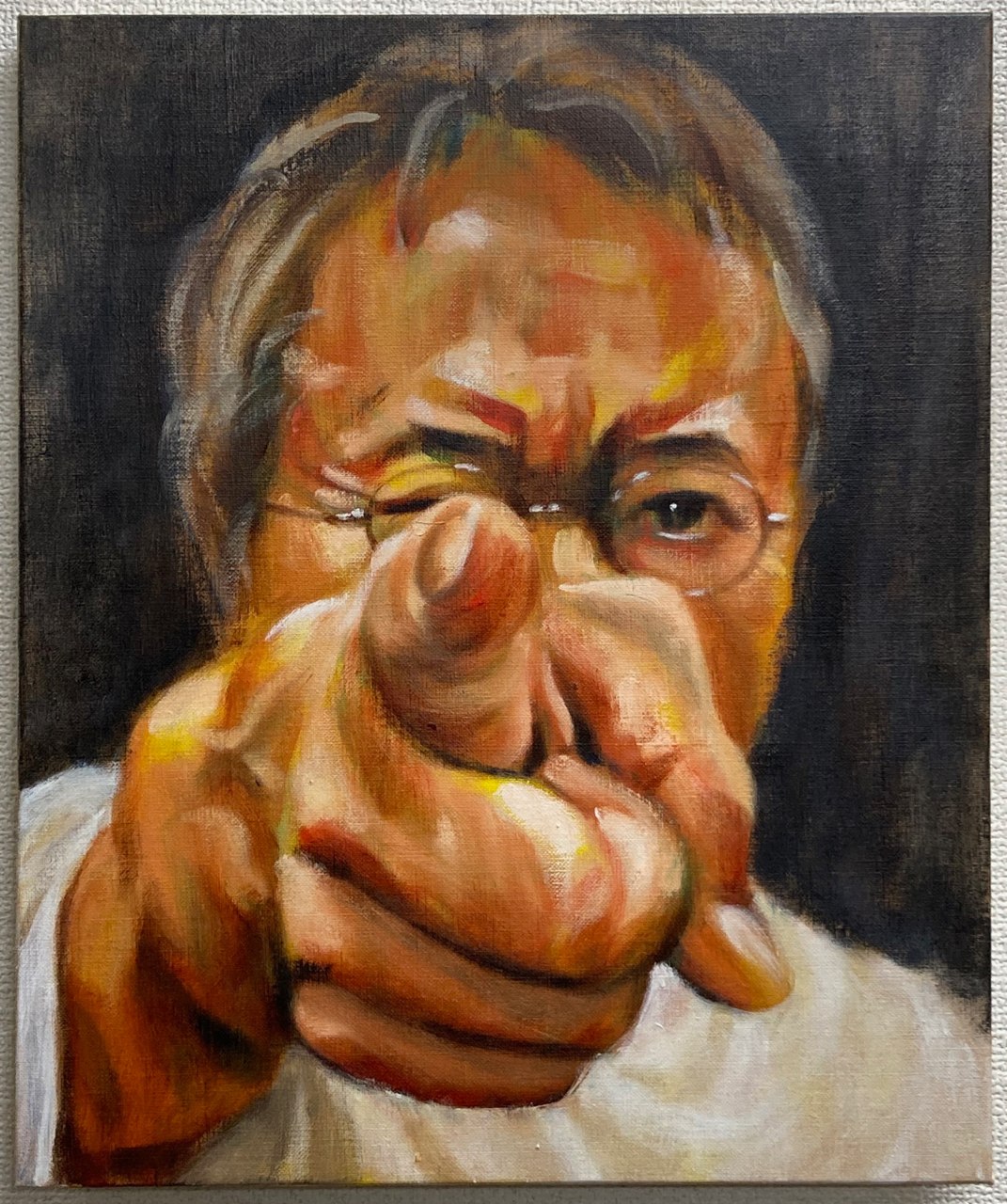

《自画像》村田 真(2023)

《ごきげんな池田くん》村田 真(2022)

岩渕潤子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.81

もう何年前になるだろうか? 池田修さんと村田真さんからある夜、「ちょっと来て」と最初のBankARTに呼び出された時のことを鮮明に覚えている。ドラマのロケなどでもよく利用された、あのアイコニックな銀行建築のビルヂングだった。お二人は、これから始めるであろうプロジェクトのあれこれについて、とりとめのない感じで、でも嬉しそうに語っておられ、私も「何か一緒にやらない?」と笑顔で声をかけてくださったのだ。その時のワクワクした気持ち、二人のお兄さんたちの期待に満ちた顔の輝き、村田さんの真ん丸な顔、池田さんのちょっと神経質そうなデリケートな顔立ちなど、あの建物の陰影を生みがちな照明の下、とても印象的な会談となった。

あれから何回のイベント、記念すべきトリエンナーレ、映画の上映会やパフォーマンスなど、忘れられない体験をBankARTでは重ねてきた。そこにはいつも池田さんがおられた。BankARTはいつもARTの現場だったけれど、その空間は建築としてのディテールに心が行き届いていて、それが池田さんらしさとなっていたような気がする。BankARTの主のような存在であった池田さんがいなくなってしまって、ついには横浜から施設としてのBankARTが無くなってしまうなんて、とても信じられない。願わくばそのスピリットだけでも、私たちの心の中で希望の燈として燃やし続けて行きたいと思う。

私の記憶に一番残っているのは2006年の企画展「食と現代美術 part2」でのイベント。現代美術家・岡﨑乾二郎さんの作品「甲羅ホテル」を能舞台に見立てて、能楽師の梅若猶彦さんに新作能を演じていただいた。そういう縦横無尽なことができるのはBankARTならではだった。

池田さん、BankART、そして関係者の皆様、どうも有難うございました!BankARTの次の1ページに何が待っているのか、またワクワクしながら楽しみにしている。池田さん、アートの神さま、これからもずっと見守っていて下さい!

岩渕潤子(アグロスパシア株式会社取締役/編集長、美術館運営・管理研究者)

梅若猶彦新作公演「一泊二食付き」BankART1929+慶應義塾大学DMC機構 「食と現代美術 part2」(BankART 1929 Yokohama / 2006)

逢坂惠理子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.82

公立美術館とは異なる機動力で、独自の視点による展覧会とともに若手のアーティストの支援にもいち早く取り組んできたBankARTの存在は、アートシーンを活性化させてきました。BankART Studio NYK、 1929 Yokohama、KAIKO、Station の思い出はキリがありません。

2011年、初めて横浜美術館が主会場となった第4回の横浜トリエンナーレでは、BankART と黄金町バザールとの協働が実現。公立美術館とNPOがタグを組んだことは、貴重かつ意義深いことでした。BankARTの20年間の活動が、新たなステップへとつながるよう、応援します。

BankARTを支える多くの思いが集約され、良い流れができるように、皆さんの更なるご協力をお願いいたします。

逢坂惠理子(国立新美術館館長)

特別対談 逢坂恵理子×村田真「BankART LifeⅢ 新港村」(新港ピア / 2011)

溝端俊夫さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.83

北仲地区の歴史的建造物を芸術文化に活用して地域振興することをテーマのひとつに、横浜市の創造都市プロジェクト企画コンペが立ち上がったのが2003年秋。これがいわば「バンカートの素」だ。当時の募集要項は今見てもなかなかspicyな味付けだった。このコンペを取ったグループが始めたBankART1929がスタートしたのが2004。21年前のこと。この間随分と起伏に富んだプロジェクトだったが、そのときどきにバンカートが燃焼する熱量は、運営する施設の面積をパラメーターにするとわかりやすい。とすると、バンカート事業のピークは帝蚕倉庫跡を活用した北仲プロジェクトの2005年頃、そして客船ターミナルの新・港村を運営した2011年頃、また桜木町の廃線高架下を使ったR16スタジオの2018年頃になろうか。「芸術不動産」は横浜で進行している別事業の名称だが、バンカートは所有はしないものの、池田さんには「芸術不動産王」の称号が贈られておかしくないくらいだ。しかしまた振り返ってみると、このとき同時に、北仲地区の歴史的建造物はひとつまたひとつと姿を消し、またあるものは変容を遂げてきた事実にも気づかされる。帝蚕しかり、関東財務しかり、日本郵船倉庫しかり、他にもいろいろあるだろう。要は、土台となる「素」が希薄になってしまったのだから、今バンカートが最終的に場所を失い、活動リソースであったものすら処分対象となっていることも驚くにあたらない。複雑な気持ちは拭えないが、膨大な物の山を片付けなければならない。また未来に向けて一歩を踏み出さねばならないのだからお金が要る。「バンカートの素」がいつか再びspicyに輝くことを願い、応援したい。

溝端俊夫(NPO法人ダンスアーカイヴ構想)

大野一雄フェスティバルオープニング(北仲第二工区 / 2008)

国吉直行さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.84

ヨコハマ創造都市の牽引者BankART1929 次の展開に期待し、応援します。

横浜市の都市デザイン活動は、横浜市の六大事業展開などに連動し、1970年代から運動的に活動を開始した。都心部関内地区や山手地区などで、広場やプロムナードの連なる、歩いて楽しい街、開港以来の歴史伝統の生きづくまちなみなど、「個性ある都市空間づくり」として連続的に成果を挙げ、1980年代後半からは、さらに活動領域を都心周辺区や、みなとみらい21地区へも拡げていった。これらの成果は、のちにグッドデザイン賞金賞、建築学会賞業績賞、土木学会デザイン賞特別賞などを受賞する大きな評価を受けている。

こういった中で、都市デザイン室は、「個性的な各地区の魅力空間づくり」の次の展開を模索、一定程度整備された個性的都市空間の中で芸術文化デザインなどが実験的に展開される「創造実験都市」を次の運動目標に掲げた。そして、1990年の「バルセロナ・ヨコハマ・シティクリエーション90」“BAY90”や「芸術は都市をひらく展」などを開催した。この運動を主導したのは、都市デザインチームの岩崎駿介、国吉直行などスタート期からの活動に少し遅れて参加した北澤猛であった。

残念ながら、このBAY90など「創造実験都市」の試みは、いったん、終息してしまうのであるが、2004年に、横浜市では、新たな「創造都市ヨコハマ」が提唱される。これを主導したのが、横浜市都市デザイン室を離れ、東大教員となっていた北澤猛であった。

ヨコハマ創造都市の担い手誕生

2002年、当時の中田宏市長に、北澤は大学教員の立場から、「創造都市」政策を提言する。そして、最初の実験的事業となったのが、2004年の二つの歴史的建造物「旧第1銀行」と「旧富士銀行」を活用した、「創造都市活動」の民間の担い手募集であり、選ばれたのが池田修さんをリーダーとする「BankART1929」チームであった。

その後のBankART1929の八面六臂な実験的活動と展開ぶりは、多くの方々がご承知のとおり、横浜に新たな息吹を吹き込み刺激を与えた。そして、彼らの活動の中で特質すべき点は、「創造都市活動」として、横浜で芸術文化・デザインの若手活動家のコミュニティを育てるといったことなどのほかに、都市ヨコハマの未来を新しい人々を交えて議論する場を持ち続けたことであった。こういった、「コレカラノ横浜」への議論は出版物としても多く出されている。これらの活動の仕掛けは、池田修(芸術文化の都市展開)と北澤猛(次の都市デザイン開拓)の二人の狙いの融合したものであった。

今後への期待

BankART1929はすでに横浜以外でも活動成果を挙げているが、今後も横浜をベースに、細渕太麻紀代表、秋元康幸副代表のリードで、池田・北澤コンビのような芸術文化振興と都市デザインの融合した、新時代の創造的展開が生まれることを期待しています。

なお、2022年3~4月に都市デザイン50周年を記念する「都市デザイン横浜 展」のBankART KAIKOでの開催については、BankART1929の皆様には、多大な協力とご支援をいただいたことを感謝いたします。

国吉直行(都市デザイナー、横浜市立大学客員教授)

都市デザイン 50周年記念事業「都市デザイン 横浜」展(BankART KAIKO / 2022)

友部正人さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.85

「本気の人」

池田さんがなくなってBankARTは空っぽになったのか。BankARTの巨大なスペースを埋めていたのは池田さんの存在だったのか。とにかくたくさんのことを残して池田さんはいなくなってしまった。

ぼくが池田さんと会ったのは2004年の夏のことだった。横浜ならではの古い建物で詩や歌のイベントをさせてもらったり、北仲ホワイトへの入居を誘われたりして、ぼくはいつのまにか池田さんと親しくなっていった。

2008年9月に池田さんの発案で、大岡川を船で歌いながら下るという「川下りライブ」をしたことがある。小さなボートに音響機材を積み込み、大岡川の黄金町と日ノ出町の真ん中ぐらいから海まで、川岸に歌を届けながら下っていくというライブだった。たくさんの観客は川岸を歩きながら歌を聞いてくれた。ちょうど満潮時で水位が上がっていたため、橋の下をくぐるときは背をかがめたり橋を押し上げて船を低くしなければならなかった。大岡川最後の橋に差し掛かるとき、橋の上で大きな旗を振る池田さんの姿が見えた。その全面的な応援ぶりにぼくはとても感動した。「池田さん、ありがとう」というぼくの感謝の気持ちはこの時に始まった。彼は「本気」の人なんだとわかったから。

横浜市には彼の「本気」が伝わらなかったのかもしれない。ただの行政のスケジュールの一つとして処理してしまった。それが街の行政の限界なのかもしれない。その限界を知ったところから出発すれば、ぼくたちのこれからの道筋が見えて来るに違いない。

友部正人(シンガーソングライター)

友部正人「大岡川 川下りライブ」(大岡川 / 2008)

黒田大スケさんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.86

「公園の様なところ」

横浜にはいろいろな思い出があって、そのほとんどがBankARTと結びついています。10年ほど前に、特に何の活躍もしていない私を引き上げて発表の機会をくださってから、その後も何度か自身の活動にとって重要な転機となる機会をいただきました。本当に感謝しています。今回のお引越しの件に関しては大変驚き、残念に思いました。しかし、あっという間に、すごいパワーで状況を展開していく逞しさに勇気づけられもしました。

さて、私が考えるBankARTの1番の魅力は、公園の様な開かれた場所であることでした。簡単に出来ることではありませんが、引越し後もそんな場を築いてもらえたらいいなと思っています。経済的な面では、引き続き多くの方々のご支援が必要だと思います。また、企業や自治体の抜本的な支援も期待したいところです。1日でも早く環境が整いますことを心より願っています。

黒田大スケ(美術家)

《東風》黒田大スケ「BankART Life4 "東アジアの夢"」(BankART Studio NYK / 2014)

《彫刻に聞く》黒田大スケ(2017、ビデオ)[仁川アートプラットホームのレジデンスで制作した作品]

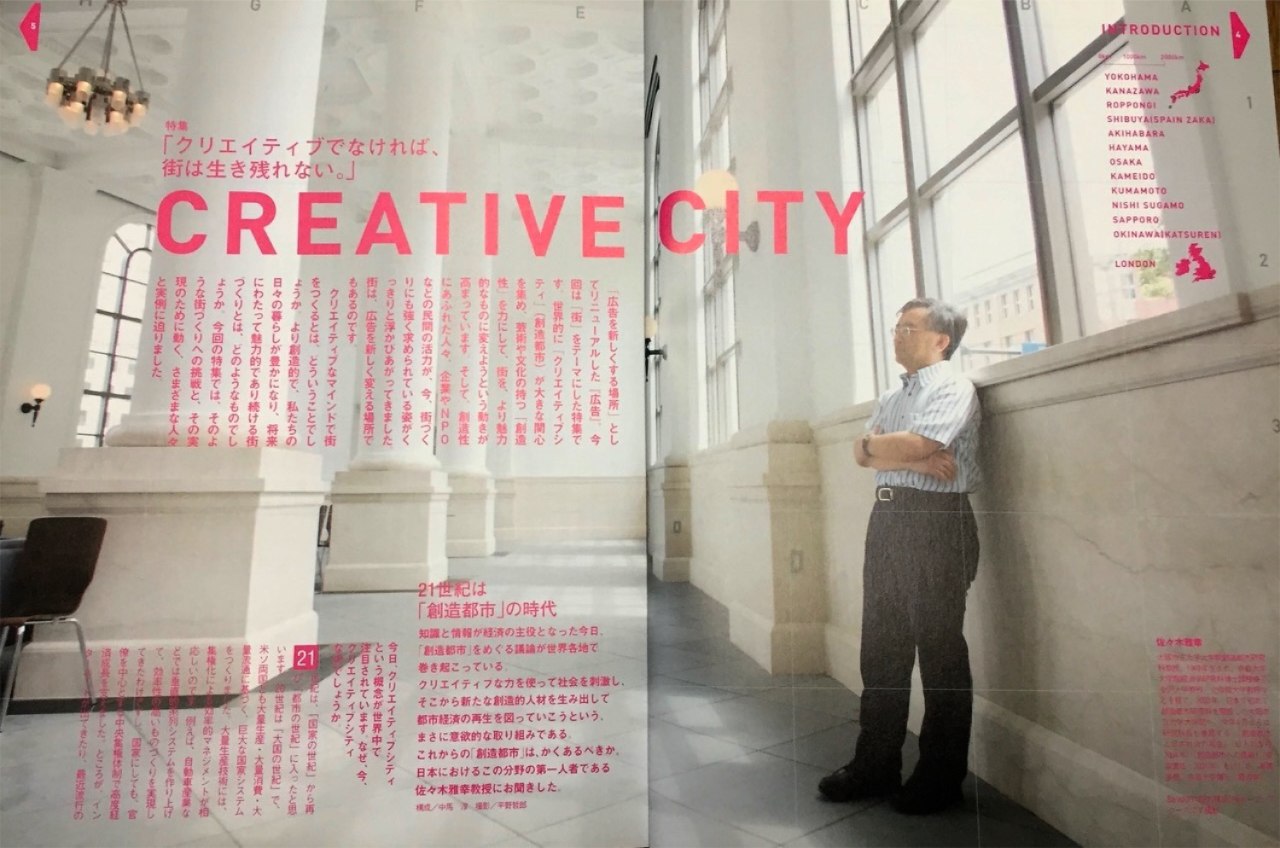

佐々木雅幸さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.87

BankARTは日本の、いや世界の創造都市のCreative Milieuであったし、これからも、あり続けねばならない。横浜市からひと時、その姿が見えなくとも、創造都市の世界的ネットワークの拡がりの中で、必ずや、再生して登場するものと信じている。その為にも、クラウドファンディングを成功させたい。応援しています。

佐々木雅幸(大阪市立大学名誉教授、創造都市ネットワーク日本顧問)

BankART 1929 Yokohama

菅野裕子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.88

2004年以来、BankARTのおかげで、それまで知らなかった横浜のたくさんの景色を見ることができました。展覧会で特に記憶に残っているのは、2009年の原口典之さんのオイルプールです。オイルの鏡面の美しさと強烈な臭い、そして横浜の海辺の風景も合わさって一つの作品となったような体験でした。

BankARTスクールの、終了後の語らいの時間では、他では経験したことのない独特の心地よさを感じました。こんな風に、BankARTと池田修さんは、たくさんの忘れがたい空間と時間を作って下さいました。

あるとき、池田修さんから不意にお電話をいただいたことがありました。そのときの池田さんの言葉は、今もことある毎に私の背中を押してくれています。だから今度は私に応援させて下さい。これからもこの横浜でBankARTらしい活動が続けられていきますように、心から願っています。

菅野裕子(建築史研究者)

「BankART school」五十嵐太郎+菅野裕子「装飾、かたち、街並み~横浜や日本橋などの近代建築から考える」(BankART Station / 2024)

「BankART school」五十嵐太郎+菅野裕子「装飾、かたち、街並み~横浜や日本橋などの近代建築から考える」(横浜の街歩き / 2024)

安藤朋子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.89

2004年に新聞で、BankART1929ができたという記事を見た。銀行跡地をアートスペースに再利用するという発想、そして何より「BankART」という抜群のネーミングに飛びついた。RICEGARALLY(旧佐賀町エキジビット・スペース)も2002年に閉鎖され、気がつくと東京近郊には魅力的なオルタナティヴスペースがなくなっていた。

私たちは、そのBankARTに即座に売り込みに行った。迎えてくれたのは主宰者の池田修さんで、私たちのあり余る熱意(笑)を受け止めてくれた。

以後、BnakARTとTheater Company ARICAの長い付き合いが始まった。2004年から2022年まで、なんと7作品26ステージをBankARTと名のつく至る場所で上演した。横浜以外でも、彼らの企画した越後妻有公演に2度参加した。

その間、BankARTは目まぐるしく移転することになる。BankART 1929 Yokohama(旧第一銀行)、BankART 1929馬車道(旧富士銀行)から始まり、Studio NYK、高島町のR16スタジオ、Station、KAIKO、その隙間をぬって、新港ピア、Home、SILKなどなど。

新しい場所をやっとリノベーションしたと思いきや、また閉鎖、また新たに、を繰り返してきた。私はその全部の場所に足繁く通い、ほとんどのスペースで公演をし、その再生ぶりを目撃してきたが、その様は驚異としか言いようがない。何度も何度も、眠っていた空間が目を見張るアートスペースとして息を吹き返し、とたんに躍動し始めるのだ。原動力は池田さんの狂気のエネルギーとそれを支えるスタッフだろう。いついかなる時も、どのスペースを訪ねて行っても、池田さんが不在だったことはなく、BankARTに住んでいるのかと思うほど、朝から晩まで全身全霊の仕事ぶりだった。

BankARTはスペースを提供するだけでなく、作家たちにも大きな影響を与えた。斬新な企画をしたり、アーティストとアーティストをつないだり、時にはクリエーションに加わり、作品の成果だけでなくプロセスも重視した。そして芸術がウチに閉じることなく、外へ外へと広がっていったように思う。

馬車道の駅を降りて劇場に向かうとき、私はどれほど心踊ったことか。横浜の街がBankARTによって芸術の息を吹き込まれたように感じた。また新高島の駅構内に誕生したBankART Stationによって、そこを行き交う人々の中にアートへの関心が芽生える兆しを感じた。

これは池田さんをはじめ細淵太麻紀さん、中川達彦さんらが1980年代から活動し続けている美術集団PHスタジオの「都市と建築と美術の共生」という、しっかりとした理念に根ざしているのだろう。

BankARTは、その理念と高い志しによって、何度でも蘇る不死鳥だと信じている。

安藤朋子(Theater Company ARICAアクター)

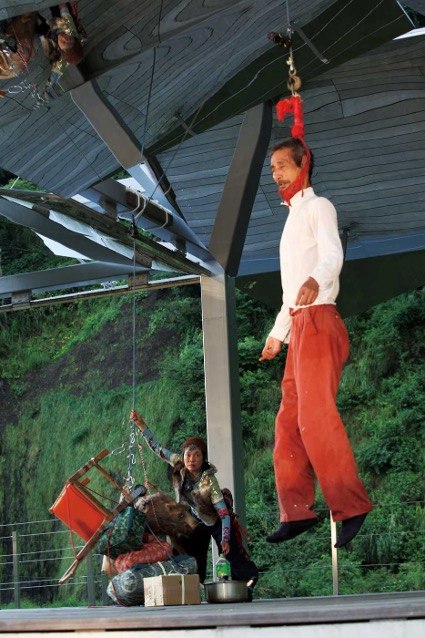

Theater Company ARICA「KAWASE」公演

(BankART 1929 馬車道 / 2004)

首くくり栲象+ARICA「バタフライ ドリーム」

(越後妻有バタフライ・パピリオン / 2009)

©️BankART1929

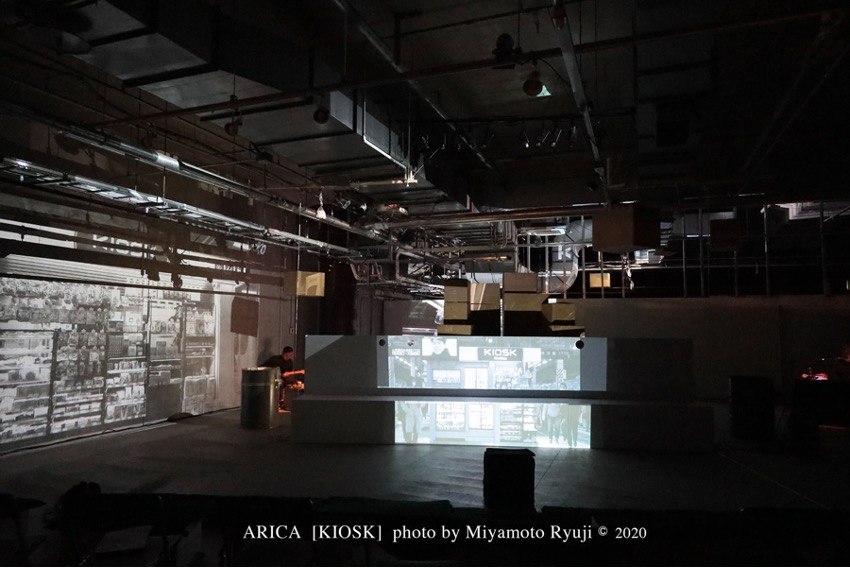

Theater Compny ARICA「KIOSK」公演

(BankART Station / 2020)

吉田有里さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.90

2004年のBankARTのオープンからスタッフとして関わり、

この場所でアートコーディネーターとしての多くのことを学び、たくさんの人と出会いました。

その経験が、いま名古屋で活動するアートプログラムやレジデンスなど自分の基盤になっています。

展覧会、パフォーマンス、スクール、パブ、スタジオ、イベントなど、

多くの表現者の発表の場、制作の場であり、多くの来場者にとっては鑑賞の場、学びの場、交流の場であった誰にとっても開かれたスペースが幕を閉じることは、横浜での居場所を失うようでとても寂しいです。

社会が変化する中でアートセンターの運営を継続する大変さを実感する1人として、

20年の長期に渡りBankARTを運営に関わったすべての皆さんへの感謝と、これからの「場」に捉われない活動を応援したいと思います。

クラファンの締切まで残り僅かですが、これからBankARTの活動を期待しています!

吉田有里(元BankARTスタッフ/アートコーディネーター)

「39アートの日 アートグッズオークションシミュレーション」 (BankART 1929 Yokohama / 2008.3.9)

長谷見雄二さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.91

アートを通じて、世界とつながり、歴史を掘り起こして地域に浸透する官でもなければ資本でもないBankARTの取り組みに希望を感じてきました。

BankARTを旧知の池田修さんが立ち上げた2004年、私の研究室が関わった取り組みを元に建築基準法が改正された。京町家等に使われる伝統木造の防火・準耐火構造仕様の告示である。

伝統木造は法適合性がずっと曖昧で、市街地では増改築も難しかったが、阪神淡路大震災で更に逆風が吹いた。法的に曖昧なのは実験データがないからだったが、これにブチ切れた京都の棟梁に「試験体はいくらでも作るから実験しろ」と凄まれて、2000年から職人たちと知恵を出し合って実験を始めた。すると、最初から見通しの良い結果が出て、最後は国からも資金を提供されて法改正に至ったのだった。法改正には何度も関わったが、草の根で取り組んだのはこれが最初。しかも、これほどスムーズで金がかからなかったことはない。首里城再建も、この技術を利用しているのである。

BankARTの意義については、もう大勢の方が記されている。それに一言、付け加えるとすれば、何であれ、生活や生業のあり方を変えるようなことは、その当事者の現場を拠点にしなければ成就しない。少し乱暴だが、現代アートが生まれて独り立ちしていく場も、都心の大美術館等ではなく、街角の怪しげな建物や市井のギャラリーという点では、そう変わらない。アートを逞しく育てていく拠点として、BankARTを応援しています。

長谷見雄二(早稲田大学名誉教授、建築防災学)

「伝統木造の防火性能検証のための実験時の様子」

Renovation Project -ラジカルできちんとした建築構造と防災(BankART Studio NYK / 2008.5.11)

中村政人さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.92

BankARTを立ち上げる前に池田さんから横浜で一緒に活動できないかと相談されたことがあった。また、東大の都市計画家の先生からも横浜で創造都市をつくるから横浜で活動しないか?と誘われたことがあった。当時、コマンドNを立ち上げ秋葉原TVを実現しスキマプロジェクトなど都市にアクションを起こすことを始めた頃だった。あのときの想いは、池田さん達が横浜を面白くするなら、私は秋葉原・神田を面白くしようと。地場に根付き草の根的に活動する池田さん達のビジョンは、同じ方向を向いていたからこその考えだった。

3331とBankARTは、どちらも行政の文化政策として始まったことから終わりも行政からの意向でバッサリと活動を止められた。これから新たに次のステージへのチャレンジが始まることもなぜか同じ運命をたどっているように思える。オルタナティブな表現活動は、どこまで行っても、もう一つの価値を探り続ける性である。BankARTのチャレンジを応援することは、私達のオルタナティブな道を閉ざさない事でもある。クラウドファンディングも残り少ないけれど、忖度ないART界のためにも応援したい!

中村政人(アーティスト、東京藝術大学絵画科教授)

撮影=中島良平

BankART school「これからどうなるBankART」研究会「創造都市の交流拠点としてのBankART」吉本光宏、中村政人、日沼禎子(BankART Station / 2022)

中村恩恵さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.93

BankART1929の新しい旅路に良き順風が吹きますように。

心から応援しています!

中村恩恵(日本女子体育大学准教授)

廣田あつ子+中村恩恵「Twosome」[BankART LifeⅢ 新港村](新港ピア / 2011)

池田修を偲ぶ6日間「都市に棲む―池田修の夢と仕事」でのパフォーマンス(BankART Station / 2022)

三輪律江さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.94

横浜の文化芸術活動を牽引してこられたBankART1929。

歴史的建造物を舞台にした多様な活動そのものは横浜の貴重な文化財産でもあります。

そして我々はその活動を後世に引き継いでいく使命もあります。

今回のファンドレイジングは、そんなBankARTがステージを変えていく大きな一歩です。

皆様の温かいご支援が、後世に引き継がれていく文化づくりへと繋がります。

みんなの力で更なるステージへ!

三輪律江(横浜市立大学教授/認定NPO法人ミニシティ・プラス理事長)

『ミニヨコ・アートビレッジ』「BankART Life III 新・港村~小さな未来都市」(新港ピア / 2011)

青柳隆之さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.95

青柳組改め青柳建設の青柳です。

バンカートさんとの出会いは, バンカートさんが拠点を銀行から旧郵船博物館に移転する時に、横浜市の仕事で旧郵船博物館の改修工事を請け負ったのが始まりです。

その工事を施工している時に、役所の担当者にいろいろと物申していたのが池田さんでした。池田さんの意見が採用されて、工事の変更が多かったのですが、驚いたのがその変更を役所の担当者が許していた事です。

そんな池田さんから改修工事が終わった時に「今度何か仕事を依頼したら引き受けてくれますか」と言われました。「よろしくお願いします」とお答えしたのが池田さんとのお付き合いの始まりです。

建築の仕事しかしておりませんでしたので芸術のお仕事は未知の世界でした。

それ以降は、たくさんの仕事に関わらせていただきました。

無茶ぶりや工期がなかったり、とても難しかったり大変でしたが、なんとか納めて参りました。その中で池田さんからの信頼度は高くなったと思います。

そして仲良くしていただき、いつも気に掛けていただきました。

ある時に設計の先生から「何でそんなに池田さんに信頼されて仲良くできるのですか」と質問された事があります。自分は少し考えて「仕事の積み重ねです」と答えましたが、何か波長が合っていたのかもしれません。

そんな自分でも池田さんと口論をした事が何回かあります。

ある時は道路で怒鳴りあったりしました。またある時は自分に夢を語ってくれました。

今となっては懐かしい思い出になりました。

池田さん ありがとうございました。

そして今回はバンカートさんが、このような形になってしまい非常に残念です。

でも、また復活してください。

図々しいのですが、自分もバンカートグループの一人だと自負しております。

そして今後の活躍に期待しております。

BankART1929 FOREVER

青柳隆之(株式会社青柳建設 代表取締役)

柳幸典 「Wandering Position」クレーン車による搬入作業 (BankART Studio NYK / 2016)

牛島智子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.96

池田さんがBゼミに入るのに隣の部屋に引っ越してきた。もう40年以上前の話だ。Bゼミで過ごし、PHスタジオを立ち上げ、ヒルサイドギャラリ―では3度も個展を企画してくれた。私は八女に帰り上京するたびにBankARTに立ち寄った。まざまざと変わっていく横浜に,BankARTのけん引力に鼓舞され続けてきた。私が地方で実験精神を持って、今だやり続けられているのはこういう関係があったからだ。

「牛島君はいつ来るんだ!」と、かたちの発語展の設営の慌ただしい活気の音が聞こえる中、田中信太郎さんから電話が掛かってきた。場を作り上げるときの緊張と興奮はわくわくする、伝わってくるものだ。この時の信太郎さんの声がここ数日ずっとリフレインされている。そうか引っ越しといえど次の場を作る移動だ。またどこかで合流できるのを楽しみに私の方はメンテナンス整えていますよ。

牛島智子(美術作家)

BankART AIR 2010(BankART Studio NYK / 2010)

BankART AIR 2017(BankART Studio NYK / 2017)

菅野幸子さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.97

2001年、横浜トリエンナーレが始まり、横浜市は文化芸術活動を核に据えた新たな都市政策を模索していた。丁度その頃、欧米では、創造都市という概念や事例が都市政策者の間で大きな関心が寄せられるようになっており、2002年、横浜市でもこの概念を生み出した都市の文化戦略の専門家であるチャールズ・ランドリー氏を招いて、ンポジウムを開催することになった。共催団体の一員としてこのシンポジウムを担当したことから、横浜市の創造都市政策にも関わるようになった。2004年、横浜市は、多彩な創造的な活動により市の活性化を目指す創造都市政策を打ち出し、その象徴的存在がBankART1929だった。以後、BankART1929は、日本を代表するアートセンターとして、規模においても、運営方法においても、活動内容においても圧倒的、かつ先駆的な存在感を示してきている。先駆的ということは、同時に、予測のつかない課題や困難を引き受けざるを得ない宿命も負っているということだ。しかし、それを乗り越え、未来につなげる活動も生み出していかなければならない。それは、BankART1929の当事者だけではなく、文化芸術活動に携わる全ての人々の支援があってこそ、可能となるのだと思う。これからも、横浜のみならず日本のアートシーンを牽引する役割を心より期待したい。

菅野幸子(AIR Lab アーツプランナー/リサーチャー)

簑谷則美さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.98

クリエイティブを活用した横浜市の都市ブランディング――。BankARTはその期待を背負い、期待に応えてきました。活動の在り方を推進委員の立場で検討するとき、そこにはさまざまな評価軸が設定されていましたが、私は「本物でありカッコいいこと」が外してはならない価値だと捉えていました。陳腐なフレーズですが、市の事業という枠組みの中で、これを実行するのは簡単ではないはずです。

BankARTはそれを見事に体現し続けてきました。想像に難くないのは、そのために注がれたチームの情熱と膨大な汗。だからこそ多くのファンが、次の展開を見つめています。これまで以上に影響力のある大きな存在になってほしい。一人のファンとして私も応援しています。

簑谷則美(プランナー/元横浜市創造界隈形成推進委員会委員)

卯月盛夫さんから応援メッセージをいただきました!

応援メッセージ Vol.99

横浜の50年の都市デザインの成果を語る時、BankART1929の活動は欠かせない存在です。物的な環境づくりはもちろん重要ですが、あくまでも器です。実際はその場に誰がいて、どのような生き様を見せてくれるかが、都市の魅力です。横浜に関わる創造的な都市人による奥深いアートや文化を顕在化させ、牽引してきたBankART1929の次のステップをぜひ応援してください。

卯月盛夫(都市デザイナー、みなとみらい21まちづくりトラスト運営委員長、早稲田大学名誉教授)