福岡県大川市の家具メーカー、広松木工主催による家具展「WHITE FUSION」が、9月13日から23日までNYK3階の全フロアで開催されました。約1000㎡のスペースに、真っ白いカーペットを敷き詰め、繊細な手触りの家具が置かれると、コンクリートの空間が雰囲気を一変、アットホームな展示&即売会場になりました。子どもたちが椅子を作るワークショップも開催。連日沢山の家族連れで賑わいました。

Event

「PHaTPHOTO写真教室」

「PHaTPHOTO写真教室」横浜校2013年1期がスタートしました。(7月14日)

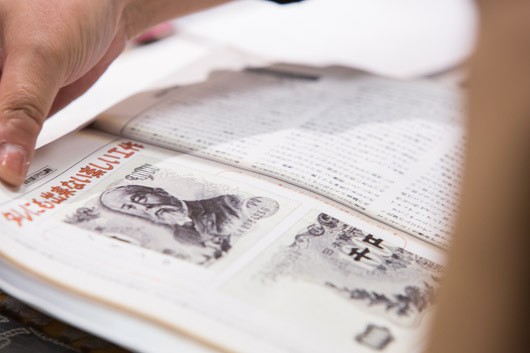

横浜港が開港し、その翌年1860年にアメリカ人O.E.フリーマンが横浜に初の写真館を開いたのが日本における商業写真の始まりとされています。その後、初の日本人写真師とされる下岡蓮杖は1862年に横浜に写真館を開業しました。横浜は写真ときってもきれない歴史があります。今回、馬車道に残る歴史的建造物を活用した文化芸術の中心で開校できることを嬉しく思っております。毎月第2第3日曜日、1年間に渡るカリキュラムでは技術的な講義だけではなく、「人は何に感動し、シャッターを切るのか」というメンタルな部分にも重点を置いた授業を行っていきたいと思います。第2期は2013年10月開講を予定しています。第1期の途中入校も可能ですので、ぜひお問い合わせください。詳しい内容は、東京都中央区京橋3‐6‐6エクスアートビル2F

03‐5524‐6991(今村)HP http://www.ppschool.jp/

鈴木重美(PHaTPHOTO写真教室事務局)