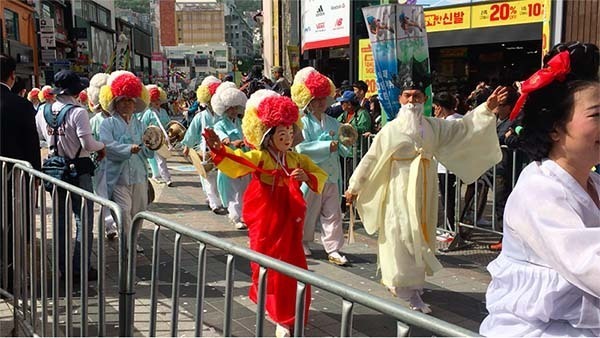

5月の連休の頃は、毎年釜山へと招かれます。釜山タワーのある龍頭山公園周辺を中心に、朝鮮通信使祭が毎年行われるからです。今年も例年通り好天に恵まれ、式典や行列に列席してきました。

今年は特に、現在日韓共同登録申請中の、朝鮮通信使のUNESCO世界記憶遺産への登録の可否がこの秋に決まることになっており、それを祈願する催しなども行われました。

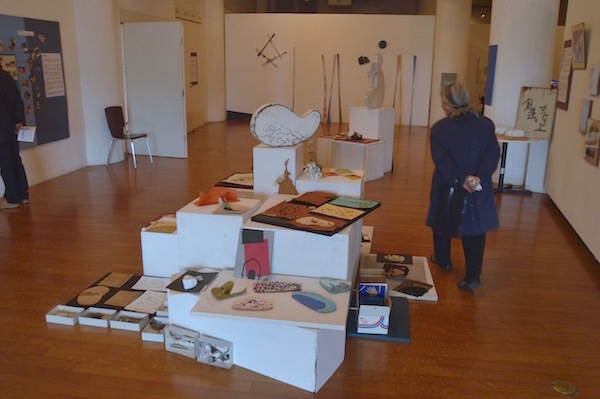

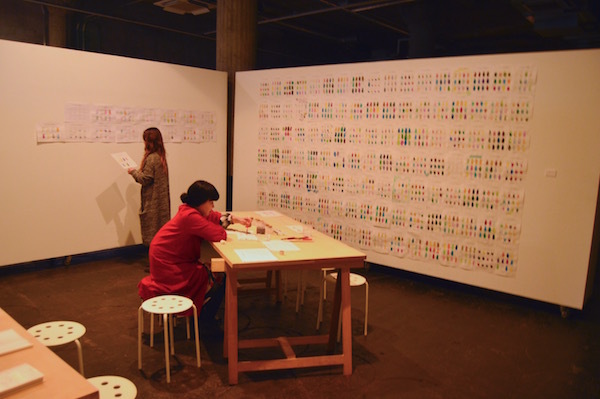

翌日は釜山市街から西方に向かい、ホンティアートセンターへ。

釜山文化財団との協定により、レジデンスの交換プログラムの準備を進めているため、施設と周辺の下見に。周囲は工業地帯ですが、合間にアーティストのスタジオが点在しているそうで、徒歩3分くらいのところに、区が新たなレジデンス施設を新設していました。また新しくできる釜山市の現代美術館も近くにできるとあって、これからが楽しみな地域のようです。