韓国光州広域市より東区議会議長一行の視察団をお迎えしました。光州は、昨年の東アジア文化都市であり、また光州ビエンナーレ開催地、今秋にはアジアンカルチャーコンプレックスの巨大文化施設もオープンします。バンカートでは、昨年11月に光州市立美術館の展覧会「光の都市 光州」が行われています。何かと親しく行き来のある光州市。今後もいろいろなレベルでの交流を展開したいと思います。

Event

スクール2015スタート 朝鮮通信使part2

BankARTスクールの2015年度のゼミが今日からスタート。月曜日の講座は朝鮮通信使part2。

仲尾宏先生を中心にかなり専門的なとこまで、つっこんだ授業だ。part2を企画したのは、

BankARTが中心になって継続している「続・朝鮮通信使」が、かなり広範囲に展開されてきたので

ここらで再度、基礎を固めたかったからだ。今年の夏から秋にかけて行なわれる、BankART妻有でのAIRプログラム、シンポジウム、10月の光州市立美術館でのBankARTの展覧会、光州に新しく誕生するアジアのハブセンターとの関係等々、韓国との関係は多彩に広がっている。

これからどのように歩んでいくか?

既に、日韓の交流事業は、毎日食べる食事のように僕らの日常になってきている。

BankART AIR 2015 ウェルカムパーティー 4.10

BankART AIR 2015のスタジオインから10日が経過。

搬入も終わり、アトリエは位置や壁の配置もだいたい決まった。アーティストたちも本腰をいれて制作に取り掛かり始めたところで、日毎に各作家の特色が垣間見える。また、作家同士の付き合いもうまれてきている。

4.10の夜、ウェルカムパーティーを開催。あいにくの雨のため、テラスの空間は使用できず、恒例のバーベキューは中止。スタジオアーティスト+参加者で1Fは200人ぐらいの人でいっぱい。ぎやかな会となった。

18日(土)より、毎週土曜日18:00〜19:30にスタジオアーティストのトークを開催する。

毎回、4〜5チームを紹介する。ドリンク片手に、気軽に参加してください。

中原佑介美術批評 選集 第二巻 第八巻 出版!

中原佑介美術批評 選集

第二巻 『日本近代美術史—西洋美術の受容とそのゆくえ』

第八巻 『現代美術とは何かー二〇世紀美術をめぐる「対話」』

が出版された。これで全12巻のうち、都合8巻刊行されたことになる。

中原氏のオリジナルな著作が、ほとんど絶版の中、若い人にも読んでもらいたいという願いの中での出版計画(氏が存命中の)だったが、まだまだ新しい世代に氏の名前と文章が浸透したとはいえない。昨今の文字離れは美術批評でも著しく、現在の現代美術をテーマにしたトリエンナーレやフェスティバルの人気(この言葉は不適切かもしれないが、確実に観る人は増えている)とは、まったくといっていいほど連動してこない。率直にいって、販売成績が悪い。

それでも出版しつづけるのは、「絶対に伝えなければいけないアーカイブ」だからだ。

中原佑介氏が亡くなって(2011年3月3日)から、既に4年が経過した。

続けていきたいと思う。

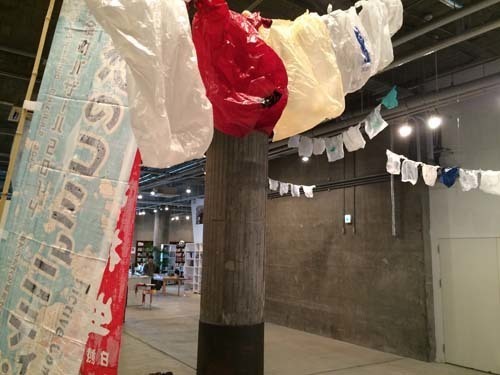

BankART AIR 2015 スタート 4月1日〜6月30日

「BankART AIR 2015」の入居が始まった。

Artist in Residence といっても、BankART Studio NYKには居住できないので、テンポラリーなシェアスタジオというのが、正確な意味合だ。

今年は49チーム。ワンイヤーのスタジオアーティスト5チームを加えると、54チームのなかなかの大所帯だ。

これからは、1Fを除いて、全館クリエイターの制作場所となる。

例年通り、会期中たくさんの開口部も設けているので、一般の人が参加できるイベントも多い。

4月10日 ウェルカムパーティ

4月18(土)から毎週末は、アーティストトーク(4チームづつ)

6月19日(金)〜28日(日)はオープンスタジオ

その他、原則として見学は自由(受付で名札を貰ってください)ですの、

皆さんお気軽にご参加ください。

サンドラム 帰国(3.31)しました。台北滞在日記vol.2

サンドラム 台北滞在日記vol.2

3/8にダンサーの亀田が合流後、離島の蘭嶼に行く予定が、悪天候によりフェリーも飛行機も欠航になったため、予定を変更し、南部山地のパイワン族の土坂(トゥパン)村へ。

パイワン族は音楽と彫刻が素晴らしい事で有名で、土坂にはパサリという彫刻家の家があります。パサリの息子は音楽家で、子供たちと一緒に伝統の歌を聴かせてもらったり、こちらのパフォーマンスを見せたり、川の自然の温泉に入ったりして過ごしました。彼はレコーディングできるスタジオを持っているので、今後続けてコラボレーションやレコーディングなども一緒にやっていきたいと思っています。

その後台南へ移動し、大島、ツダが合流。3/14に台湾全土の大きな反原発デモがあり、そのオープニングセレモニーで、現地のパフォーマンスアーティストチームとコラボレーションをし、パレードに参加。メインステージでは、パイワン族の音楽家Dakanowとコラボレーションをしました。

その後台北に戻り、ハブ、ArisA、荒井が合流。ここからはSUNDRUM8人の大珍道中へ。

数日台北で過ごした後、台東県のアミ族の都蘭村へ。

ここではアミ族の力強い歌や踊りを習ったり、見せてもらったり、海や山に行ったり星を見たりして数日過ごした後、公演を行いました。原住民の方たちは優しく、朝まで一緒に飲んで歌って踊って遊びました。

その後は屏東県の牡林村へ移動。三日間村へ通い、村の子供たちとパフォーマンスの見せ合いや、コラボレーションをしました。原住民の伝統料理や原住民のどぶろく、子米酒をごちそうになりました。

その後善哉、ハブが帰国し、台北でライブをして、明日は6名+助っ人1名でTHAVでパフォーマンスです。台湾での経験や習った歌をいかしたパフォーマンスを考えています。

帰国は31日になります。

iPhoneから送信 坪内

サンドラム 帰国(3.31)しました。台北滞在日記vol.1

横浜台北交流事業で台北のTAV(台北アーティストビレッジ)に1.31から滞在された

多国籍音楽チームのサンドラムさん、3.31に無事帰国されました。

二回にわけて台北滞在日記の一部を公開。

池田様、溝端様、細淵様

ありがとうございます。順調に進んでおります!

今は善哉と二人で台湾南部を旅しています。日本の夏のように暖かいです。日中は最高30度くらいまで暑くなり、夜でも暖かく、テント泊でも寒くありません。

この一週間は台湾南部の原住民パイワン族の部落を三ヶ所訪ねて、歌を教わったり、一緒に歌ったりして旅をしていました。彼らは本当に素晴らしい音楽文化を持っています。部族の伝統は失われていっているので、本当の古い歌に出会うのはなかなか難しいですが、いくつかの本当に素晴らしい唄を教わり、音楽に出会う事ができました。いまの50代から下の世代は、カラオケで演歌や歌謡曲を歌うのが圧倒的に人気で、部族の歌は忘れられていっていますが、歌う事が大好きな事は変わらないようです。一緒に日本の演歌を歌うととても喜んでくれます。

先日、屏東県獅子郷内文村という山奥の部落を訪れました。そこで夜、数人で集まって、獲れたての猿肉を食べながら、酒を飲んでいたときに、60代の男性が自然に歌い出した部族の唄は、本当に素晴らしかったです。技術が素晴らしいのではなく、楽しいから自然に唄が出るという、本当の唄の原点がそこにあったからです。それはパフォーマンス、音楽、アーティストとは何かを改めて考えせられる体験でした。

この後は台湾南東部のアミ族、ブヌン族の村、中央山地のツォウ族の祭を訪れた後、3/8にダンサーの亀田が合流し、離島の蘭嶼島に行く予定です。その後は3/14に大島、ツダ、3/16にハブ、3/17に荒井、ArisAが来台します。台北ではTAVに泊まらないメンバーは他の場所に泊まります。

それでは引き続きよろしくお願いします。2015.3.1(坪内/サンドラムリーダー)