でたりはいったり

年度末にかけて多くの出入りがある

スタジオ系は主にはハンマーヘッドを活用するが、

結構てんやわんやになってきた。

海外から

キムスヒャン/料理研究家/韓国

チェソン/アーティスト/韓国

エレナ/アーティスト/フランス

ノリダン/パフォーマンス/韓国

ジーン/アーティスト/横浜市台北市交流事業/

ミン・ウォン/資生堂ギャラリーマター/映像作家/シンガポール

国内からは

under35関連で作家がふたり、

カフェライブの出演者たちの練習場所

ほとんどが、一ヶ月以上のゲストだ。

スタッフ関係でも海外へ

NYへ4週間

ブラジルへ3週間

イタリアへ2週間

もちろん作家、松田直樹さんは台北で滞在制作。

http://ameblo.jp/january-april2013

ということででたりはいったりが続く

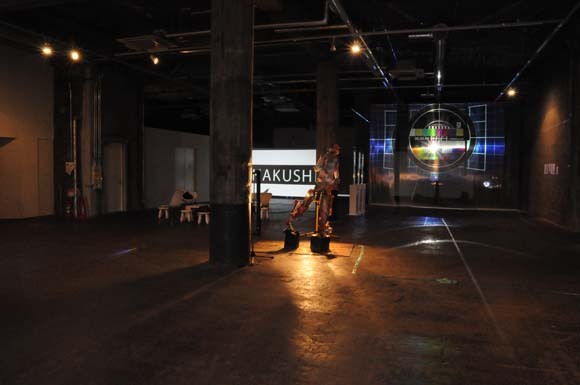

国際舞台芸術ミーティング in 横浜 2013

横浜の冬の恒例行事として定着してきた感のある国際舞台芸術ミーティング in 横浜 2013、TPAM(ティーバム)が今年も開催されました。NYK全館が、世界中から来日した演劇、ダンス、音楽のプロデューサーや実演家で連日賑わっていました。制作者のプレゼンやミーティング、演劇、ダンス、音楽の公演と多彩なプログラムが展開しながら、いろいろな交流の機会が設けられ、参加すればするほどどんどん人と知り合える仕組みです。自分の仕事を紹介し、ひとの仕事も知ることができ、且つ営業にも繋がるという有機的なイベントです。

会期中NYKホールではドイツ人アンティエ・グライエさんのコンサートと86B210のダンス公演、2Fは各参加者のブース展示とディスカッション、3Fギャラリーではイギリスのアーティスト・ラン・グループ、フォレスト・フリンジの展示と公演が行われました。

またKAATやYCC、象の鼻テラス、急な坂、黄金町などでも、数多くの催しがあり、この10年間でこの周辺にオープンした施設群を緩やかにネットワークさせる試みでもありました。

ドイツから来日 アンティエ・グライエさんコンサート NYKホール

86B210公演 「Through the Keyhole」 NYKホール

イギリスのアーティスト・ラン、フォレスト・フリンジ

展示と公演「Playing with Cities」 3Fギャラリー

写真うろうろ

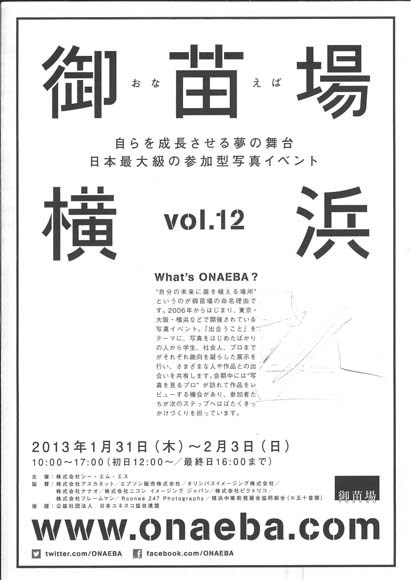

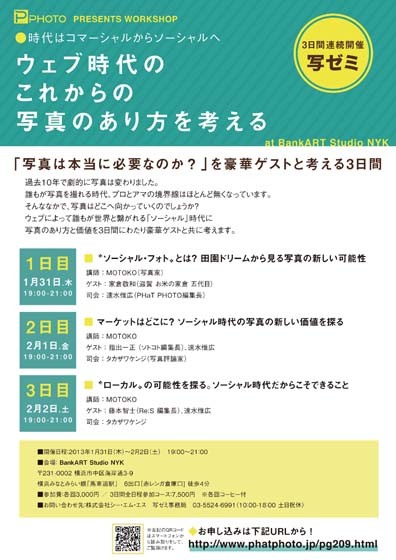

みなとみらいのパシフィコでCP+という写真関連機器の大きなイベントが開催されていて、その中で、「御苗場」という参加型の写真展示会(自分で小さなブースをもってプレゼンテーションする。数は200以上ある)が行なわれている。そのつながりでBankARTでは、夜、写真に関する小さな講座が1.31〜2.2まで開かれており、またそんなこんなの関係で2.3には御苗場関係のパーティがBankARTのkawamataホールで開催される。

別の写真イベントだが、つい最近も、飯沢耕太郎氏が赤煉瓦で開催された公開ポートフォリオオーディションの受賞者を連れて、BankARTパブに飲みにこられていた。アマチュアカメラマンとして撮り続けたい人、あるいはプロを目指している人、既にプロの人など、携帯カメラではないカメラをもった人たちが、俄にこの辺りをうろうろしている。