登壇作家AYUMI ADACHI/Junction 2019/窪田久美子/結いの丘

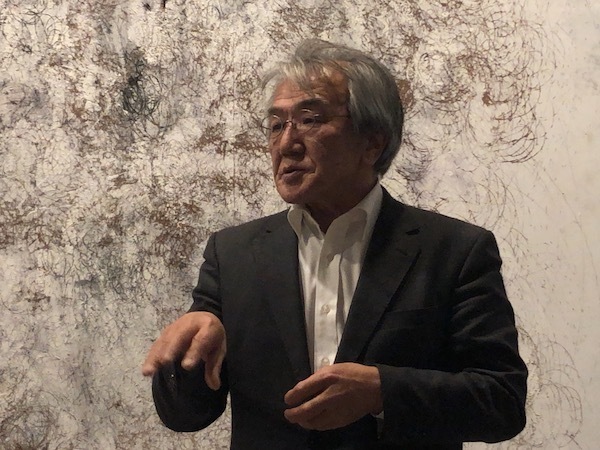

本日のBankART AIR 2019のアーティストトークの会場は、BankART SILK。

この会場があるシルクセンターは、坂倉準三の設計した建物だ。村野藤吾が設計した横浜市の現庁舎と同じ年、1959年に誕生している。コルビジェからの影響は強くて、私たちのガラス張りのギャラリーも、いわゆる柱だけが建物を支えているピロティ空間の構造になっており、外から見ると建物が浮いているようにみえる。夕方だったので、プロジェクターの光の強度も大丈夫だったので、広場(外面)面したカーテンを全開してトークを行った。当然のように街の気配、人々の好奇心が、内部からみてとれ、スライド上映の画像と重なって楽しい。シルクはそれほど広くなく、アーティストが制作している現場でのイベントはちょっと無理があるかと思ったけれど、結果、とにかくここでやってよかったと思った。

Event

AIR2019アーティストトーク 2019年4月27日

既に何度かブログでも紹介してきているが、AIRプログラムの開口部のプログラムのひとつとして、毎週末アーティストトークを開催している。簡単にいうと1人20分間で、これまで自分がやってきたことを紹介するプレゼンテーションの会だ。今回は32チームいるので、一回で大体4チームにお話いただく。参加者は大体、40人~60人で、さほど強い告知もしていないのに嬉しい事に約半分は一般の方が参加してくれる。カフェで行うドリンク片手のリラックスした会だが、毎週行っていると、スタジオアーティスト同士の絆が少しずつ強くなっていき、全体の温度も上昇していくのが感じられる。

AIR2019 ウェルカムパーティ 2019年4月5日

4月5日(金)にAIRのウェルカムパーティをStationで開催した。パーティといっても、入居アーティストたち+αの小さな会。と思っていたら、シルクから8チーム、ステーションに25チーム、都合チーム数で33チーム、人数では60人をこえる所帯になった。だから、お寿司と中華を用意したけども、全然足らなく、近くのスーパーへ買い足しにいくはめに。かわきものやB級グルメを追加で提供したけど、これもみんなよく食べる。参加者は、若い作家も、60才を越える人も含まれるが、みんな本当に食べ物、飲み物を囲み、楽しそうに交流し、よくしゃべる。始まったばかりなのに仲良くしすぎじゃないか?なんて意地悪なことはいわなけど、ちゃんと作品造ってくださいね。

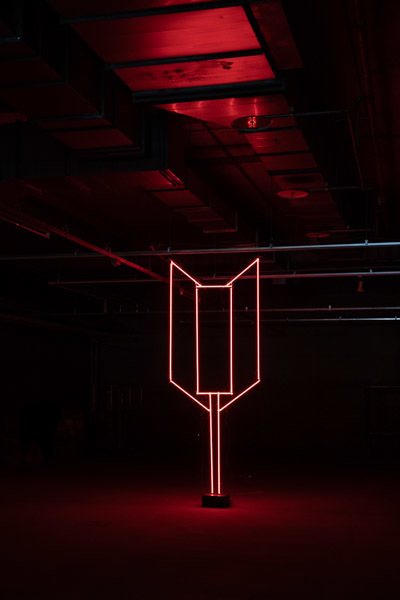

R16スタジオ

R16スタジオのプロジェクトは、予定通り3月末で完了したが、場所そのものは継続使用が認められ、4月からは仕切りもCreative Network実行委員会から、正式にBankART1929へと移管された。これまでと同様、アーティストのスタジオとして活用するか、はたまた作家の作品展を展開するか等、内容は未定だが、トイレ、水回り等は、最低限のコストをかけて整備しようと計画している。

3月に新しくオープンしたBankART Stationとの距離が、たまたま近かった(徒歩6分)のは本当にラッキーで、この15年間考えてきたというよりも、想い続けてきた旧市街地と新都市(みなとみらい)を往来するプログラムを強く構築していきたいと考えている。準備にもう少し時間を要する。

BankART AIR 2019

AIR 2019が始まった。今年も応募は多く、数多くの作家の入居をお断りする事になったが、それでもなかなかカットしきれないという状況もあり、当初20チームだったところをBankART SILKも開放する事で、プラス8チームの追加入居を認めた。地下鉄の駅で3つ離れた場所との連動事業、はたしてうまくいくか?

まずは週末のアーティストトークは共同で行おうと思う。3回に1回はシルクでもやろう。みんないったりきたりしてくれるといい。32チームの若き獅子、年老いたヒヒたちよ、これから二ヶ月、ともに過ごそう!アーティストトークは、週末土曜日の6時30分~ ドリンク片手のリラックスしたトークショーです。是非ご参加ください。

4.12(金)のみ金曜。あとは全て土曜です。4.20/4.27/5.4/5.11/5.18/5.25/6.1

BankART school「不連続統一体・発見的手法」TeamZOO 2019年3月27日

今日は、象設計集団の8回目のゼミ。台湾の象を長らく牽引してきた坂元卯氏と象の建築写真をとり続けている北田英治氏の登壇。これまでの7週間は週替わりで、象のメンバー及び関連チーム(チームZOO)にご登壇いただき、リレートークをしていただいた。名護市庁舎から40年を経ての象チームは、現在も日本国内のみならず、様々な場所で持続的に活発な活動を続けてこられてきたことを、どのゼミも見事に示してくれた。象の創立メンバーの冨田氏もほとんど毎回出席していただき、パテ屋さんの林のり子氏の参加等もあり、そうそうたるメンバーが集まった贅沢で懐かしいゼミだった。みんなバラバラで活動しているようで、きちんと吉坂先生の思想を各人独自に引き継いでいる姿には学ぶところは多かった。最後になったが、このゼミの組み立てにご尽力いただいたのは現在横浜関内のトキワビルに居を構える有形デザイン機構の浅沼秀治氏だ。深く感謝したい。