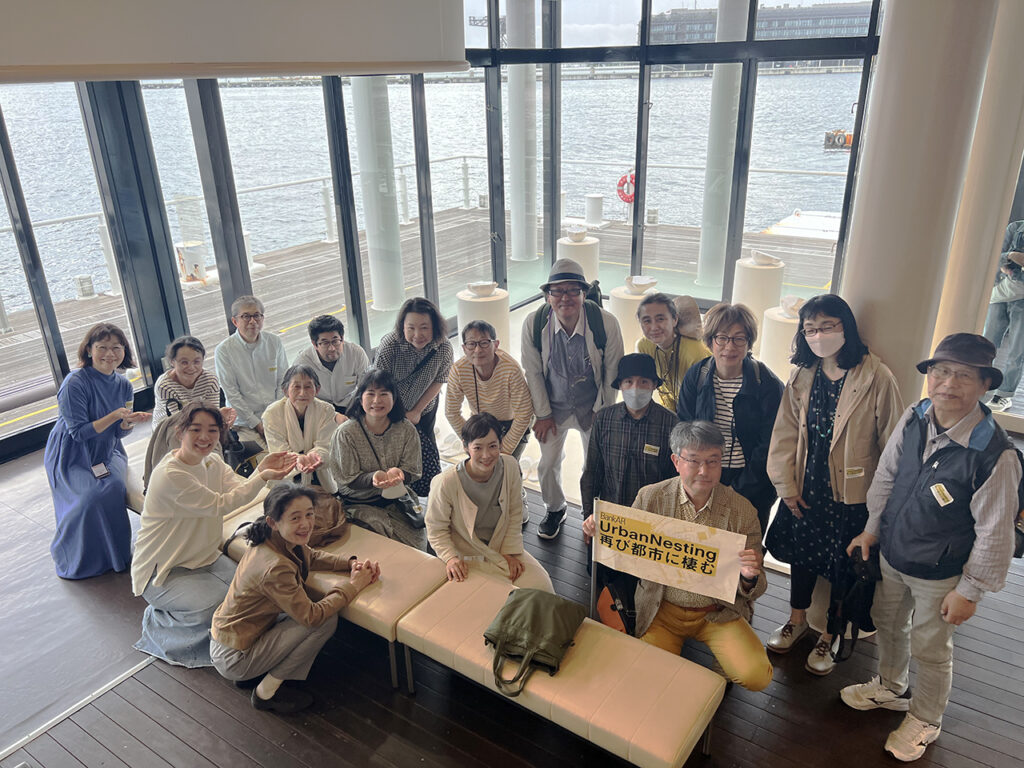

「パブリックアート、いま、ここで生きている」と題された3回シリーズツアーの第1弾、関内地区の作品をめぐるツアー。コンダクターは、この度BankARTから出版された「横浜パブリックアート大全」の編著者である村田真さんと飯島悦郎さんです。

ただ、今回は飯島さんは腰の不調のため最初の説明のみの対応となりました。そのほかのツアーもそうですが、それぞれかなり歩くので後に控えるツアーのことも考えてのこと、残念ですが仕方ありません。

横浜市内にはざっと300件ほどのパブリックアートがありますが、「横浜パブリックアート大全」はそれをまとめたもので、街歩きの友としても活用できるようコンパクトな大きさの本となっています。今回のツアーは本を持っている人は無料、まだ持っていない人は本購入の際に参加費1,000円分の割引券がもらえる(本を購入するなら実質無料)というなかなかお得なツアーとなっています。https://bankart1929.thebase.in/items/86668241

あちこちに点在するパブリックアートを自分で探してみて回るのは、なかなか骨の折れる作業です。今回のツアーでは作品だけでなく、それにまつわる街のことなども併せて多くの事柄をまとめて知ることができるので、作品だけでなくいろいろなことを知りたいと思って参加された方も多かったようです。

今回の集合場所は関内駅南口、まだ朝なので比較的すいています。ここで集合したのち、最初の作品、大通公園前のオーギュスト・ロダンの「瞑想」前で全体的な説明を行いました。とっても晴れているので、説明は涼しい木陰で。

あまりここでは詳しくは触れませんが、大通公園の場所はもともと河川で、その後の緑の軸線構想などにより、地下鉄ルートの上を公園として整備しています、その際に寄付などを活用して作品を設置するという流れで、主要な3作品が設置されていること、設置のため編成された作品選定委員会には、後で作品も出てくる彫刻家の佐藤忠良などが含まれていることなど、様々なことが飯島さんの方から説明されました。

ロダンの作品の設置されているところには、当初はシンボルとなる石造りのステージがあり、その一部として、違和感なく彫刻が設置されていました。現代の彫刻には基本的に「台座」がないけれど、古典などの彫刻には基本的に「台座」があるとのこと。その台座を誰がデザインしたかなどのお話も聞くことができました。

とりあえず今回はここで、飯島さんはお帰りになり、村田さんの説明でツアーを続けます。関内地区はこれから大通公園をとおり、伊勢佐木モール、馬車道をめぐって、BankART KAIKOまで歩きます。

次の作品は伊勢佐木長者町駅のサンクンガーデン(沈床花壇)部分に設置されたヘンリー・ムーアの「三つの部分からなるオブジェ」です。どの方向からも鑑賞できるユーモラスな形ですね。

そこから伊勢佐木長者町駅の真上にあたる広場部分にひっそりと設置された岩野勇三の「笹と少年」。あ、少年が持っているバナナの皮のようなものは、笹なんですね。こちらの作品は「横浜パブリックアート大全」の表紙にもアレンジされています。

横断歩道を渡ってオシップ・ザッキンの「働く女」を鑑賞、このあたりは、当初の公園デザインがそのまま残っている部分で、レンガの階段に囲まれた空間に設置された彫刻を、ゆっくり鑑賞できます。主要三作品は、とても彫刻らしい芸術的な作品ですが、いわゆるモニュメント系の作品ではないことにも、空間づくりに関連した意図が込められているとも考えられています。公園のでき方や昔の形、作品設置や選定の経緯などを考えながら鑑賞すると面白いのではないでしょうか。

さて、そこからは日ノ出町方面に向かい伊勢佐木モールへ。モールに入るところで、同時期行っている志田塗装さんの会場もご紹介。ビル自体に大きく名前を出していないので、意外に場所がわからない人が多いようでした。

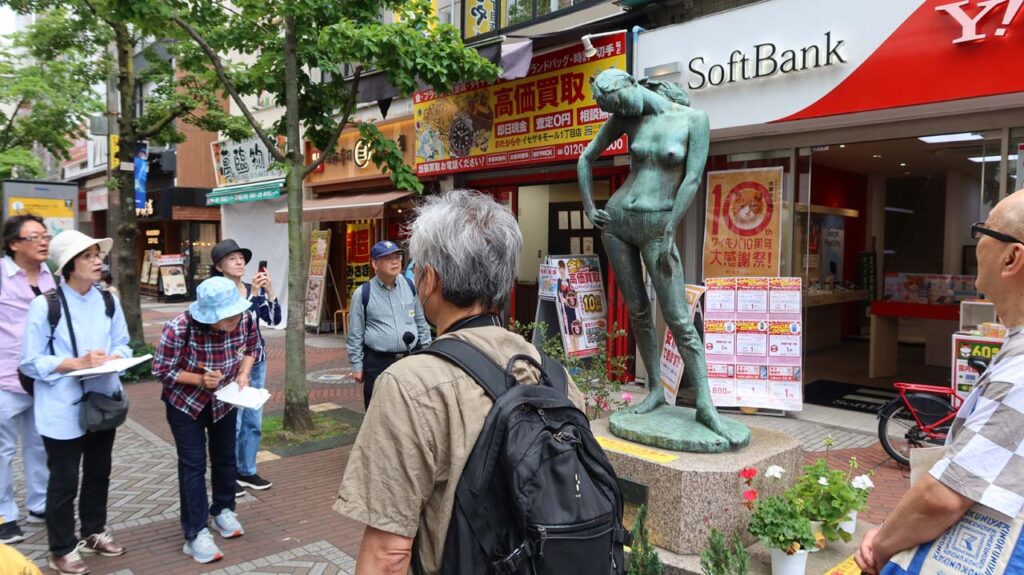

伊勢佐木モールにも多くのパブリックアートが設置されていますが、まずからくり時計をみて、佐藤忠良の「若い女」へ。

こちらでは台座も注目。横に長く伸びた台座は、当初の「ここは道路なのでベンチなどはおけない」という状況に対応したもの。人が座れる形にしてベンチとしての機能を持たせ、「台座です」ということにしたそう。ただ、現在はプランターがいっぱい置いてあって座れません。最近よく意地悪ベンチなるものが話題になりますが、これもそういうことか。普通に休める場所がなくなるのは困ったものですが、今後解決すべき課題かもしれません。

復元された鉄(かね)の橋を渡って、本来の関内エリアに入ります。渡ったところに橋の説明版があるので、通る方はそちらもぜひお読みください。馬車道に入る前に、小田襄の「新風」を鑑賞。こちらは先の「鉄の橋」と復元と合わせて設置されたものだそう。ステンレスのものですが、少し表面が劣化してきています。雨風にさらされる場所に設置されたものは、その後のメンテナンスもきちんと考えていかないといけませんね。

その横に立つビルの角にはヴェナンツオ・クロチェッティの「海辺の少女」がこれまた遠慮がちに設置されています。

いろいろ考えながら、気を付けて横断歩道を渡り馬車道へ。こちらも具象、抽象など様々なパブリックアートが設置されています。

最初に出迎えてくれるのは、本郷新の「太陽の母子」、立派な具象作品です。こちらは「アイスクリーム発祥の地」を記念して設置されたものだそう。アイスクリームはどこにもありませんので、作品から設置意図を読み解くのはなかなか難しい。あとで見る「下岡蓮杖顕彰碑」は、取りあえずなんかカメラとかに関わるものかな、と形でわかります。

そこから関内ホールの正面入口のマルタ・パンの「平和Ⅰ」、側面の朝倉響子「ニケと二コラ」、背面入口のマルタ・パン「平和Ⅱ」を鑑賞します。マルタ・パンのは大きく存在感抜群です。この方の作品、箱根彫刻の森美術館の「浮かぶ彫刻 3」や札幌芸術の森の「浮かぶ彫刻・札幌」などでご存じの方も多いかもしれません。

「ニケと二コラ」は歩道と同じ面に段差なく設置されているのがとても魅力的です。

関内ホールの側面の細い路にあるバックストリートギャラリーを見つつ再度馬車道へ戻り、路の角にある児玉慎憲の「浜の時守」を鑑賞し、田辺光彰の「下岡蓮杖顕彰碑」へ進みます。先ほども触れましたが、なんのものかが想像しやすい形です。

その次は、馬車道と栄本町線の交差点のビルの角にある、ヴェナンツオ・クロチェッティの「馬」。意外に難しいという、後ろ足で立ち上がった造形についての説明を聞きます。小品ですが、なかなかの存在感。クロチェッティのものは先ほど見た「海辺の少女」とあわせ馬車道の両端にあるのを今回始めて意識しました。

横断歩道を渡り、ローソンの前にある加椎敬将の「阿母」。「阿母」って何かなと思ったら、母や乳母を敬い親しんで呼ぶ語のようです。そうなのか。形からストレートには結び付かないけど、丸くてなんとなく柔らかさは感じます。

さて、ツアーも最後。横浜アイランドタワーのエットーレ・スパレッティの「運動と瞑想の必要性」です。3つの異なる素材、形により構成されたもので、知らないと最初は柱もその一部だというのがすこしわかりにくい。それぞれ、船、水、塔を表し、ブロンズ、ガラス、大理石と異なる素材で作られているとのこと。なるほど。そう言われると横浜にふさわしい作品という気もします。

今回のツアーはここまでです。終始いいお天気で、見て回るにはとても良かったけど、なかなか歩きました。

ツアーでは、こんなところにこんなものがあるんだ、という発見もありましたし、他の作品とあわせて鑑賞することで、街全体を違う視点で見るきっかけにもなりました。

そして、それを探しながらあるくのに、ほんとにちょうど良いサイズの「横浜パブリックアート大全」。今回見たものは全体の一部ですので、参加できなかった方も、本を片手に是非あちこち見て回っていただきたいです。

ツアーは3部構成ですので、「みなとみらい地区」「ヨコハマポートサイド地区」のレポートもあわせてご覧いただけると、また面白いですよ。

今回のツアーは担当の桑原がお伝えいたしました。