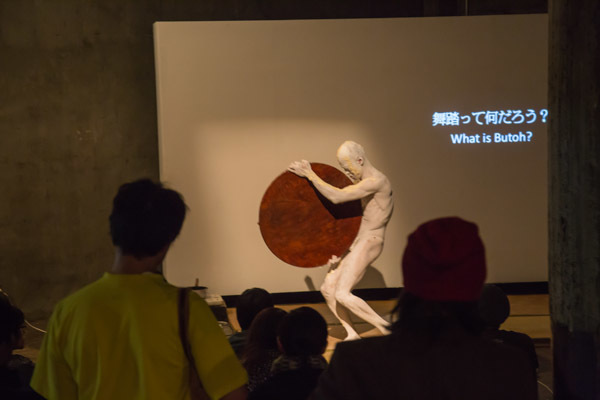

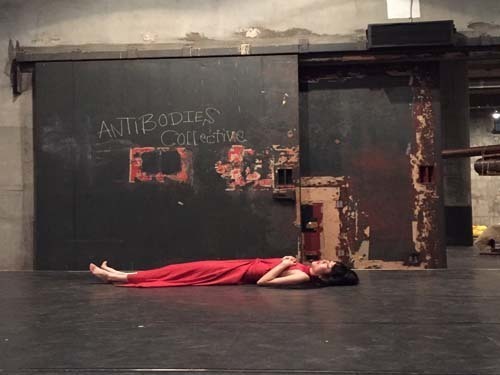

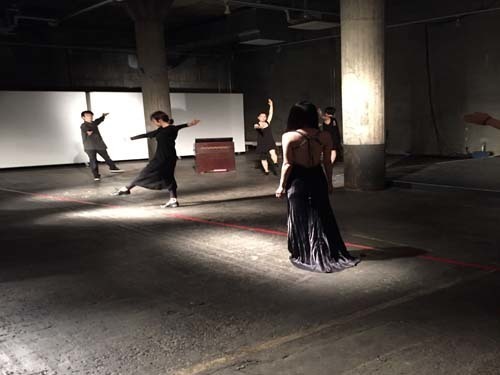

今年のフェスティバルの終幕を飾るプログラムは、10月3日からフェスティバル会場内で滞在制作を続けてきた4人の舞踊家によるワークインプログレス連続上演です。立石裕美さんの「1960 イチキューロクマル」、向雲太郎さんの「Butoh? in Progress」、ジュリー・ヤリソアさんの「Soamaroroko」(ギターライブ 松本じろ)、アレサンドラ・スーティンさんの「Giant」(チェロライブ : 舩橋陽)と、それぞれがNYKの3階と1階の各スペースを使い、観客は移動しながら見る回遊型公演でした。今年もたくさんのお客様にご来場頂きました。ありがとうございます!

Event

大野一雄フェスティバル2015 滞在制作

ジュリー・ヤリソア(マダガスカル) と アレサンドラ・スーティン(ジンバブエ)

フェスティバル期間中を含む10月3日から11月2日まで、マダガスカル 出身の舞踊家、ジュリー・ヤリソアさんとジンバブエ出身のアレサンドラ・スーティンさんが、文化庁文化芸術の海外発信拠点形成事業の助成により、NYKで滞在制作を行っています。お二人とも、アフリカ最大の舞踊学校エコール・デ・サーブル (セネガル) の卒業生です。

オープニングパーティで。アレサンドラ・スーティン (左) ジュリー・ヤリソア (中央)

ジュリーさんは、マダガスカルの首都アンタナナリボを拠点に創作活動だけでなく、小規模なレジデンスができる施設も自ら運営しています。8歳の時からダンスを学び、2004年にアンジョロムバラ・カンパニーを設立し、マダガスカルの伝統文化、現代文化とコンテンポラリーダンスから独自のスタイルをつくり出しています。マダガスカルではストリートダンサーとしても活躍するジュリーさんは、横浜滞在でも街に出て踊る計画を構想中です。

アレサンドラさんは、ジンバブエのハラレ出身、ブリュッセル育ち。ロンドンのミドルセックス大学で

舞踊を学びました。2007年にヴォーカブダンスカンパニーを設立、サドラス・ウエルズ、プレイスシアターなど、ロンドンの主立った劇場で公演活動を続けています。アフリカのダンサーは、踊るだけでなく歌う、踊りながら歌い、歌いながら踊る、日本のダンスとは異なる点です。アレサンドラさんの作品も、歌があります。素敵なハスキーボイスで踊る姿は圧巻です。

滞在制作は常時公開しています。成果発表は10月23日〜25日。詳細はこちらをご覧下さい。

http://bankart1929.com/cms/wp-content/uploads/2015/10/ohnofes2015.pdf

大野一雄フェスティバル2015スタート ! 2015年10月3日

大野一雄フェスティバル2015が開幕しました。オープニングプログラムは、リヨン都市共同体のリリュー・ル・パップ国立振付センター芸術監督ユヴァル・ピックが再来日、「loom」と新作「YK15」の2作品を上演しました。「YK15」は、Yokohama2015ということ、今回の横浜公演が世界初演です。終演後はオープニングパーティが開かれました。フェスティバル会期中滞在制作する向雲太郎さん、立石裕美さん、ジンバブエ出身のアレサンドラ・スーティンさん、マダガスカル出身のジュリー・ヤリソアさん等も参加しました。フェスティバルは、公演、展示、公開制作を行いながら。10月25日まで続きます。詳細はこちらをご覧下さい。

http://bankart1929.com/cms/wp-content/uploads/2015/10/ohnofes2015.pdf

劇団やぶさか「千夜一夜物語」公演 2015年9月26日

劇団やぶさかの「千夜一夜物語」公演がkawamata hallで行われました。劇団やぶさかは、横浜のフェリス女学院大学の卒業生を中心に活動するアマチュア劇団です。演じる役者さんたちは全員が女性。今回結成15周年を記念する公演「千夜一夜物語」は、劇団のレパートリーでも人気作品とのこと。ダブルキャストで上演される公演は連日沢山のお客様で賑わいました。舞台で演じる楽しさが、そのまま客席に伝わる一体感のあるステージでした。