みなとみらい線 馬車道駅で「都市デザイン横浜展」

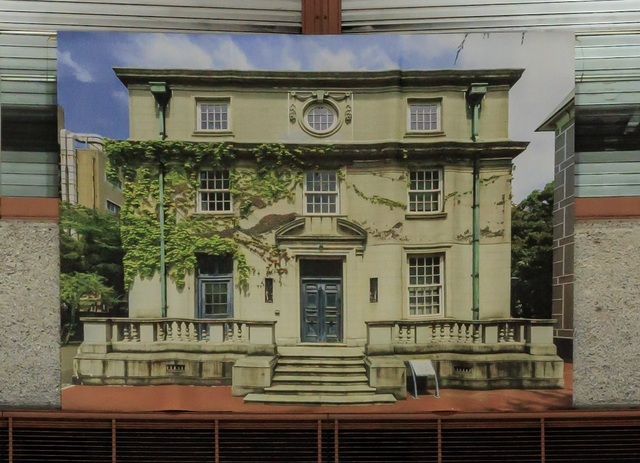

横浜市都市デザイン室の50年間の歩みを展示、出版、シンポジウで立体的に構成した催しが静かに始まっている。3月5日からのBankART KAIKOの展示に先がけて、馬車道の駅には、デザイン室の重要な仕事のひとつである「歴史を生かしたまちづくり」の成果、歴史的建造物の大型写真が、19日からゆったりとただよっている。実際には、ガンダムのプレゼンテーションと重なってしまい、どうみてもガンダムパワーの方が勝っており、横浜市の仕事はちょっと引いた感じで展示されているのがいかにも横浜らしい。

都市計画としては、1963年からスタートし、意志のある市長と優秀なアーバンデザイナーの連鎖で、この巨大都市は出来上がってきたのは事実だが、あまり固有名詞は目立つことはなく、「我が社横浜」がアノニマスに展開されてきたというのが正直な印象だろう。中身をみると、建築家では前川国男、坂倉準三、丹下健三、大高正人、村野藤吾、浦辺鎮太郎、槇文彦、伊東豊男、早川邦彦、内藤廣、等そうそうたるメンバーが、主要な建物を担ってきているし、まちづくり全体を牽引していた都市デザイナーにも、浅田孝、田村明、岩崎俊介、国吉直行、北沢猛、等、詳しく勉強している人以外はあまり知られていないが、豪腕なメンバーがそろっている。

ここまでほとんどアーカイブ本もつくらず、成果を世に問う事を行わなかった横浜が、ここにきて初めて、ゆっくりと穏やかに今迄行ってきた歩みを見せている。でもやはりこの晴れの舞台に、(コロナ禍の問題もあるにしても)レセプションも行わない横浜市。ここにいたっても、沈黙の意志表現を示そうとしているのだろうか?

皆で、静かに喜び、見守っていきたい。

展覧会は馬車道駅、BankART KAIKOにて。3月5日〜29日

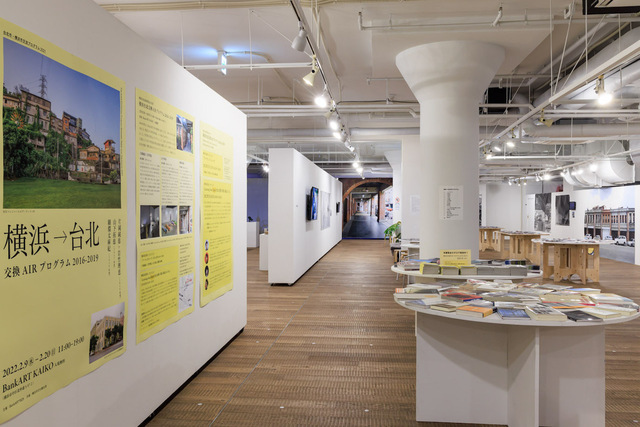

横浜台北交流事業2021年度「横浜台北交換AIRプログラム2016-2019」スタート

2004年度からBankART1929が継続的に続けてきた、横浜市台北市交換AIR(アーティスト・イン・レジデンス)。昨年度に引き続き、今年もコロナの影響で中止となった。その代替えのプラグラムとして、2016年から2019年の間に台北で滞在制作した3組のアーティストの成果展を開催。

片岡純也氏+岩竹理恵氏(2016年度滞在)は、問屋街などで手に入れた乾燥ナマコを使い、茶器を鳴らすオルゴールのような作品など、ところせましに作品が並んでいる。

山下拓也氏(2017年度滞在)は、台北の街中にある工事現場に描かれたグラフィティが工事終了後に解体され、別の場所で再利用されるときに、上下や文字列があべこべになった状態に興味を持ち、それらを撮り溜め、波板にその絵を再現。今回は、その記録写真とともに、横浜バージョンを展開。

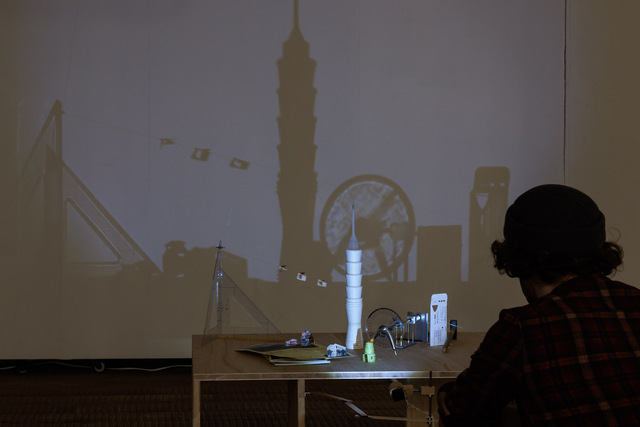

細淵太麻紀氏(2019年度滞在)は、台湾の特徴的な風景のひとつである屋根付きの通路帯「停仔脚」に着目。通路帯の構造を利用して巨大なピンホールカメラを制作し、撮影を行った。今回は、そのシミュレーションとそこからの風景写真を展示した。

3組とも共通しているのは、3ヶ月間よく歩き、たくさんの場所、モノ、人、食べ物に出会っていることだ。コロナ禍の中、遠くの地の夢とエッセンスが感じ取れる展示となっている。

片岡純也氏+岩竹理恵氏の展示

山下拓也氏の展示

細淵太麻紀氏の展示

2/11[金]アーティストトークの様子

■展覧会概要

横浜台北交流事業2021年度

横浜台北交換AIRプログラム2016-2019

会期 2022年2月9日[水]~20日[日]

時間 11:00~19:00 最終日は17時まで

料金 入場無料

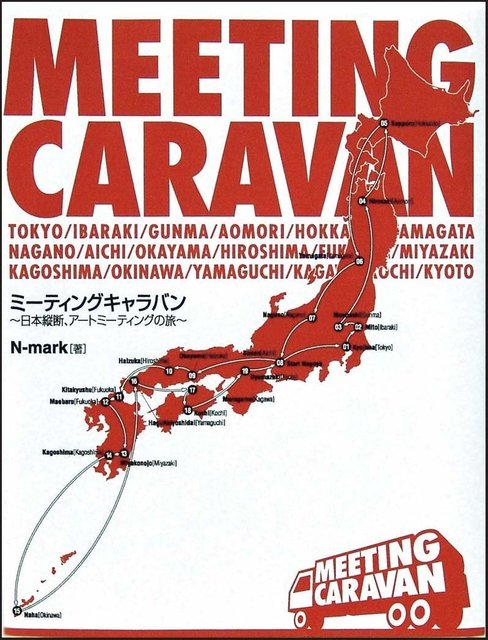

BankART出版紹介 vol.19 日本縦断-ミーティングキャラバン

誰かに本著を勧めるとしたら、私はこう言うだろう。

「もし日本全国に点在するオルタナティブスペースで何が起きているか知りたい方はこの本をどうぞ。」と。本著は三部構成になっている。第一部は武藤勇氏をはじめとするアーティストグループ「N-mark」のメンバーが行なった「ミーティングキャラバン」の記録集。そして、第二部はカフェライン、第三部はN-markのメンバーが名古屋でスペースを運営していた4年間の活動記録が掲載されている。

さて、「ミーティングキャラバン」について。これは、N-markがオープンミーティング(誰でもどこでもアートの話ができる仕組み)と称し、日本全国を縦断しながら各地でミーティングを開催した。第一部にはその旅で出会った”場所”、”人”、”こと”が記録されている。北は北海道から南は沖縄まで全国各地で開催されたミーティングだが、どの場所もアンダーグラウンドで活動し、小さい拠点ならではの密度の濃い会話が行われていると本からでも伝わってくる。

普段なかなか全国各地で活動するオルタナティブスペースの存在を網羅的に把握することは難しいが、本著ではそんなスペースで活動する人たちの本音を垣間見ることができるだろう。

©キク

ミーティングキャラバン-日本縦断、アートミーティングの旅 (2005年10月発行)

A5判変形 160ページ

1,714円+税ご購入希望の方は、ホームページをご覧ください。

http://www.bankart1929.com/bank2020/book/index.html

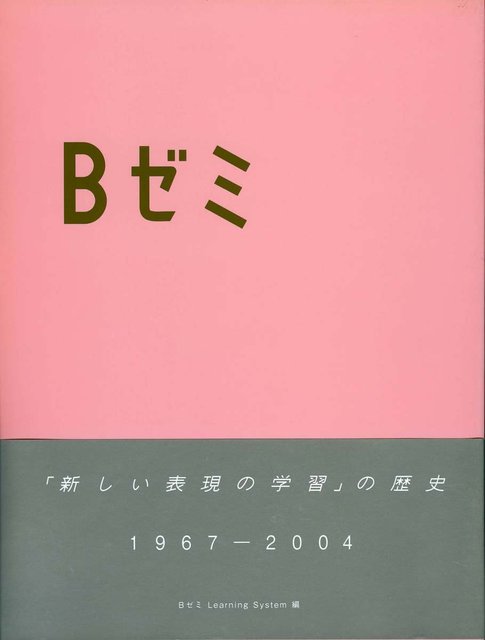

BankART出版紹介 vol.18 「Bゼミ–新しい表現の歴史—」

「Bゼミは美術大学というものからは育たない現代の芸術家たちを育てる役割を持っていました。」(引用P83「多木浩二」)

Bゼミは、当時の大学教育のアンチテーゼとして、小林昭夫氏のもと1967年に横浜で始まった日本初の現代美術の学習システムである。2004年に幕を閉じるまで数多くのアーティストを輩出してきた。本著は、小林昭夫氏の息子・小林晴夫氏が編集し、当時の美術大学の枠にとらわれない実験的で先駆的な現代美術教育の現場の歴史を知ることができる貴重な一冊である。

著書は、Bゼミに縁のある作家のインタビュー、Bゼミ歴史、そしてコラムの三部構成だ。インタビューやコラムには、斎藤義重氏や高松二郎氏、多木浩二氏など日本の戦後美術を牽引してきた作家や評論家たち総勢50名以上が文章を寄せている。Bゼミ歴史の章では、小林昭夫氏の生い立ちからBゼミができた背景、展覧会や演習ゼミの様子などが掲載されている。例えば、原口典之氏はゼミ「コンクリートを使って共同制作」を開講したり、田中信太郎氏はゼミ「線状の材料を使って何かをつくる」などを開催していた。また、時には電車の中や、Bゼミの教室の屋根の上でもゼミが行われていたそうだ。当時の美術大学にはなかった現代アートを学べる実践的なゼミが行われていたことが記録から分かる。

芸術の道を志す者ならぜひ読んでもらいたい一冊である。

©キク

Bゼミ -新しい表現の学習の歴史 (2005年10月発行)

B5判変形 256ページ

2,286円+税

ご購入希望の方は、ホームページをご覧ください。

http://www.bankart1929.com/bank2020/book/index.html