朝から皆でオフィスの大掃除をした。

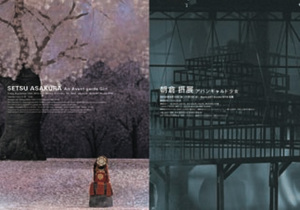

朝倉展準備以来、あるいはその前からいろいろたまっていたもの、未整理だったものをはき出す。

頭の中をすっきりさせたいがゆえに、まずは部屋の整理から、といったところ。

とはいえ、まだまだ、NYKに引っ越してきてとりあえずダンボールから出して棚にいれただけのものもたくさんあって、これらはいつ整理できるのか、と考えると途方に暮れる。

全ての整理はまだまだだけど、見栄えはかなり良くなって、オフィスを訪れる人がたまに「あれ?きれいになってる」と驚きをみせるくらいにはなった。会議・打ち合わせ用のテーブルを2つに割って、板でパーテーションをつけてみた。