西田氏は、ヨコハマ創造界隈でも、群を抜いて成長している建築事務所、「オンデザイン」を牽引しているリーダーだ。最近は、都市に関わる大きな仕事も手がけており、建築家というよりもコーディネーターとしての役割が増えている。都市を開くというキーワードのもと、都市の中でコミュニティの形成や共有の新しい仕方を様々な建築的な手法で実験し、切り開こうとしている。10年前に計画したアパートメントが、そうした氏の代表作として位置づけられているが、現在は大学の寮のような大規模物件まで手がけるように展開してきている。さらに、最近は大手の企業とリンクし、都市再開発に関わる実験事業も手がけており、その勢いはとまらない。数人でスタートしたオフィスは、現在は数十人を要する大所帯。大きくなるとハードルも高くなるとは思うが、ここしばらくは地域のクリエイターとのコラボレーションも含めて、ヨコハマ創造界隈を引っぱっていくことだろう。

ヨコハマ創造界隈アーティストトーク 川本尚毅 2018年9月22日

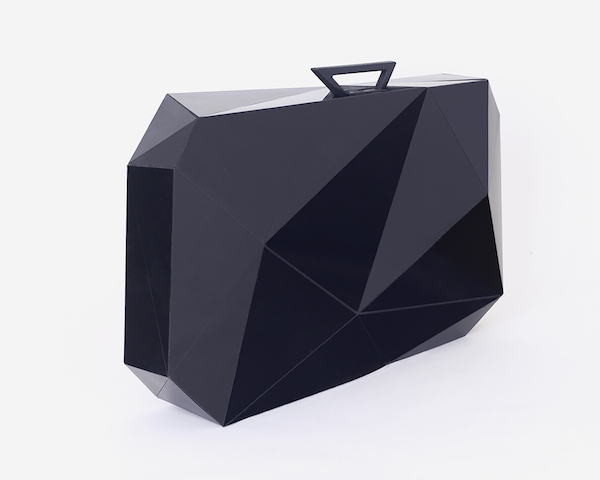

インダストリアルデザイナーの川本尚毅氏のトーク。川本氏は、東京造形大学デザイン科の都市環境を卒業し、その後ロンドンのRCA(ロイヤル・カレッジ・オブ・アート)に入学。RCAに加え、Imperial College Londonでも修士号を取得した。RCAでは何かを生み出す時、製品を裏付ける根拠やストーリーがないと、単位取得も認めてもらえないほど、アイデンティティのある創作することを求められたとのこと。共同作業がメインのゼミで、氏は語学が周囲に劣る分、徹底的なリサーチで考えぬき、手を動かして物を作りあげることを徹底的に行ったとのこと。氏の代表作であ「ORISHIKI」はこうした背景から生まれたそうだ。クラスメイトであった、ロドリゴ・ソロッサーノ氏とN&R Foldingsを立ち上げ、2012年に帰国し、シェアスタジオ新・港区にその日本支社を設立した。3dCADを駆使しながら、遠方でもやりとりしながらものづくりを進める一方、横浜で拠を構える利点として、中小企業や町工場との距離の近さが魅力に言及した。新横浜エリア等には中小製造業が多く、日常的に職人たちと接しているそうだ。海外と地域との結びながら、プロダクトデザインの領域の様々なジャンルのモノづくりをボーダレスに行っている川本氏だが、そこには、氏の優れたコミュニケーション能力が、流れていることが伝わってくるレクチャーだった。

ヨコハマ創造界隈アーティストトーク 村田 真 2018年9月15日

村田氏は、BankARTスクールの校長を14年間、継続して担ってもらっているが、横浜に関係してからのもうひとつの顔は、「絵描き」としての村田氏だ。元々造形大学の油出身の村田氏であるが、大学2年の頃に絵を描く事は諸事情でやめたらしい。それからは「ぴあ」のスタッフとして、その後はフリーランスのジャーナリスとして、彼が日本の現代美術界ではたしてきた役割は大きい。

BankARTの関係で、横浜に関わってからは、大きくハンドルをきって長い期間封印していた「絵描き」としての活動を始めた。横浜の地に多くのシェアスタジオが誕生したのもひとつの理由だろうが、そこに村田氏個人のアトリエを設け、淡々と活動を続けている。

今回のトークでは、ジャーナリストとしての村田氏ではなく、絵描きとしての14年間の活動を伺った。現在も、ジャーナリストと絵描きの二足のわらじを続ける村田氏だが、彼のBankARTでのゼミや黄金町ゾーンで開いているレクチャーなどとリンクしながら、横浜の美術界の土俵を常に持ち上げてくれている。

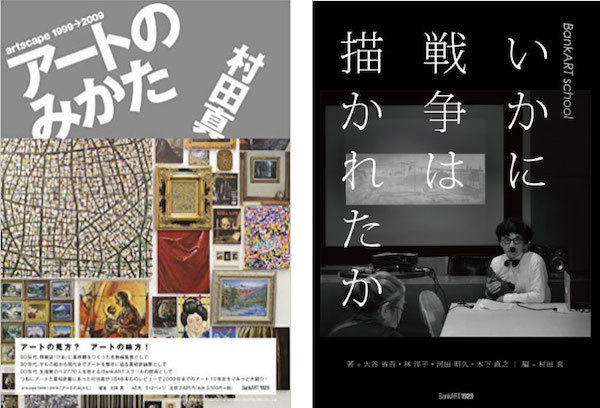

左 アートのみかた

ウエブマガン「artscape」に展覧会レヴューを書き始めた1999年からの10年間掲載したレヴュー1646本を収録。

右 BankARTスクール「戦争と美術」の講義内容をまとめた書籍。スクール校長の村田真が構成編集。

ヨコハマ創造都市を巡るリレーレクチャー 池田 修 2018年9月14日

BankART1929代表の池田のレクチャー。何故美術の世界にはいっていったかという話から始まって、レギュラーの先生が事情でいなくなり、自主ゼミばかり行っていて先生を自分たちで招聘していたというBゼミ時代の話とその小林校長との出会い、ゼミでの川俣正との出会い、ヒルサイドの工事中での北川フラム、原広司との出会い、など、あまり日頃聞けない話を伺った。

また、なぜ横浜にBankART1929は生まれたか?という都市形成論をベースに北沢猛が構築した横浜創造都市構想の核心部についても熱く語った。

後半はBankART1929の運営論。現在の活動を支えるコンセプトにあたる部分に触れながら、多様な活動を淡々と語ってくれた。最後に、PHスタジオの代表作「船、山にのぼる」の映画を早回ししながらの解説。何人かの方が、うるうる。という盛りだくさんのトーク。

雨漏りする高架下のR16スタジオには60人を越える参加者が傘をさしながら最後迄聞き入ってくれた。

ヨコハマ創造界隈アーティストトーク 竹内昌義+マニュエル・タルディッツ 2018年9月8日

みかんぐみは曽我部昌史、加茂紀和子、竹内昌義、マニュエルタルディッツの4人の建築家による建築設計事務所である。今回は、7月21日の曽我部氏、加茂氏に引き続き、竹内氏、タルディッツ氏に話を伺った。

フランス、パリ生まれのタルディッツ氏には、主にフランスでの学生時代の話や、建築に携わるようになった経緯を、数々のエピソードや初期作の図面を交えて紹介していただいた。君の成績は美術も理数も平均的だから建築家になりなさい、と先生に勧められて建築の道に進んだというエピソードが印象的だった。

竹内氏には、みかんぐみの経歴と代表作品を紹介してもらいながら、クライアントとの付き合い方、建築家が踏み込み、コーディネイトしていくべき領域について、興味深い話をしていただいた。

アフタートークでは、建築家がどこまで現在の社会システムに働きかけることができるのか、熱い議論が交わされた。

ヨコハマ創造界隈アーティストトーク 丸山純子 2018年9月1日

丸山純子氏は、立命館大学卒業後、アメリカのハンターカレッジで美術を学ぶ。日本に戻ってきた彼女は、「生命」に関する作品に取りくみ始める。彼女が最初に素材として選んだものは、スーパーのレジ袋だ。通常なら捨てられる袋を丁寧にカット、集積し、可憐な白い花をつくりあげる。茎の部分は白い針金を用いてジョイントする。大地の芸術祭での米蔵やBankART Studio NYKの巨大な倉庫空間では、誰もがたちすくむ崇高なインスタレーションを展開した。丸山氏の作品をより高貴に導いているのは受ける印象の艶かしさだ。ビニールを用いた人工的な造花なので、つくりものの印象を受けるかと思えばそうではない。風にゆれ、人の動きにも適度に反応する。ビニールの原型は太古の海底に眠るプランクトンの集まりであり、生命体としての起源を有しているのだ。

初期の巨大なシェアスタジオ「北仲BRICK&北仲WHITE」での活動も特筆に値する。250名もの様々な方向を向いているクリエイターを束ね、浅井裕介さんとともに、オープンスタジオを成功に導いてくれた。彼女には、そういった側面があるのだ。

ヨコハマ創造界隈アーティストトーク 矢内原充志 2018年8月25日

ダンスパフォーミングアーツグループ「ニブロール」を率いる矢内原美邦氏の弟。

活動当初はダンス衣装を担当していたが、現在はファッションデザイナーとして、独立した活動を行っている。BankART 関係では、BankARTパブの制服、続・朝鮮通信使のコスチューム、BankART妻有のカーテンなどを手がけてもらっている。また関内外地区のシェアスタジオではリーダー核的な存在で新・港区(153名のクリエイターがいた巨大シェアスタジオでも)では、他の多くのクリエイターとコラボレートしながら、スパイラルでの大きなショーを成功させている。

最近は、ファッションデザイナーの領域を越えて、都市計画のコーディネートのような仕事にその活動は広がっている。故郷今治を中心に、建築家伊東豊雄の「塾」を導入したり、建物を誘致したり、人と人のつながりに関係する仕事を推進している。ご存知の方も多いかもしれないが、矢内原兄弟は四国の名士の流れをくみ、矢内原伊作(ジャコメッティ研究/詩人)や矢内原忠雄(東大総長)の直系にあたる。大げさかもしれないが、全体を俯瞰しながら社会を牽引する、丹下建三や村上水軍を生んだ今治っ血が流れているのかもしれない。

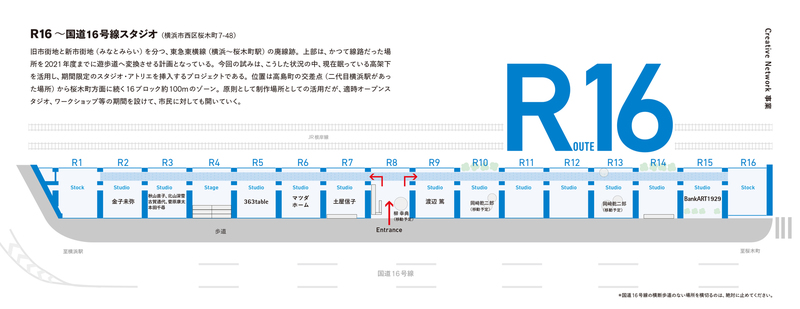

Creative Network事業「R16 〜国道16号線スタジオ」スタート! 2018年8月17日

Creative Network事業「R16 〜国道16号線スタジオ」が8.17にスタートし、夕刻6時から入居アーティストのウェルカムパーティを開催した。

メールニュースだけの配信告知だったが、200人もの人が訪れてくれ、廃墟と化していた横浜の心臓部が、15年ぶりに活況をみせた。

R16スタジオは、最近の高架下の店舗のようにお洒落にインテリアを壁で覆った空間とは異なり、床と低い壁を施しただけの外のような空間。訪れてくれた人の感想は、「外じゃないか」、「雨風しのげるの?」とか、「トイレは?」等、予想通りの反応で、こんな場所でアートができるのだろうかと、みんな目をぱちくりさせていた。入居する側の作家も同様で、どう使っていくのか、とまどっているというのが正直なところだ。セミオープンにした理由はいくつかあるが、ここでは詳しく述べない。この場所が、1ヶ月〜3ヶ月ぐらい経てどういった構造に変化していくのかを、にやにやしながら、見守っていただければと思う。

【Creative Network事業 R16 〜国道16号線スタジオ】

旧市街地と新市街地(みなとみらい)を分つ、東急東横線(横浜駅~桜木町駅)の廃線跡。上部は、かつて線路だった場所を2021年度までに遊歩道へ変換させる計画となっている。今回の試みは、こうした状況の中、現在眠っている高架下を活用し、期間限定のスタジオ・アトリエを挿入するプロジェクトである。位置は高島町の交差点(二代目横浜駅があった場所)から桜木町方面に続

く16ブロック約100mのゾーン。原則として制作場所としての活用だが、適時オープンスタジオ、ワークショップ等の期間を設けて、市民に対しても開いていく。

詳細はこちら

http://bankart1929.com/creative_network/

ヨコハマ創造界隈アーティストトーク 丸岡ひろみ 2018年7月28日

丸岡さんのすごいところは、ふわっとしていて、何でも吸収してしまうところだ。いや、吸収というより、包容という言葉の方が近いかもしれない。企業がビックサイトや幕張メッセで商売として行っている展示会のような構造に近いTPAM「パフォーミングアーツの見本市」を文化交流のイベントに昇華させてしまう。この変換は丸岡さんたちの、したたかさと努力と愛情がなければ成立しないであろう。その結果、実際に海外に公演が売れるという「縁結び」の仕事もすごいけれど、この事業の成立の仕方そのものが、「縁結び」の機能をもっていて、二重にすごいなと思う。具体的にいうと、資金は国際交流基金を中心にした様々な行政機関から助成金をゲットし、施設は、KAATのような県立、BankARTやYCCのような横浜市が推進している施設等に協力をあおりながら事業を進める。国、県、市というみっつの行政機関の資金と施設をオールオーバーに駆使しながら繋げ、国際交流の舞台を構築推進しているのである。池袋から、横浜に移ってきてはや7年。これからも私たちは、もっと深く連動していきたいと思う。