2021年10月29日~ 11月14日 BankART Station

本展は、COVIDパンデミック、経済変化、地球環境とエネルギーなど、人類にとって社会全体を構成するさまざまなシステムを見直す分岐点である現在、それに対してアート思考で、時代の可能性を提示している作家14チームを集めた企画展だ。

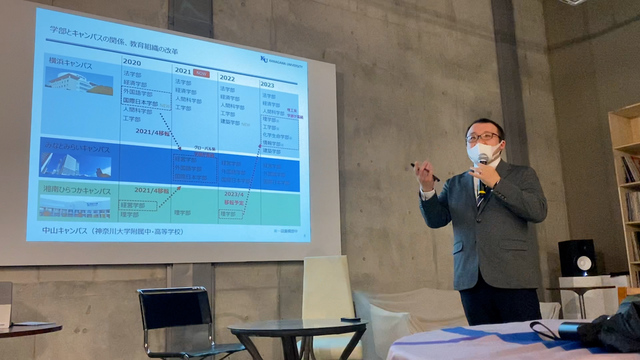

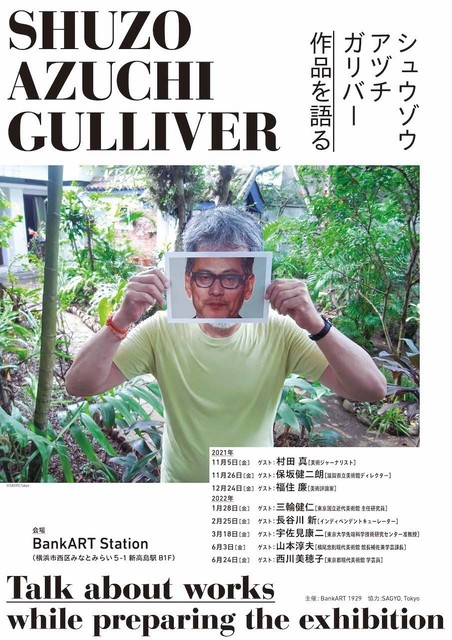

キュレーターの岡田智博氏は、BankARTの初期から関わりがある。2005年横浜トリエンナーレと同時期に開催した「BankART Life」に出品。その後2006年には、BankART Studio NYK、2008年にはZAIM(現在のTHE BAYS)にて企画展を開催。現在は世界で活躍するチームラボなど 次世代のメディア・アーティストたちをいち早く紹介してきた。

今回もチームラボなどのメディアアートや、佐野文彦氏による巨大な石作品、再生医療というテーマをユーモラスに問題提起している岡田裕子氏など表現方法もさまざまだ。会期中にはトークイベントも3回開催する。

以下、本展キュレーターの岡田智博氏執筆。

_______

グレートリセット・スモールリブート

岡田智博 クリエイティブクラスター『グレートリセット・スモールリブート』展企画制作

変化や災難がのっぴきならないかたちで全人類を呑み込む今、多くの人はそのことを「グレートリセット」といい、ある人は畏れ、ある人はチャンスとして踊り続けて、また、たくさんの人々は呑み込まれないように日々がんばっています。

変化や災難、COVIDパンデミック、シンギュラリティとAIの社会実装、一帯一路に代表される新たな経済圏の勃興と経済情勢の劇的変化と「分断」、地球環境とエネルギー、民間の力での宇宙開発AIの社会実装、そして人新生、わたしたちはこれまでとは違った世の中へといやが上にでも放り込まれる「グレートリセット」、それはまさに吞み込まれて中止となった2021年の世界経済フォーラム年次総会「ダボス会議」のテーマとして掲げられ、グローバルイシューにまで高まった強烈なキーワードとなっています。

はたして、わたしたちはこの「リセット」を前になすがままになるのでしょうか?

芸術家や作り手の中には、その後の地図を自らの手で、さまざまな人々とともにつくりだして、創造の旗をたてる才能達がいます。そんなつくり手達による手づくり(しかし最先端)の未来へのクリエイティブな取組から、私達一人一人の道しるべとなる羅針盤を探す展覧会としてつくったのが『グレートリセット・スモールリブート』展です。

この小さいが、確実にわたしたちの未来にあかりを灯す創造を本展から「スモールリブート」(身の丈からの再起動)と提唱し、展示を通じて実感できる場をつくることで、観た方にとってのこれからの糧になればと考えてつくりました。

本展覧会ではテーマに基づいて、私が4つの「まなざし」をもとに作家を選び、展示を構成しました。そのことで、「グレートリセット」の時代に生きるわたしたちの糧となる「アート思考」を涵養できるようにすることを狙いました。

ここでいう「アート思考」とは、多くあるようなアートや作家のあり様を利用して価値を得るための研修的ツールではなく、作家そのものが起こす「スモールリブート」に触れることでそれぞれの方々がより、自らのこれからを築いていける多様な選択肢を得られる思考の涵養です。

まなざし1:アートが構想する未来

アートから生まれる創造的な構想力が、物質とデータの両方がリアルになる時代の未来のわたしたちを指し示してくれます。宇宙にまで広がる私たちの生存世界の中で得る精神的やすらぎとは、AIと人間どちらにも心地よいランドスケープとは?

わたしたちの気持ちが安らかになる未来を考えます。

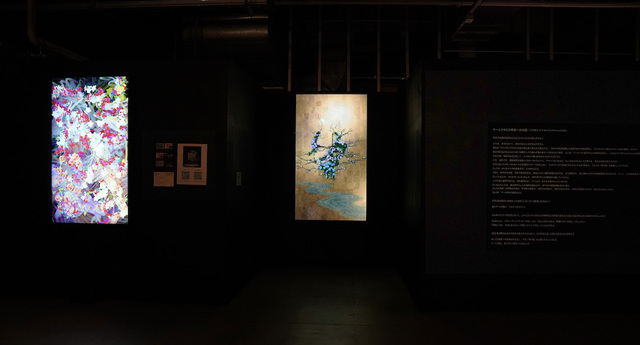

チームラボの「ミュージアム」には、平均3時間以上、人々が滞在するといいます。

来館者はそのなかで自らを開放し、アートの中で時間に浸ります。

もうすぐ多くの私たちは、辞令として、宇宙に行かないといけない時代がやってきます。

地球から火星までは2年かかるといいます。月や火星には花鳥風月がなく、殺伐とした環境が広がります。ペンギンさんがおられる南極どころではない世界。そこで私たちは、必ず10年近い日々を過ごさないといけないのです。やってられますか?

そこで正気になるために耐えられる「アート」こそが、チームラボではないかと私は考えています。代表の猪子寿之さんは、いつもそれを言うとかいかぶりすぎだといいます。

そんなある日、今回の展覧会の出展について話していた際、猪子さんから「岡ちゃん、2018年になんか没になってしまって、わかってくれないんだなあ…と思った原稿があるけど、それ、この話かもしれない」と、あるマニュフェストの原稿をもらいました。

このパンデミック前に没になった原稿を読んで、なるほど、チームラボにはこういうことを期待しないで、気分良くなりたい人が多いのね、と悟りました。しかし、これこそが、チームラボからの「スモールリブート」へのマニュフェストだったのです。私がリライトして、それを世の中ではじめて、今回掲げました。

—–

チームラボとの将来への対話

~この問答は2018年に行なわれたものである。

(問い)2030年以降の世界はどのようになっていると思いますか?

(チームラボ)人々は、全てにおいて、意味のあることを求め出すだろう。

例えば「アイスランドの氷の大地の割れ目に流れ込む滝のように、自分の存在を超越した自然の営みが創る景色」、「300年かけて築き上げたハニ族の棚田」のように、自分の存在よりもはるかに長い時間の人々の営みが積み重なって形作られた場所、もしくは「アーティスト達が何らかの意味を見出し、人生をかけて形にしようとした作品群」そのような「意味のあるもの」へ、人々はより強く興味を持つようになるだろう。

一方、世界中で、国民国家を基盤としたローカルな人々と、グローバルに生きる、もしくはさらされる人々の間には、完全な分断が起こるだろう。

日本においてはローカルな人々が圧倒的メジャーであるために、クリエイティブで自由に生きようとする多く若者は、それとは「違う場」を基盤としていくだろう。

そしてローカルな人々の価値基準は、より純化される。

つまり、科学的な事実、世界の多様な試み、歴史上での人類の多様な生き方は、全て無視され、風土病のような頑な価値基準に純化される。そして、その価値基準からズレている人や、ミスを犯してしまった人を、魔女狩りのように徹底的に裁いていくだろう。

人々が住む都市や街には、滝も棚田もなく、AIにより、ますます暇になっているだろう。

ローカルな人々は、魔女狩りくらいしか意味を見出せず、持て余す時間を魔女狩りに使う。

少しでも他者への想像力があり、科学的な事実や、世界の多様性や、歴史を知るものは、完全な不感症になるか、森の中に住むしかない。

もしくは、アートの中に籠るだろう。

(問い)2030年以降の一般的な一日の過ごし方について説明してください?

(チームラボ)自らアートを創り、その中に籠るだろう。

(問い)シンギュラリティの世界において、どのようにすれば私たちは確実にこの技術の進化をより良い生き方のために活用できるでしょうか?

(チームラボ)もしかしたら、このシンギュラリティの「知性」とは、何かしら答えがある「問題に対する知性」かもしれない。

「知性」には、永遠と答えのない問題に対する「知性」というものがある。

(問い)2030年以降の未来の可能性を最大化するために、今の日本において何ができると考えますか?

(チームラボ)少しでも他者への想像力がある人、将来「違う場」を必要とする人に対して、アートを創り、皆にそこに籠ることを勧めよう。

——

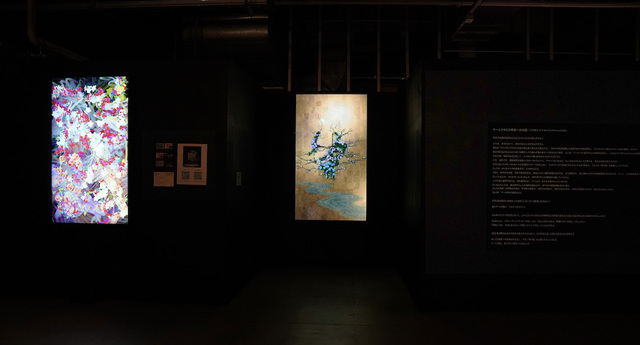

既にチームラボは、私たちが宇宙に行かされる前に、殺伐とした「グレートリセット」の滓のような時代の中で、同じく中世がそうであった中、人々が正気を得るため、教会や寺院、モスクにアートや装飾に包まれた清浄な空間を求めたような場を、世界中の都市につくり続けているようでもあります。

そのことを確認したく、ここでマニュフェストとともに、究極に境界がなくなったデジタル絵画、そして、世界中の隔離された家々で描いた花を投げあうことができる作品を展示しました。

AIが自動運転する時代、それでも人間はそれを管理するという「運転」をドライバーはしなければなりません。

これからは、人間とAI、両方にとって良好な環境のデザインが必要になると、私は考えています。

韓亜由美さんは、道路空間にドライバーの運転意識を誘導することで、より快適にドライブでき、運転の安全性を高めるデザインを切りひらいた第一人者です。AIだけを考えたデザインだと、新東名やアクアラインを代表に、韓さんが手掛けてきたドライバーのためのデザインは必要のないものになります。

そうでしょうか?

今回、このような連続性からドライバーの意識に訴求する彼女が編み出した「シークエンスデザイン」の源流となる、速度感覚を試す没入型ビデオアート作品を四半世紀ぶりに滞在制作として復刻、改めてAI時代におけるドライバーや乗客にとっての移動環境のデザインを問い直す「スモールリブート」を行ないました。この作品は、ドイツにあるメディアアートの古典ともういうべきセンターであるZKMの初期につくられ、展示されたもの。メディアアートからの思考が、土木の世界に新たなデザインをもたらしていたのです。

ほか出展作家:岡田裕子

まなざし2 未来を憑依するアート

この「グレートリセット」の時代、わたしたちはどのように希望を見出すのか?

さまざまな「今」を受け止めることで、これからを「いろいろな向き」に魅せてくれる作家がいます。あたかも地から未来を憑依した、作家たちの作品から、わたしたちの日常の「スモールリブート」を起こしていきます。

Twitter にしか存在していない『クマども』。

かわいいクマが殺伐とした日常を過ごすショートアニメーションは、毎週、その新作をTwitter上で公開する。そのアーカイブが作品集となり、何度もリツイートされ、ミームとして漂う。作家のアメさんは、そのクマどもの造形を同じくつくり、できたものを販売すると則売り切れとなる。インターネットで完結するこの『クマども』のセカイは、麻雀やストロング系ドリンク、寝そべりスマホに包まれ、殺伐とした日々のよすががある。COVIDパンデミックで宿り木となる飲食店がなくなり、新しい世代の路上飲みがアンロックされたようなよすがの「スモールリブート」の表象がそこにあります。

ほか出展作家:キュンチョメ

まなざし3 未来をつくった創造

アートィストによる創作が、これからのライフスタイルやエンタメを創るプロダクトやそのイノベーションのためのヒントになっています。ここでは、このような日本から「未来をつくった創造」の数々を展示、あなたの「アート思考」にヒントを与えます。

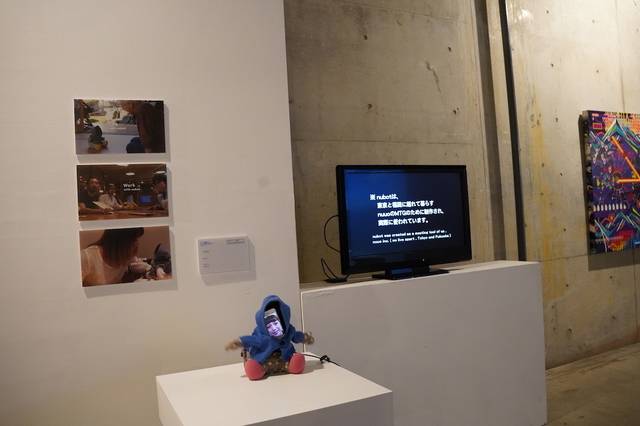

『nubot』はやすぎたスモールリブート。

10年前の東日本大震災の直後、多くの人がさまざまな場所に「避難」しました。その中のひとつのアーティストが、東京との間で仕事を続けるためにつくったロボット、それがnubotです。ハンドメイドのぬいぐるみの顔の部分にスマートフォンを装着、ダイヤルトーンで身振り手振り動かすことができるリアルなアバターは、遠隔会議だけでなく、離れた家族との会話、会えない近しい人とのコミュニケーションを大いに盛り上げました。このコミュニケーション力に着目し、nubotを引き受けた林智彦さんは大手広告代理店を辞めnuuoを創業、2013年まだ日本では知られていなかった米国テキサスで開催されるスタートアップの巨大カンファレンス SXSW に乗り込み、日本人で初のインタラクティブビジネスの優秀スタートアップに選ばれ、シリコンバレーで操業しました。クラウドファンディングも創世記のこの時代、全てがはやすぎ、結果として nubot は時代の狭間に埋没しました。スマートフォンが肉体の一部のような存在となり、その上、パンデミックの今こそ、多くの人が意味を感じられたこのロボットに改めての「スモールリブート」を込めて展示しています。

ほか出展作家: EXCALIBUR、galcid、Jason Scuderi (lasergun factory)、Minoru Fujimoto、marimosphere、Whatever Inc.

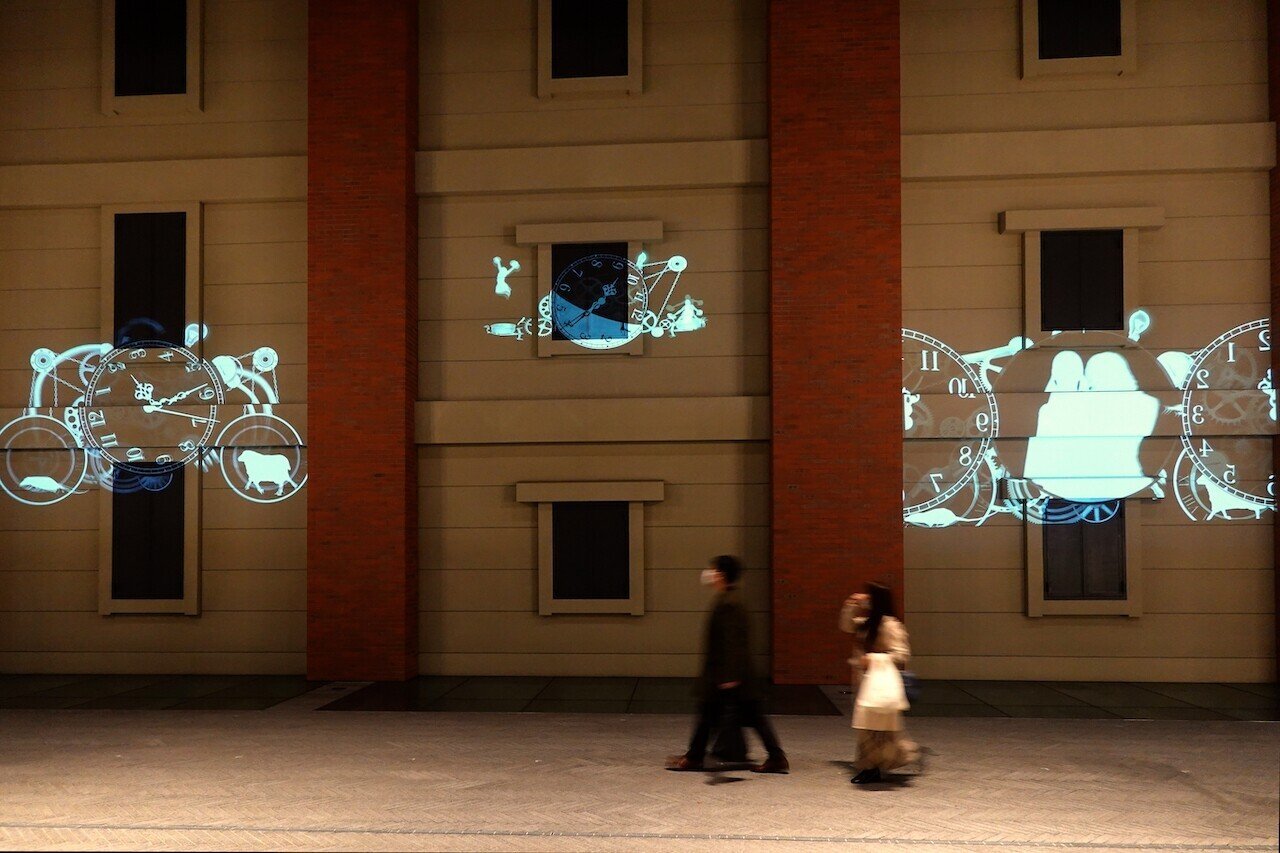

切り口4 もうひとつの未来文明

今とは違う文明の姿も、もしかしたら、あったかもしれません。

そういう存在をあるひとは「オーパーツ」などといって、不思議がり、あくなく好奇心をかきたててきました。このような、もしかしたら、別の文明があったなら、もしくは、別の文明になってしまったら?という謎かけをしてくれるアーティストの作品を展示しました。私たちのとっての視覚芸術の歴史が、日本の伝統文化が、作品を通じて揺るがせます。

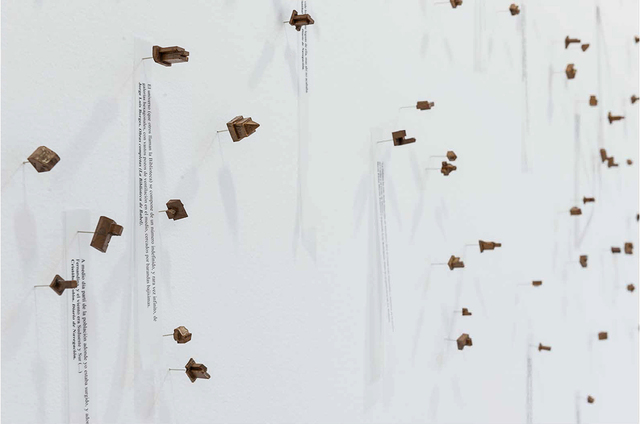

最も若い数寄屋職人でもある建築家の佐野文彦は、その若い感性で世界中からひっぱりだこです。そんな佐野さんは、京都から巨石が巨木を港区の高層ビルだけでなく、ドバイや中国にまで持っていき、伝統に裏打ちされた和の空間をつくりだします。世界のどんな場所にでも塊を持っていく、その運ぶ際の仕組み、一見不安定そうだが、安定し、存在感を放つ石や巨木に「もの」の力を感じるといいます。

巨額の資本がデータとして飛び交い、富豪であってもその巨万が質量のない数字の羅列である「グレートリセット」のゲームプレーヤーたち、しかし、その欲望は重い質量を持つ自然物であることは変わらない。「文化を尊ぶ」人間の本質を表象する、伝統からのもうひとつの見立てに感じられます。

ほか出展作家:後藤映則

圧倒的な「グレートリセット」にあって、わたしたちにはたくさんの「スモールリブート」の方法があります。そして、この展覧会も作家にとっての「スモールリブート」となります。時代精神の表象と、そして創造の場から、これら数多の「スモールリブート」のバタフライエフェクトがどうなるのか、期待してやみません。

『グレートリセット・スモールリブート』展

URL http://reboot2021.creativeclsuter.jp/

岡田 智博

一般社団法人クリエイティブクラスター代表理事

BankART とは開設時代から関係、本展のような先端的表現を世間と共有する企画展を独自企画で開催してきた。こんな時代だからしなければと、主催としては10年ぶりの開催。

南は石垣島から北は北海道まで、各地で新しい表現の社会実装に平素は取り組んでいる。また、2021年より東京藝術大学で教養教育の充実化をコーディネーターとして担当している。

クリエイティブクラスター= http://creativecluster.jp/