青い色彩の平面作品(どちらかというと工芸的な表情)を手掛けるビコ(近藤)氏。ここ最近は、このシリーズにこだわって、制作を続けている。鑑賞者が自身と対話できるような青い内部空間をもつ球体作品にもトライしている。

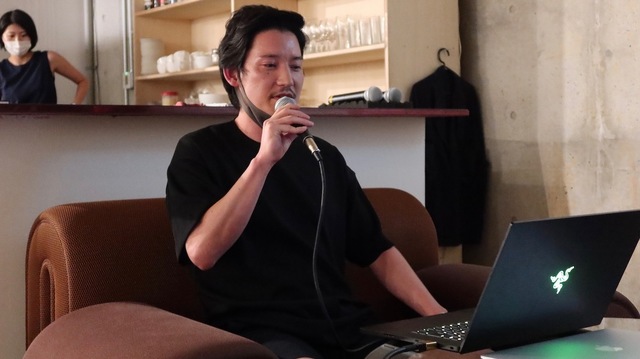

関 和明氏は、2019年度まで関東学院大学教授で、歴史建造物や古代エジプトを専門とする学者。近年は北海道の東川町でのプロジェクト、「きたのもりのまなびや」に取り組んでいる。土地の取得は完了しているが、建物の計画案も本人が携わっており、ソフトプログラムの構築も含めて、トライアンドエラーが続いているようである。

細淵太麻紀氏は、今秋、愛媛県の宇和島、元JR 扇形機関庫で個展を開くため、その準備や現地のリサーチを行っている。戦中に建てられた建物活用で、現場の条件は不安定だが、主宰者の将来の構想に期待しているようで、楽しみながら作品制作に取り組んでいる。

長い袖が繋がった衣服等、既製の衣服をリコンストラクションした作品や、ゴミ袋で作った衣服など、衣服の意味や機能を剥奪しながらも衣服の形式を保持する作品をここ数十年、継続的に取り組んでいる窪田久美子氏。会場から「誰に作品を見せたいのか、誰に喜んでもらいたいのかを感じない」と厳しいコメント。たしかに、そろそろ発表という方法で、世に問うてみてもいいかもしれない。

コンドウビコ

関 和明

細淵太麻紀

窪田久美子