『時代をすーっと走り続けた田中信太郎の、大らかなそして繊細な地殻変動を感じとっていただければ幸いです。』

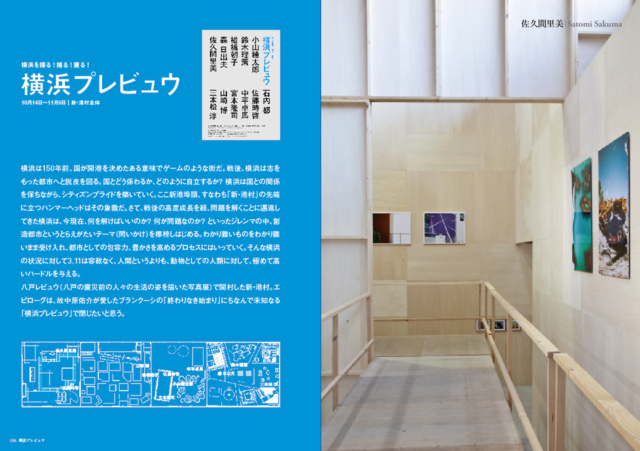

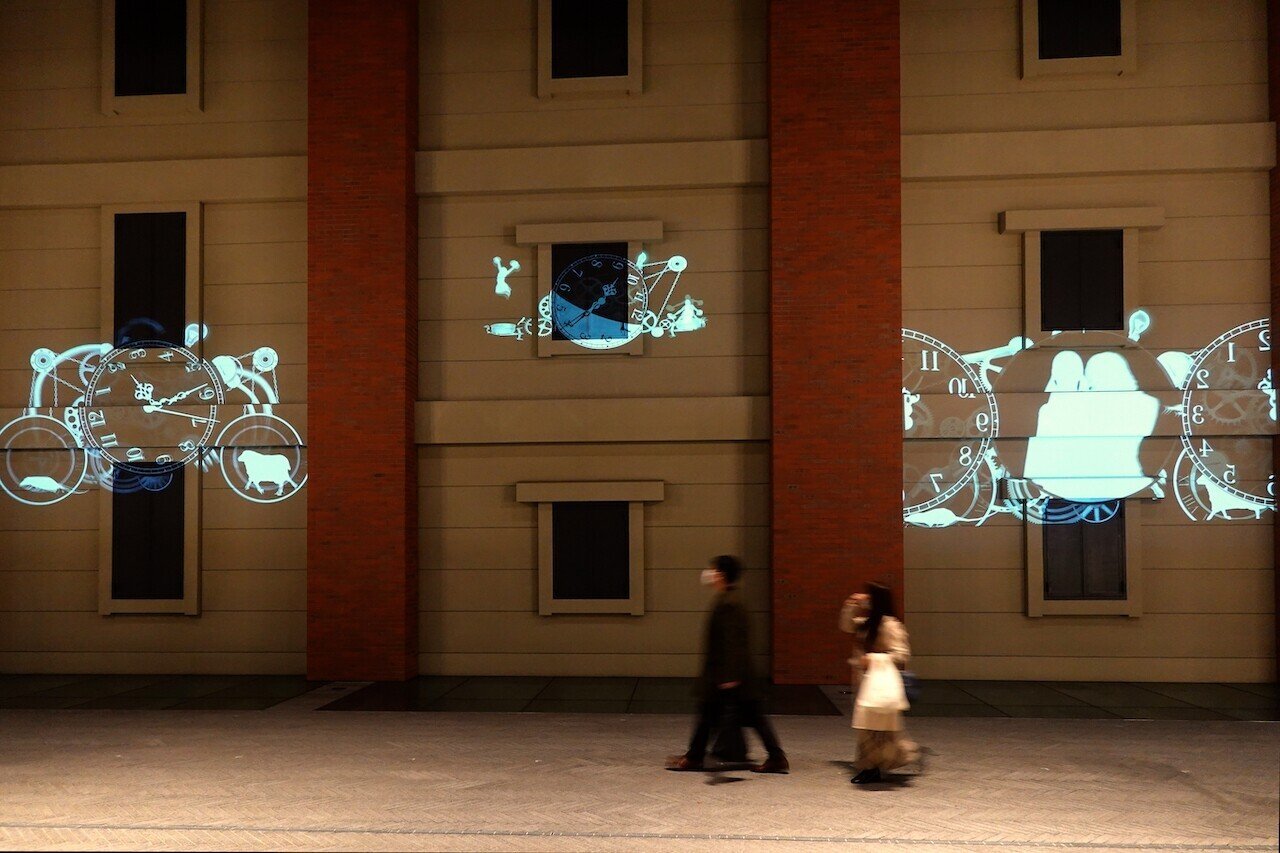

本誌はBankART NYKにて2014年に開催された「田中信太郎 岡崎乾次郎 中原浩大〜かたちの発語展」に伴い刊行された田中氏の個人カタログ。

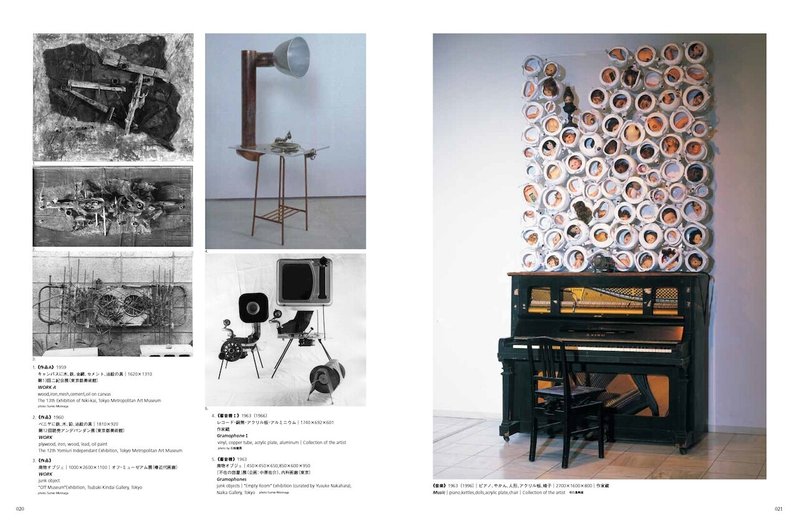

冒頭の言葉の通り、本カタログでは1959年から2014年までの田中信太郎氏の作品の変遷を、残された膨大な写真とともに振り返ることができる。それだけでなく、田中信太郎氏と美術評論家・光田ゆり氏との対談も掲載されており、同作家の生い立ちや生き方、哲学など総合的に田中信太郎という人物に触れることが出来るだろう。

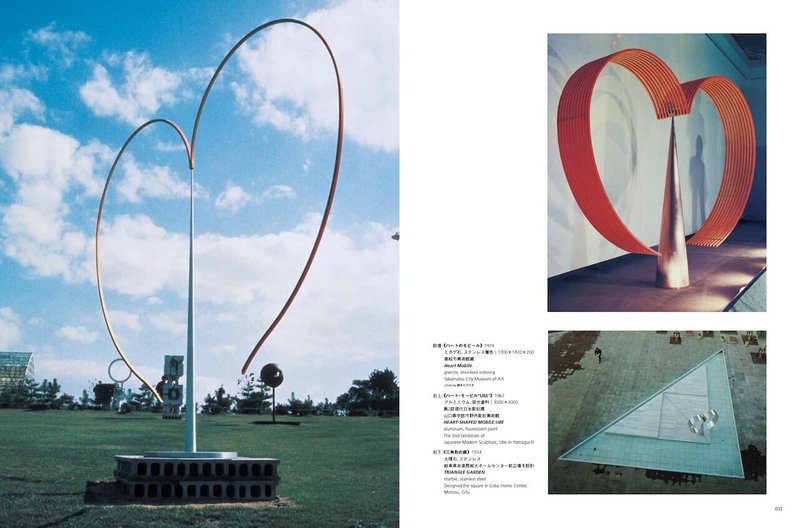

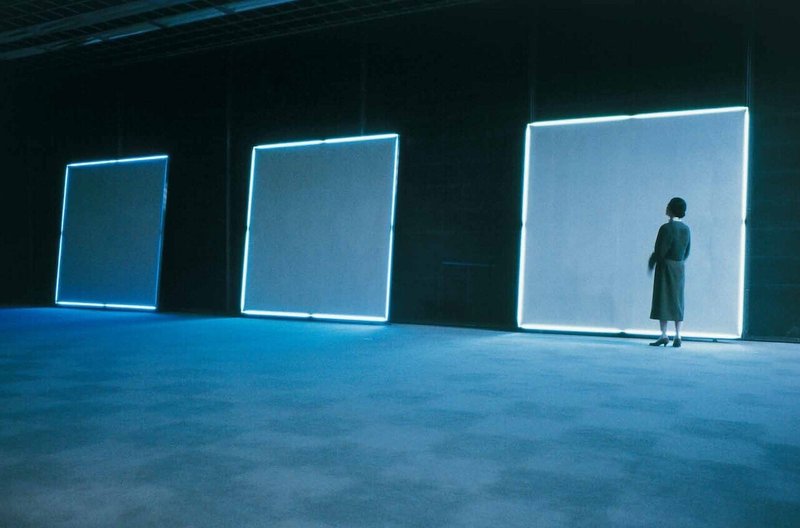

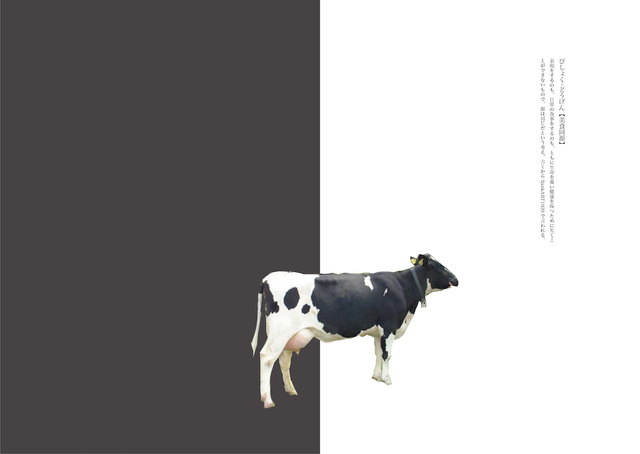

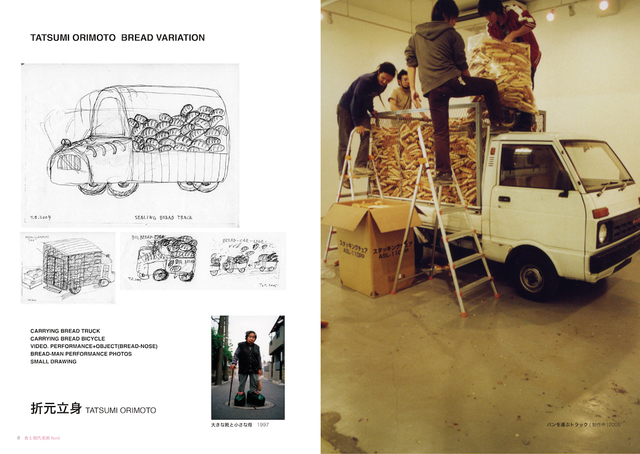

カタログには、なかなか見ることが出来ないネオダダ・オルガナイザー時代の若き日の写真や代表作《ハート・モービル》、1970年「人間と物質」展で出展した作品《無題》、ヴェネチア・ビエンナーレでの展覧会の様子、そして1985年、病を経験した後で制作された《風景は垂直にやってくる》など。他にも国内外問わず様々な場所で制作されたコミッションワークの数々がある。

物質をぎりぎりまで追い込んで削ぎ落とされたミニマルな表現形式の作品達は、たしかに同時代に活躍した「もの派」の作品を彷彿させるが、田中氏はそうカテゴライズされることを拒否する。そして、月日が経ちその後制作された作品《無題》や《風景は垂直にやってくる》などを辿ると、人生や時代の変化に合わせて作品を柔軟に変化させ、挑戦し続けている姿を感じ取ることが出来るだろう。しかし、そうした変化の中にも一貫した何かがあると思わずにはいられない。

田中氏は光田氏との対談の中で「終始一貫性」に関して以下のように言及している。

「..僕は一貫性というのは、その作家が若いときから死ぬまでの長い時間の中で、(省略)時代の変化もあるし、自分自身の変化もあって、いろんなことをトライすると思うのですね。そのトライした結果の匂いといいますか、(省略)、この人では無ければというものが、そこの部分が一貫性の一番重要なところで、表面的な変化ではないという言い逃れをしています。」

変化を自然なものとして迎え入れ、挑戦を積み重ね醸し出される唯一無二な”匂い”とは。私はそれを感じ取りにもう一度田中信太郎氏の作品を見たいと思った。

田中信太郎 Shintaro TANAKA 1946-2014(2014年4月発行)

A4判 192ページ

¥2,000+税

ご購入希望の方は、ホームページをご覧ください。

http://www.bankart1929.com/bank2020/book/index.html