Stay home、家にいるのが安全、パソコンと携帯だけをたよりに、引きこもり状態で過ごす日々が続く。身体も心もいつのまにかどよーんとしてきて、なまっていて、心から笑う事ができない。

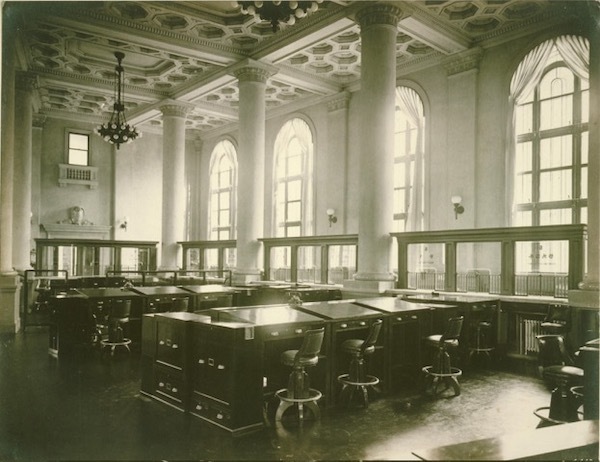

そろそろミニマルな散歩ぐらいはと、おそるおそる考えている人に、緑陰図書館と命名した竹音と光と影だけが充満するやさしい空間をプレゼントしよう。

ここで何ができるわけでもないが、天井の高いクラシック空間とアーティストたちの饗宴は、コロナ感染の包囲網と長雨の憂鬱を束の間、忘れさせてくれ、肩の力を取り除いてくれるはずだ。

■映像はこちら

「緑陰図書館2020」松本秋則+高橋啓祐

撮影・編集:本田孝義

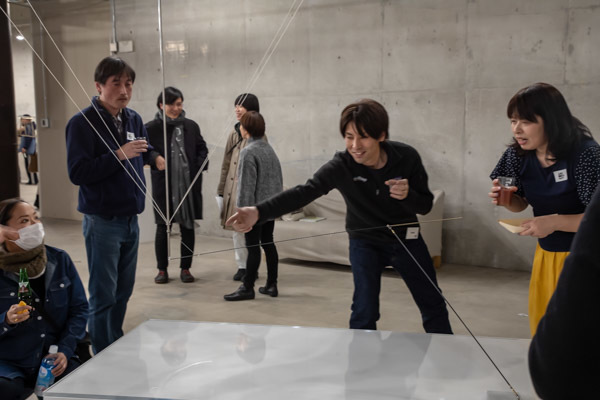

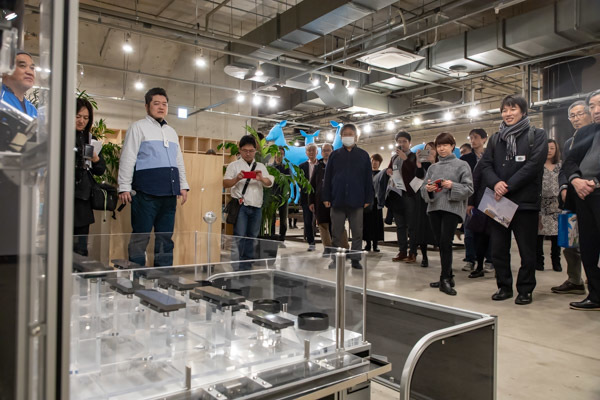

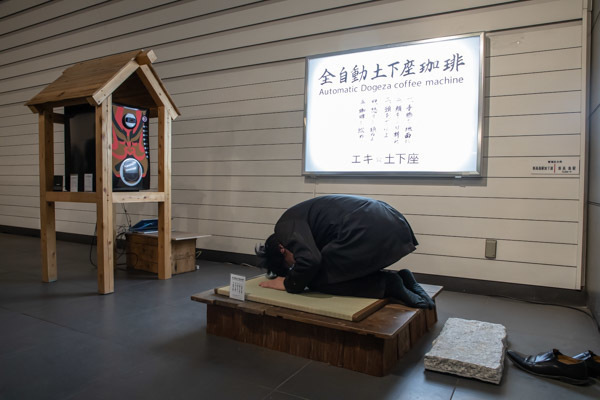

![ARICA[KIOSK] Miyamoto Ryuji ©️2020 0C2A0871.jpg](https://bankart1929.com/blog/wp/wp-content/uploads/2023/10/ARICA5BKIOSK5D20Miyamoto20Ryuji20C2A9EFB88F2020200C2A0871-b87ce-thumbnail2.jpg)

![ARICA[KIOSK] Miyamoto Ryuji ©️2020 0C2A0773.jpg](https://bankart1929.com/blog/wp/wp-content/uploads/2023/10/ARICA5BKIOSK5D20Miyamoto20Ryuji20C2A9EFB88F2020200C2A0773-6442e-thumbnail2.jpg)

![ARICA[KIOSK] Miyamoto Ryuji ©️2020 0C2A0931.jpg](https://bankart1929.com/blog/wp/wp-content/uploads/2023/10/ARICA5BKIOSK5D20Miyamoto20Ryuji20C2A9EFB88F2020200C2A0931-50c46-thumbnail2.jpg)